广告 ☭ 马列毛主义与革命左翼大群 ☭ 上电报大群找真同志与真战友

https://t.me/longlivemarxleninmaoist

加井冈山机器人 Chingkang(@maoistQAIIbot)为电报(纸飞机)好友,可获得大群发言权

各机会主义组织简要说明

编者按:

1、溺婴,以及对于大部分女婴的杀害,本质就是建立在客观的阶级压迫下造就而成的,而赵修当下的舆论往往把大跃进和文革时期说成是问题的根本,这自然就掩盖了党内走资派人为造就的客观因素,进而夸大自然因素来作为挡箭牌,而相反,真正的真相是,坚持不懈的朝着无产阶级集体合作路线的方面去走,才能防止这些问题的再生。无产阶级必须透过这些历史事实的表面去看清党内阶级斗争的本质,才能找出主要的矛盾问题。

2、一切社会现象都从属于阶级斗争这个最本质的社会运动,溺婴也是如此。在资产阶级统治时期溺婴总是愈演愈烈,在无产阶级统治时期就能迅速根除溺婴现象,其原因就是人民不会主动溺婴,是剥削阶级强迫人民溺婴。本文通过翔实的史料证实了新中国成立以后的阶级斗争对人民生活和风俗的改变。

在上篇文章中(点击查看上篇文章),笔者分析了中国古代溺婴现象背后的阶级斗争 。可以看到,在奴隶主、地主阶级的压迫下,人民为了生存不得不亲手将自己的儿女溺死;人民深受统治阶级宣扬的封建迷信荼毒,活活溺死女婴后,竟然觉得这是“天经地义”的行为,在某些地区更是演变成了一种习俗!

面对旧社会几千年来的陋习、根深蒂固的思想,新中国是如何处理的呢?接下来是揭露溺婴现象背后的阶级斗争的第二部分:

新中国的阶级斗争

由于以国民党为首的地主阶级买办不干人事,再加上连年的战争,民国时期的中国人民过的水深火热。大部分中国人,尤其是农村地区的人民,他们的生活水平、思想状况,基本还停留在清末时期,封建思想浓厚;由于地主阶级的残酷压迫,农民求生已经是非常不易,因此农村地区的溺婴现象仍然非常严重。

想要制止溺婴事件的频繁发生,只有消灭掉地主阶级,将农民从地主阶级的压迫中解放出来这一条路可以走。

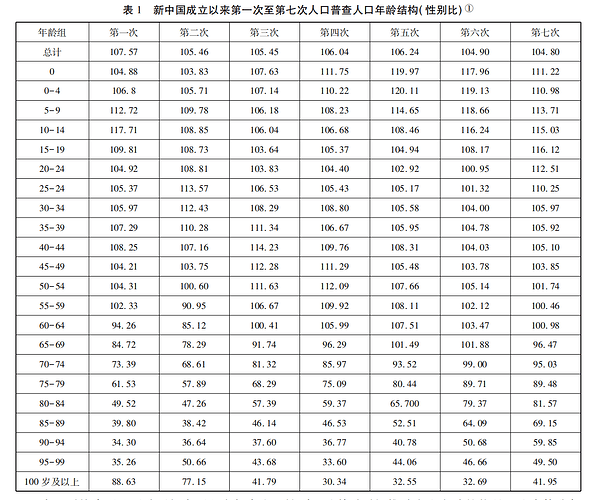

在接下来的揭露中,要引入一个概念:人口性别比①。什么是人口性别比呢?简单来说就是一百个女性人口对应多少男性人口,如人口性别比为108,就代表一百个女性人口对应有108个男性人口。这个值越高,说明溺婴现象越严重。要特别说明的是,在统计学上,男女人口应该是一比一的,即人口性别比为100,但是由于性染色体X、Y的大小质量的差异,出生性别比高于100是合乎自然规律的。因此国际上认定人口出生性别比上限为107,如果高于此值说明是有人为干预出生性别的不正当行为发生。

人口性别比是揭露中国溺婴现象最好的资料,是衡量溺婴现象严重程度最好的标准。为什么这么说呢?在第一部分笔者就讲述过,由于中国古代残酷的阶级压迫而遗传下来的重男轻女的封建观念,近代以来的溺婴现象几乎都是溺女婴,因此看男女人口性别比就能推断出来溺婴现象发生的频率 。

土地改革(1949-1952)

1949年,当时中国各个已经解放的地区开始进行土地改革 。到1952年,全国解放区的土改基本完成。这是中国历史上开天辟地的改革之一,它彻底的颠覆了地主阶级在中国近两千年的统治,摧毁了封建统治的经济基础,宣告封建制度彻底在中国这片古老的土地上灭亡。农民翻身变主人,再也不用受地主阶级的压迫了。数千年以来的农民与地主之间的阶级斗争以农民的胜利而告终 。

农民打倒了地主,地主从农民身上搜刮出来的民脂民膏重新还给了农民,农民终于能够吃上一顿饱饭了;地主压迫剥削农民的高利贷、地契被一炬而付,压在农民身上的重担随之一同消失了;每个农民都分到了自己的一块田地,要上交70%以上的劳动成果给地主的时代已经一去不复返了!这一切的一切,都宣告着:农民将不再会受到地主阶级的任何残酷的剥削了!

没了地主阶级的压迫、农民就有了足够的粮食来养活自己和孩子,于是溺婴现象直接大大减少:

1953年,中国第一次人口普查显示:

10-14岁(1939-1943年出生)的人口性别比为117.71

5-9岁(1944-1948年出生)的人口性别比为112.72

足以可见民国时期溺婴现象之严重!而与之相反的是:

0-4岁(1949-1953年出生)的人口性别比为106.8

1953年出生的婴儿人口性别比为104.88。

几乎可以说是断崖式下跌,出生人口的性别比一下就回到了没有人为强行干预的正常水平。

可见,没了地主阶级的压迫剥削,没有了生存的压力,溺婴现象根本就不会出现!

但是物质上改变是很容易的,地主阶级那流传千年的、根深蒂固的落后思想,一时半会是改变不了的,由此产生的溺婴事件仍然存在。1950年福建省民政厅工作报告提到:“闽北、闽西部分山区因土地改革初期生产资料分配不均,传统重男轻女思想顽固,仍存在溺女婴行为。例如,建阳县某村因家庭经济不好及厚嫁习俗,1951年发生3起溺女婴事件。”

农业合作化运动(1953-1958)

轰轰烈烈的土地改革结束了,困扰中国农民几千年的压迫剥削问题解决了。但是新的问题又冒了出来:农民虽然分到了土地,但是有的家庭缺少生产工具(耕牛、犁等)、有的家庭则缺少劳动力(因为各种原因,尤其是战争原因而丧失劳动力),生产效率低下。于是1953年左右,农民自发的组成了“互助组”,交换劳动力和生产工具进行耕作。

与此同时,国家也提出了“过渡时期的总路线”,明确对手工业、农业和工商业进行改造,农业合作化是其中重要的一部分。在土地改革后,中央发现许多分到了田地的贫农会因为没有能力去耕作或者在遭受天灾之后失去收入,为了求生只能将土地卖给富农、中农。如果任由其发展下去,土地兼并现象将再次出现,中国农村的贫富分化将会越来越严重 。因此当时农村地主阶级复辟是完全可能出现的情况。

于是农业合作化运动在中央的推动下迅速展开,起初是农民互助组,后发展成为农民生产合作社。农业合作化并非一帆风顺的。中国几千年来发展的小农经济让农民非常害怕失去自己的田地,他们认为合作化运动就是将自己的田地拿走,许多农民不理解、不愿意、害怕加入合作社 。许多农民出身是干部也有了右倾保守倾向,认为合作化运动可以放缓。 此外这个时期,当初有些混进党组织的、甚至一些曾经的革命党员,慢慢开始了腐化:他们借合作化运动进行土地兼并,拉拢富农打压贫农;在当时的公分制下,故意给贫农记少量公分,给自己记大量的公分,这严重的打击了当时农民参与合作社的积极性;还有各种谎报瞒报的贪污腐败现象等,侵吞人民的财产。这些腐败分子的种种行为给接下来的大跃进运动埋下了一颗炸弹。

面对这些情况,毛主席在1955年写下了«关于农业合作的若干问题»,文章指出:农业合作化运动有阻力是正常的,不能够因此放缓合作化的步伐,应该加速推进合作化运动;对当时干部的腐化问题,应该进行整风;加强教育,让农民理解合作社的好处,让农民自愿加入合作社。

主席的这篇文章奠定了合作化运动迅速发展的基调,因此至1958年,全国85%以上的农民参加到了合作社里。

农民参与到了合作社里,同吃同劳动,互帮互助。集体的思想逐步发展,小农经济时的“事不关己、高高挂起”的思想逐渐的被社会主义的“团结、关心”等思想代替。人民看到某家的溺婴现象,再也不是袖手旁观,而是开始制止。此外,还有合作社给婴儿兜底,当时许多地方的合作社就集体收养了弃婴抚养。如江西由于历史遗留因素,溺婴现象非常普遍,1955年江西发起了“保婴运动“,号召江西人民改造思想,反对溺婴现象 ;要求合作社收养弃婴,当时江西各地的合作社均有收养弃婴进行集体抚养的案例。

总而言之,随着合作化的推广和深入,对农民思想的改造也在不断进行,因此当时农村地区的溺婴现象比土改时期更少了。

大跃进运动(1958-1960)

到1958年,随着合作化运动的胜利进行,和人民对于过上好日子的渴望、国家对于工业发展的需求,中央提出了“多快好省的建设社会主义”的口号,发动了大跃进。

但是党内资产阶级却为了自己的利益而去破坏这一运动:经过近十年和平安定的生活,许多曾经的革命者已经堕落成为了贪污腐败的反革命分子,他们实际上已经成为了资产阶级的化生。他们借着中央的指示,形“左”实右,大搞浮夸风,欺上瞒下,为自己捞钱赚政治资本。他们利用公社的食堂,毫无节制、规划的消耗存储的粮食,大吃大喝,而更多的是借此贪污,反正把锅推给“食堂”就完事了。更是在大灾之年为了彰显自己的“政绩”,大放卫星,瞒报谎报,导致竟然出现受灾省份竟然不断征收大量粮食支援别省的奇观,直接导致了大量农民饿死!

这帮完全就是官僚资产阶级的人,混进党内,利用共产党在二十多年的土地革命战争积累起来的巨大威望和民心,蒙骗了无数人民,对人民进行压迫。

更加雪上加霜的是,1958到1961这几年,中国遭受了严重的自然灾害:1958年河南地区先洪后旱,四川江苏等地发生严重洪涝灾害,这些地方粮食几乎颗粒无收;1959年华北、东北、长江流域遭受“百年一见”的严重干旱,农作物大量减产;1960年河南、山东、四川遭受干旱,农作物大量减产;1961年上半年,河南、山东、湖北严重干旱,下半年又遭受严重洪涝,粮食颗粒无收。这些产粮大省不断遭受严重的自然灾害、全国各地其他地方也都遭受不同程度的自然灾害,造成了中国全国范围内的普遍大饥荒。

面对这种情况,中央并非没有意识到,但是当时各地的官员上报的却是“形式一片大好”,大放卫星,说什么“大丰收、亩产一万斤”。为了自己的乌纱帽,置人民生命于不顾,造成了大跃进期间近百万人的死亡。

这个时期的生育率严重下降:

据统计,中国人口自 1953 年至 1964 年每年的总和生育率分别是 6. 05、6. 28、6. 26、5. 85、6. 41、5. 68、4. 30、4. 02、3. 29(1959-1961)、6. 02、7. 50、6. 18。

这个时期的溺婴现象再次广泛的发生起来:

据第二次人口普查(1964年)显示:5-9岁(1955-1959)的人口性别比为109.78,这是算上55、56、57三年自然年平均后的结果,可见大跃进时期人民迫于生存压力溺死女婴现象的普遍性。

大跃进虽然有失败的一面,但仍然有它成功的一面:从整体、长远来看,经过大炼钢铁的运动,在全国各地公社都建设了许多钢铁基地和其他工业基地,加速了国家工业建设发展,为后面公社企业的发展奠定了基础。而且大跃进期间兴修水利设施,全国兴建了超过两万个水库,不计其数的灌溉渠,增加了两万五千平方公里的灌溉面积。

随着 1958 年人民公社的建立,灌溉设施的建设迈出了一大步。即墨县建成了首批 33 口配有电动泵的大水井和首批 4 座中型水库。石塘水库始建于 1959 年 10 月,1960 年 8 月建成,总库容1114 万立方米。王泉水库始建于 1959 年 11 月,1960 年 8 月建成,总库容 4320 万立方米。松花泉水库始建于 1959 年 11 月,总库容 2,850,000 立方米,1960 年 8 月建成。诺城水库容量为一万二千六万立方米,1959 年 11 月开工,1960 年 8 月竣工 。即墨县除上述 4 个中型水库外,还投资了其他几个灌溉项目,其中一个是岔河灌区工程 ( 岔河灌溉项目 )。该项目于 1959 年 4 月开始,1960 年初完成。

在讨论中国的大跃进时,许多人只看到了粮食短缺和其他负面后果。他们不明白大跃进的部分目标是改善农村的基础设施。大跃进期间修建的水库使农村地区在未来几十年受益。这些基础设施的改善,正是大跃进期间受灾最严重的农民总是含糊其辞,而不是完全谴责大跃进的原因 ③

自大跃进兴修水利设施之后,中国再无大规模饥荒事件的发生。

这帮官僚主义分子、贪污腐败的蛀虫,是导致大跃进有失败一面的根本原因。这帮官僚就是当时资产阶级的化生,这是一场血淋淋的阶级斗争!大跃进敲响了社会主义国家继续革命的警钟!但在当时,没有人能够意识到这一点,没有意识到资本主义已经在社会主义中国露出了它的獠牙 。

因此大跃进之后,国家进行的处理也仅仅只是将一些腐败的官僚撤职、批评。资产阶级仍然在慢慢的腐蚀每个人、慢慢的积蓄力量 , 不断的发展壮大。但在它彻底暴露之前,中国仍然在向前发展,这是不可阻挡的。

人民公社化运动(1958-1979)

在大跃进运动开始后,各地就已经开始了人民公社化运动,并在短时间内就建立了两万六千多个人民公社,覆盖了近八亿的农民。虽然经过大跃进的沉重打击,但是人民公社仍然继续发展了下去。历史也证明了它是一种非常优秀的制度:能够将农民从松散的小农经济中团结起来,集中力量办大事。在公社时期,人民创造了一个又一个的奇迹:全国各地大兴水利建设,修建了八万座水库,建设灌溉渠不计其数,使有效灌溉面积增加到了3.9亩,摆脱了以往靠天吃饭的日子。这是中国农村地区发展最快的时期——没有之一。

但是同样的,资产阶级也在随着发展不断的壮大:中国的官僚主义越来越严重,官僚自发的串联组成一个个利益小团体。贫富差距不断的拉大,干部不断的化生为资产阶级。中国的阶级矛盾越来越激烈,资本主义复辟的危机就在眼前。

在文艺战场上,姚文元的«评新编历史剧‹海瑞罢官›»成为了中国无产阶级和资产阶级之间矛盾爆发的导火索。随后在«炮打司令部——我的一张大字报»发表后,一场针对资产阶级的革命运动,在这片神州大地上,轰轰烈烈的开始了:

无产阶级文化大革命(1966-1976)

文化大革命在城市地区率先发动,随后迅速蔓延至农村地区。在农村地区,受够贪官污吏的先进的农民们站了出来,向这帮官僚发动了进攻(这就是文革中的造反派);而这帮官僚也没有坐以待毙,联合起那些富农、小资产阶级等 , 对造反派发起了反击(这就是保皇派)。

在斗争初期,由于保皇派把水搅浑(他们也自称是“造反派”),许多民众被他们所迷惑,加入了保皇派。但随着阶级斗争的不断发展,越来越多的民众在斗争中看清了这帮保皇派的真面目,造反派的实力不断扩大,最终还是代表无产阶级利益的造反派在全国绝大多数地方占据了上风。

文革是中国历史上一个激烈的阶级斗争时期,也是文化制度不断革新、人民思想不断进步的时期。在这个时期,许多旧的、反动的制度被打倒;新的、先进的制度不断的建立起来。许多地主阶级、资产阶级的反动思想被批斗,无产阶级的正确思想被树立起来。

要注意,本文所说的批斗均为“文斗”,即言语上的批判,而非“武斗”,没有存在殴打、折磨等行为。 ”武斗“是形左实右的一种体现,是反革命分子用来破坏文革的,要进行批判。

破“四旧”

在彼时的农村地区,虽然经过了十几年的社会主义建设,但是仍然存在许多的旧时代的糟粕思想和行为,如重男轻女、宗教迷信、奢办婚丧嫁娶、下跪礼等等,这些旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯,秉持着“矫枉必须过正”的原则,在文革期间被猛烈批斗。

人民将那些死不悔改的“四旧分子”抓起来批斗,如那些信狗屁佛教、伊斯兰教、基督教等的宗教分子,在文革期间受到了猛烈的冲击。这帮沉浸在自己幻想之中以逃避现实的懦夫、妄想继续通过思想来压迫剥削人民的压迫者,被抓起来游行、批斗,许多地方的寺庙教堂被改造成为学校或者被砸掉,让人民认清楚了宗教背后的落后性和反动性,人民在多次的批斗中彻底的砸碎了心中的“四旧”,整个社会风气焕然一新。

同样的,像溺婴现象以及其背后的重男轻女思想,也是这个时期批判的重点:如山东某公社批判”生男传宗接代“的重男轻女思想,召开群众大会,批斗不愿进行思想改造的分子,销毁代表重男轻女思想的”族谱“(所谓族谱,就只有男性的名字,而女性只是男性的附庸,根本不会记录在族谱上面,可谓是根植在人们心中的重男轻女思想的一种体现,自然要拿来批斗);此外,有些地方的人受重男轻女思想的影响,竟然不让女性上学,认为“女子无才便是德”,被抓起来批斗 。

这些案例都极大冲击了带有旧思想的人们,推动人们的思想向前发展。“重男轻女”思想,这个荼毒中国人民上千年的思想,在这个时期被铲除掉了。

集体抚养

正如前文所说,人民公社将农民集中了起来,农民不再是原子化的个体,而是集体的一部分。

集体分配制度中嵌入了大量的社会保障。无论村民能否工作,集体都承诺为他和他的家庭提供五保供养、食物、衣服、燃料、子女教育和葬礼。杨柳和吴凤琦是南河村的单身汉。杨柳来自第一生产队,吴凤琦来自第六生产队。他们的生产队在他们年老的时候给他们简单的任务,比如看田里的庄稼,照顾农场里的动物,或者帮他们带饭。作为对他们服务的回报,生产队为他们提供了食物、衣服和住房。当他们生病时,他们从村里的诊所得到免费治疗。他们死后,生产队为他们举行了体面的葬礼。④

集体制度下,“公社的每个孩子都是我的孩子”的思想并非个例。集体友爱关心,每个生产队队员都会更加关注婴儿的情况,因此溺婴事件可以说几乎是不可能发生的了。

赤脚医生

这是文革期间一项非常优越的医疗制度。毛主席面对医疗资源集中在城市的情况时,就指出“要把医疗卫生工作的重点放到农村去”(即“六二六指示”)。

在没有赤脚医生之前,农村医疗资源十分匮乏。很多村子没有医生,甚至有医生的村子很多都是“巫医”,靠跳大神来治病。而懂得用中医的医生,也是非常罕见的存在,更别说会西医的医生了。可以说当时中国农村的医疗水平几乎没有,一次感冒、发烧、腹泻等,都可能导致死亡。而且当时治病的医生收费也不低,这就导致很多家庭在婴儿生病后难以支付医疗费用,或者根本就没有想着去救,眼睁睁的看着婴儿在疾病中死掉。

在这种背景下,“赤脚医生”作为低成本、广覆盖的基层医疗解决方案应运而生。很多赤脚医生就是从农民中选拔而出的,经短期培训(通常3-6个月)后上岗,兼具“农民”和“医生”双重身份,白天务农、夜间行医,用低成本方式填补农村医疗空白。这些赤脚医生,中西医结合,便宜高效;他们走村窜户,随叫随到,很多情况下在田间地头就给农民看起病来;此外还对当时农村的疫病预防起到重要作用,如井水消毒、防治吸血虫病、妇幼保健等。

正是有了这些赤脚医生,保障了当时农民的生命安全。真正实现了“小病不出村,大病不出社”。很多家庭的婴儿再也不会因为没钱、没医生看病而等死了。这个时期 ,婴儿死亡率从1949年的200‰降至1978年的47‰ 。

可以说,赤脚医生制度无论如何赞美都不为过。就连世界卫生组织(WHO)都曾在1978年《阿拉木图宣言》中推崇“赤脚医生”模式,认为其为发展中国家解决基层医疗问题提供了低成本范例,称其“用最少的资源实现了最大的健康效益”。

知青上山下乡

城市里培养了许多年轻的知识分子,但当时并没有太多的岗位给这些知识分子,于是面对这些知识分子在城市过剩的情况,毛主席指出“农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的”,号召这些青年知识分子上山下乡,去建设农村 , 这就是”知青“的由来。

这些知青带来了先进的科学技术(如合理密植、果树嫁接等),促进了农业的发展;很多知青担任了赤脚医生,为农村的医疗建设做出了贡献;更多的知青成为了乡村教师,在这个时期,农村地区的教育史无前例的扩张开来:

在文化大革命之前,即墨只有两所高中,由于空间有限,在文革之前只有约五分之一的中学毕业生能够进入高中 。即墨的初等教育改革方案呼吁人民公社建立自己的高中。到 1969 年,即墨县的高中数量增加到 17 所。到 1976 年,高中的数量增加到 84 所。公社高中都是由公社建造和资助的。即墨县共有三十个公社,到 1976 年,每个公社约有三所高中。1976 年,即墨新入学的高中生达到 8,264 人,毕业班有 4,095名学生。1976 年,即墨的所有高中共有 13,172 名学生入学 。在即墨于 1969 年至 1976 年初育改革方案的七年中,共有 19,130 名高中毕业生,比文革前十七年的人数增加了十三倍。在同一时期,有 84,727 名初中毕业生,比文革前几年的人数多 17 倍 ⑤

即墨县只是当时全国普通的一座县城,以它的发展就可以窥得全国发展的状况。这些先进的知青带来的教育普及,可以说改变了一代人的思想,重男轻女思想不再成为这些孩子心中的“真理”,与女同学共同上课不再是什么“可耻”的事情,而是非常普通不过的情况。许多旧社会残余的反动思想也在他们身上消失的无影无踪。

此外,这些知青还常常与农民们一起劳作,在劳动的交流中也不断的给农民灌输新思想、新知识,同样促进了农村地区思想的转变。总之,知青上山下乡带来的教育普及,使得重男轻女现象在农村地区几乎消失了,溺婴现象更是不再发生。

此外,农村地区还有机械化的发展、化肥农药开始广泛应用等原因,粮食产量开始不断增长,再也不会出现因为没有粮食而溺死孩子的情况了;社队企业也在不断的蓬勃发展,很多农民在农闲之于回去社队企业打工以赚钱,到后来发展成为职业的工人,生活水平在不断的上涨。

可以说文革期间农村地区一片勃勃生机,繁荣昌盛的景象。但这繁荣的背后却酝酿着一场恐怖的危机,这次危机将摧毁农村地区的所有发展,农村地区的发展不仅停滞下来,更是在飞速后退,人民这么多年的努力付诸东流。与之而来的,就是各种反动思想的重现、复辟!

在下一篇文章中,笔者将要阐述一段沉重的历史,蕴含着无数无产阶级的血泪与不甘的历史,一场资产阶级的复辟史:改革开放史。笔者将从溺婴现象分析改革开放背后的阶级斗争。

①人口学上将人口的性别结构指男性人口占总人口的比重、女性人口占总人口的比重,或者以女性人口为一百来计算男性人口相对的人口数来表示人口的性别结构,称之为人口性别比。

②苟晓霞: 《中国人口平均预期寿命研究》,北京: 清华大学出版社,2018 年版,第 34-37 页。

③④⑤均来源于«不为人知的文化大革命——一个村庄的生活与变化»。该书详细记录了山东省即墨县在文革前后以及文革期间的发展情况。即墨县当时是山东最贫穷落后的县之一,从中能以小见大,窥得当时全国的发展状况。

附:

中国历次人口普查人口性别比