广告 ☭ 马列毛主义与革命左翼大群 ☭ 上电报大群找真同志与真战友

https://t.me/longlivemarxleninmaoist

加井冈山机器人 Chingkang(@maoistQAIIbot)为电报(纸飞机)好友,可获得大群发言权

各机会主义组织简要说明

编者按:

1、资产阶级在介绍他们的唯心主义实验后,又假惺惺的抛出“人道主义”佐证资产阶级民主(这便是此类唯心主义的资产阶级实验的政治目的)。文中资产阶级对从分析纳粹行径中也只不过是得出了一个无用的人道主义观点,而无产阶级需要从中明白,造成被屠杀和在资产阶级专政下不敢反抗的真正原因是自己的无组织状态,这种状态下即使个体进行反抗也会极快地被镇压。当今资产阶级专政遍地是,里面不乏换皮的法西斯专政,所以现在无产阶级的解放的条件也是一样且普遍的,即是拥有高度组织和革命政治领导的条件下才能够解放。

2、这就是一个彻彻底底的资产阶级唯心主义实验,读者在阅读时重点不应关注那些唯心主义实验设计和繁琐细节,而是资产阶级卫道士为资产阶级民主的涂脂抹粉。资产阶级民主和法西斯都是资产阶级专政的表现,对于无产阶级来说都是苦难。本文对人道主义认识不足,仅仅是“违反实验伦理”的指责是无力的,虚伪的资产阶级人道主义者也会这么指责,马列毛主义者则要指出背后的阶级本质,而不是帮着资产阶级的一派打击另一派。

电影《实验者(Experimenter)》刻画了著名心理学家斯坦利·米尔格拉姆(Stanley Milgram)与其研究生涯中的最大成果米尔格拉姆实验(Milgram Experiment) ,又名权力服从研究(Obedience to Authority Study)相互交织的一生。电影中展现了经典的资产阶级人道主义中“民主独裁对立”的讨论与唯心主义式 的对于人自由意志的探究。在此,笔者将一一给各位读者解析。

Milgram Experiment

Milgram作为间战期从欧陆出逃的犹太人后裔,对法西斯政权所实施的大规模屠杀表现出强烈的研究兴趣。1961年,Milgram提出了一个问题:“…千百万名参与了犹太人大屠杀的纳粹追随者,有没有可能只是单纯的服从了上级的命令呢?”他认为在某些情况下,人类的服从倾向(the human tendency to obey)是如此根深蒂固和强大,以至于它抹灭了一个人如何表现出道德、伦理甚至同情行为的能力。

因此,Milgram设计了这么一个实验:

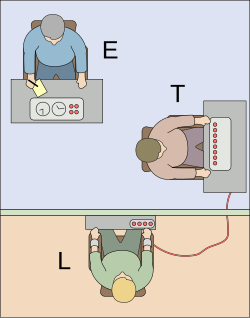

实验人员给每个参与者都编了一个故事…告诉参与者,这是一项关于“体罚对于学习行为的效用”的实验,并告诉参与者他将扮演“老师”,以教导隔壁房间的另一位“学生”…参与者从一只帽子里抽出几张纸来决定谁是老师,谁是学生…真正的参与者总是成为老师…“老师”和“学生”分处不同房间,他们不能看到对方,但能隔著墙壁以声音互相沟通…“老师”被给予一具据称从15伏特起跳的电击控制器,上面标有30个拨动开关,电压等级从15伏开始,最高可达450伏…如果学生答对了,老师会继续测验其他单字。如果学生答错了,老师会对学生施以电击,每逢作答错误,电击的伏特数也会随之提升。…在隔壁房间里,由实验人员所假冒的学生打开录音机,录音机会搭配著发电机的动作而播放预先录制的尖叫声,随著电击伏特数提升也会有更为惊人的尖叫声。当伏特数提升到一定程度后,假冒的学生会开始敲打墙壁…敲打墙壁数次后则抱怨他患有心脏疾病。接下来当伏特数继续提升一定程度后,学生将会突然保持沉默,停止任何反应…若是参与者表示想要停止实验时,实验人员会礼貌地进行四次劝告。如果经过四次回复的怂恿后,参与者仍然希望停止,那实验便会停止。否则,实验将继续进行,直到参与者施加的惩罚电压提升至最大的450伏特并持续三次后,实验才会停止。

大多数参与试验者在“实验人员”(实验中进行督促的穿着白大褂的人员从未明确声称自己是实验员,Milgram甚至将实验员作为变量考虑在实验中,观察受试者在实验人员身穿不同服装、距离、行为的情况下会如何做出不同反应)的督促下不顾墙对面的“学生”的痛苦反应,一步一步地将电压力度提到最大。Milgram想证明这么一个事实:“实验显示了成年人对于权力者有多么大的服从意愿,去做出几乎任何尺度的行为…”

对实验的质疑——关于人的社会性与动物性

这个实验与很多当时、甚至如今的社会心理学实验一样,存在明显的缺陷。关于心理学实验,最大的问题往往源自一点——以人为视角观察人的行为并企图从中得出“绝对客观的”规律,其本身就是不可能的。实验中的实验者与受试者都不是单纯的动物,他们作为一个社会集体中的个体,其行为思想都是被这个社会所影响的。Milgram做这个实验的动机本身就属于其对大屠杀的一种回应,一种反思。他预先假设了这么一个前提:“纳粹大屠杀是统一的、完美的、机械的运动,只要希特勒一声令下,百万犹太人就得立马去死。”在此前提下,Milgram设计了一个新的出于极端环境下的“小社会”,即把人放置在“教师”“学生”“实验人员”这种简单的关系下,企图以此为基础找出真理。作为马列毛主义者,我们都知道,社会的有机运动是难以被完全细致地琢磨透的。马克思的理论指出的是社会发展、革命发展的大方向,其并不能预测某时某刻某事必然发生。Milgram忽视了社会的复杂性,片面地以“人总是服从”为出发点预测全社会的运动,是陷入了主观唯心主义的陷阱中。

“纳粹德国时期的德国人因为单纯的服从与纳粹党与元首希特勒而无意识地执行了大屠杀”在西方资产阶级史学研究中或多或少属于热门话题,然而这个命题却从未被证明过为真,更多是资产阶级史学家们针对该现象与“人性”所做的粗浅判断。在资产阶级学者们描绘的这么一幅图景中,德国人要么是不存在阶级矛盾而把“种族斗争”拔高到最高高度的优生学爱好者,要么是“天生心地善良却被邪恶的纳粹党所逼迫”的无辜人民。资产阶级学者们在进行分析的时候弱化、甚至刻意忽视了纳粹德国的阶级斗争,同时将犹太人大屠杀的重要程度提高到了其本身所不能及的历史地位——纳粹党与德国资产阶级的合作并非建立在反犹的基础上,德国资产阶级与纳粹合作的目的更多的是寻求“阶级调和”,即通过将纳粹政党作为名义上各个阶级的“仲裁者”的身份压制阶级斗争。同时,在资产阶级专政下的德国无产阶级与其说是“反犹”或者“表现出了极强的服从意愿”,倒不如说在被专政状态下的劳苦大众根本不能够对纳粹党的任何命令作有效的反抗。资产阶级学者们将针对犹太人的种族灭绝视为历史上绝无仅有的大灾难,却没有注意到纳粹德国中针对“少数人”(如吉普赛人、东欧各民族、性少数、残疾人、共产党员等)进行的迫害并非新鲜事。

在没有把握住阶级斗争的“纲”的前提下,Milgram所做的实验与其说证明了“人天生的爱服从权威”,倒不如说其证明了“即使是在极端的(被专政的)环境下,仍然有人敢于反抗权威”这种更宝贵的特质。这种特质不正是革命先锋队得以从阶级斗争中涌现的原因之一么?没有哪个资产阶级集团能够创造一个使所有人都进入“无条件服从”状态的社会,无产阶级自发的自觉的反抗从来都没有断过。而这种反抗在正确的路线引导下就有可能建立起无产阶级斗争的“司令部”——无产阶级先锋队,其有意识地在正确的路线领导下积蓄力量、反抗资产阶级统治,使得资产阶级通过权威与武力在微观层面创造“无条件服从”的机会越来越困难。当先锋队组织起广大无产阶级群众的时候,资产阶级的统治也已达到其生命的终点了。

论电影中体现的“人道主义之争”

影片中针对Milgram实验后受试者出现的后遗症(traumatized)进行了大量描写。受试者在实验完成后,即使了解了整个实验设计的目的与真相后,仍然对自己的行为感到愧疚、恐慌,大多数人都经历了几年被创伤困扰的时刻。其中,影片通过哈佛伦理委员会与Milgram的辩论展开了这么一个话题:“让人在不知情的前提下啊产生轻微创伤的实验究竟是不是可接受的?”即使Milgram坚称其实验并未对受试者造成不可逆转的创伤,其仍然被伦理委员会踢出哈佛。

影片将Milgram刻画为一个大胆挑战人类伦理的“伟大”科学家,但对其违反实验伦理却并没有进行深刻批判。为什么科学研究也需要伦理存在?这与科学研究的目的有关。归根结底,科学研究,以及一切的研究调查、乃至社会活动,都是围绕着“人”作为主体展开的。人类了解规律的目的是为了更好地利用规律改造世界,而改造世界这个目的则是服务于人的目的。换言之,如果科学研究给人类带来的是不知情的创伤,那么这种科学研究便违背了它为人类服务的初衷。诚然,在资本主义下的科研很难说是“为人类服务”,之前中山大学研究院多名研究员患癌症的新闻便是铁证。资产阶级是在忽略无产阶级、乃至全是社会的未来为前提扩大社会生产的,各个生产领域层出不穷的生产事故、无产阶级被长期压迫剥削的状态,都在彰显反动阶级对先进生产力的剥夺。

无产阶级要如何斗争?

如前文所述,Milgram实验中所创造的特殊的“使人服从”的社会状态是不能够被广泛地应用到全社会中的,资产阶级与无产阶级之间绝对人口的对比从根本上断绝了这一点的可能性。然而,这并不代表资产阶级的镇压是无效的。资产阶级正是通过其对生产资料与各个领域的控制而达成对无产阶级的统治的。其能够通过短时间内在某地大量投入压倒性的力量在一地创造出Milgram实验中“使人服从”的社会状态,将斗争扼杀在摇篮。要解决这个问题,无产阶级的革命者们就不可能仅仅在一地一厂进行斗争,而是要在全国范围内通过地下的革命组织相互联系、相互协调,做到在资产阶级在一地进行镇压的时候能够保全革命力量、并在资产阶级力量被抽调的地方进一步进行斗争,使敌陷入两头顾而两头又顾不来的境地。要做到全国各地的相互协调,革命组织在第一步就不能够暴露自身存在,而要在地下逐步扩展自身实力,一步一步地、从地下到地上地蚕食资产阶级的根基。