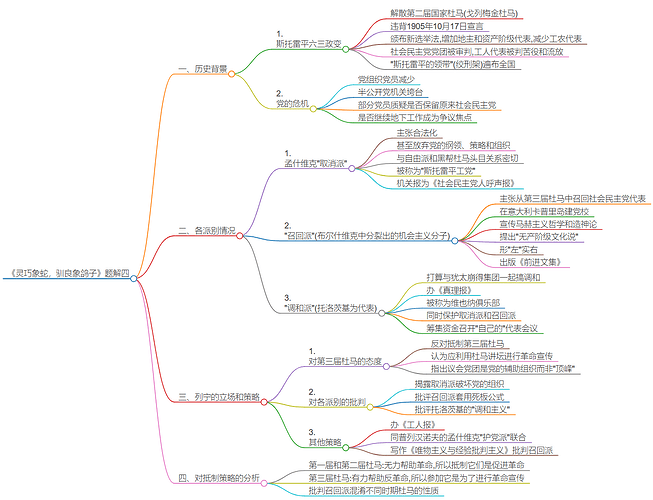

1907年斯托雷平六三政变后,沙皇政府解散了第二届国家杜马(哥列梅金杜马),颁布了新的法令,即第三届国家杜马选举法,从而违背了它自己在1905年10月17日发表的宣言,因为这个宣言上说,沙皇政府必须经过杜马同意才能颁布新的法令。第二届杜马中的社会民主党党团被交付法庭审判,工人阶级的代表们被进去服苦役和终身流放。新选举法使地主和工商业资产阶级在杜马中的代表人数大大增加,而使本来就很少的工农代表人数减少了好几成。

“五年来设立的绞架,打破了俄国三百年历史上的记录”,全国到处是绞刑架,人民把绞刑架上的绞索称之为“斯托雷平的领带”。几十万人被投入监狱,革命者在监狱里受到严刑拷打和折磨,工人由于参加罢工和革命示威而被判处长期苦役。列宁说:“过去的一年,是瓦解的一年,是思想上政治上混乱的一年,是党路途艰难的一年。所有党组织的党员人数都减少了,有些组织,即无产者人数最少的组织,甚至瓦解了。在革命中建立的半公开的党的机关,相继垮台了。甚至党内有些受了瓦解影响的人竟然产生了这样的问题:要不要保留原来的社会民主党,要不要继续它的事业,要不要再转入地下和怎样转法。极右派对这个问题的回答是:无论如何要合法化,为此甚至不惜公然放弃党的纲领、策略和组织。”(《走上大路》)这就是孟什维克“取消派”的由来。

“召回派”是布尔什维克中分裂出来的机会主义分子。列宁评价他们是:大多数真正醉心于马上就直接同六三英雄们进行斗争的布尔什维克,曾经倾向于抵制第三届杜马,但是他们很快就适应了新的局势。他们不是重复背得烂熟的词句,而是细心观察新的历史情况,反复思考为什么现实生活是这样而不是那样,他们工作靠的是头脑,而不是舌头,他们进行了严肃认真不屈不挠的无产阶级的工作,他们很快就理解,“召回主义”是极其愚蠢和极其贫乏的。另外一些人则抓住片言只语,用一些自己不懂的话来编制“自己的路线”,空喊什么“抵制主义、召回主义、最后通牒主义”,并用这种空喊来代替当前历史条件所规定的无产阶级的革命工作,他们还从布尔什维克中搜罗形形色色思想不成熟的人来建立新的派别。(《论拥护召回主义和造神说的派别》)

“调和派”以野心家托洛茨基为代表。列宁对此的揭露是:国内的取消派已经搞垮了国内的中央委员会。国外的取消派又想搞垮国外的全会,即搞垮一切中央。托洛茨基利用这种“合法性被破坏”的时机,进行组织上的分裂活动,筹集用作召开“自己的”代表会议的“自己的”基金。他们是分了工的。呼声派把波特列索夫及其同伙当作“一种合理的色彩”加以保护。前进派把召回派当作“一种合理的色彩”加以保护。托洛茨基则想“用双方都能接受的方式”对两者都加以保护,并想召开自己的代表会议(大概是用前进派的钱)。三角联盟(波特列索夫+托洛茨基+马克西莫夫)反对双边联盟(布尔什维克加普列汉诺夫派)。部署就绪。斗争开始。(《给俄国社会民主工党中央委员会俄国委员会的信》)

列宁在这个时期办的报纸叫《工人报》。普列汉诺夫在这个时期反对取消派的策略,他个人退出了取消派的机关报《社会民主党人呼声报》编辑部,所以列宁主张同普列汉诺夫为代表的孟什维克“护党派”联合。取消派因为其机关报的缘故,也被称之为“呼声派”。“召回派”因为出版了《前进文集》(盗用了《前进报》的名义),所以也被称之为前进派或前进集团。 托洛茨基所办的报纸叫《真理报》,因为躲在维也纳开黑会,所以也被称之为维也纳俱乐部。

托洛茨基的维也纳俱乐部也主张党的“统一”,并且打算和犹太崩得集团一起居间调和。列宁对此的揭露是:崩得分子和托洛茨基要起媒人的作用,使“现有的个人、集团和机关”(不管其中的一方是否已经放弃取消主义)“结成配偶”。这种媒人观点就是托洛茨基和约诺夫的调和主义的全部“思想基础”。如果说现在他们埋怨和哭诉,说统一不成功,那么对这种说法的理解就应当有很大的保留。这种说法应当理解为作媒不成功。托洛茨基和约诺夫对统一、对同“现有的个人、集团和机关”(不管他们对待取消主义的态度)统一所抱的希望“落空了”,这只是意味着媒人落空了,只是意味着媒人观点不正确、不现实、毫无价值,而完全不意味着党的统一落空了。(《政论家札记》)

取消派与俄国国内的自由派,乃至于黑帮杜马的头头脑脑打得火热,所以取消派又被称为“斯托雷平工党”。召回派则骗取了高尔基的信任,获得了一定的资金资助,他们在意大利卡普里岛上搞了一个党校,这个党校是召回派的据点,专门兜售召回派特有的马赫主义哲学、造神论思想,以及所谓的“无产阶级文化说”(召回派为了取悦并欺骗高尔基而生造出来的一个词)。召回派看起来“左”的很,比列宁还要“左”,实质上是形“左”实右。所以列宁才专门写了 《唯物主义与经验批判主义》。

“取消派”和“调和派”的机会主义比较容易识别,而召回派欺骗了一部分工人,所以有必要把“召回派”的错误逻辑捋一下。顾名思义,“召回派”要从第三届国家杜马中召回社会民主党的代表。列宁是这样分析的:

这位召回派同志在谈到杜马党团的时候,首先提出一个前提:“杜马党团是党的自然顶峰,也可以说是党的外交代表。”这是不对的,写信者夸大了党团的意义和作用。写信者象孟什维克那样,过分地夸大党团的作用,难怪人们说,两极相通!孟什维克根据党团是党的 “顶峰”这个观点得出的结论是,必须使党适应于党团;召回派根据党团是党的“顶峰”这个观点得出的结论是,这种糟糕的“顶峰”对党有致命的危险。孟什维克和召回派的前提都是错误的。革命的社会民主党无论在什么时候,在什么条件下,甚至在最“理想的”资产阶级民主共和国条件下,都不会同意把自己的议会党团看作党的“自然顶峰”,看作党的“外交代表”。这个观点是根本错误的。我们派代表参加资产阶级的和资产阶级黑帮的代表机关不是为了办外交,而是为了进行一种特殊形式的党的辅助工作,为了从特殊的讲坛上进行鼓动和宣传。工人政党的议会党团甚至在“理想的”民主选举制度下,也总是带有某些一般的资产阶级选举的烙印,例如,它和党的整体比较起来,总是带有更多的“知识分子味”,因此我们永远也不把党团看作党的“顶峰”。党团不是总参谋部(如果除了写信者用的“外交”方面的比喻之外,也容许用“军事”方面的比喻的话),它在有的场合更象一队号兵,在有的场合更象一队侦察兵,或者说是某一辅助“兵种”的一个组织。这位召回派同志把党团从辅助的党组织 变成了党的“顶峰”,是为了夸大党团的意义,使我们派到资产阶级黑帮杜马中去的这支队伍的活动具有根本错误的性质。(《关于两封来信》)

列宁认为“召回派”套用过去布尔什维克抵制两届杜马的死板公式是根本错误的:如果政府召开杜马为的是要同各个反革命的阶级进行磋商,那么从这里得出的结论正好是:第一届和第二届杜马没有“实力和实权”(来帮助革命),而第三届杜马过去和现在都有“实力和实权”(来帮助反革命)。革命者可以(而且在某些情况下应当)不参加没有力量帮助革命的机关。这是无可争辩的。但纲领起草人把革命时期的这种机关同有力量帮助反革命的、“两次革命之间的时期”的杜马混为一谈,这就犯了天大的错误。他们把布尔什维克的正确见解恰好用到实际上不能用的场合!因此,这也就是把布尔什维主义歪曲得面目全非。(《政论家札记》)

简而言之:第一届和第二届杜马没有“实力和实权”(来帮助革命),所以抵制杜马是为了促成革命; 第三届杜马过去和现在都有“实力和实权”(来帮助反革命),所以在杜马里工作是从特殊的讲坛上进行鼓动和宣传来帮助革命。