广告 ☭ 马列毛主义与革命左翼大群 ☭ 上电报大群找真同志与真战友

加井冈山机器人 Chingkang(@maoistQAIIbot) 为电报(纸飞机)好友,可获得大群发言权

编者按:

- 毫无疑问,脱离群众的科学是走不下去的。资产阶级的前沿科学,幻想依靠一群依赖赞助的实验室天才学者,在小阁楼里面就能推动人类文明进步,这显然也是一种科幻。我们看到科学界的种种黑暗面、压迫和欺诈,无疑能认识到这所谓一小撮精英们,也是受到资产阶级生产关系的塑造。天才论是不存在的,只有科学和知识真正的回归到劳动人民身上,由劳动人民都能参与进科学研究,才能真正的创造文明进步。

- 任何社会科学都一样,都是从人的需要中产生的。资产阶级的精英科学脱离了社会生产实践,这使他们妄图用新的科学发现去创造需要,而不是因需要去发展新的科学。这种形而上学的哲学观念使他们试图用一个绝对统一的界限去研究千万种不同质的事物,用静止的有限的理论去解释无限的运动的世界,这注定是要失败的。

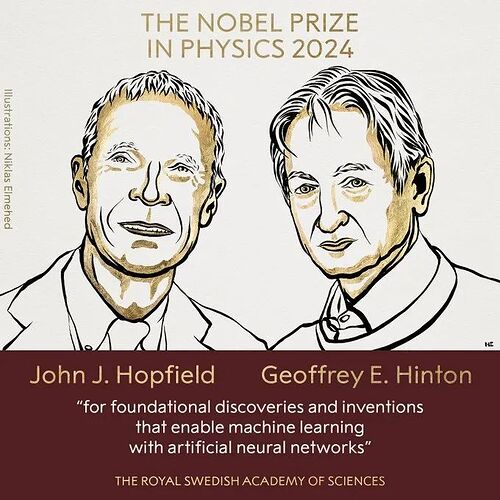

最近,诺贝尔物理学奖颁发给人工智能研究引起了激烈的舆论讨论。理论物理学界的学者们严正声讨:“人工智能也能算物理吗?”而人工智能学界的学者们则弹冠相庆:“人工智能的春天要到来了。”实际上,这两派高傲学者的见解都是形而上学且不切实际的,他们之间的争论只是资产阶级的学阀斗争罢了。过去布站上《近现代物理学发展中两种宇宙观的斗争》一文中已经对形而上学的科学观进行了系统的剖析,在《颁给资产阶级奴仆的诺贝尔奖》一文中已经揭露了诺贝尔奖本身的反动性,在接下来这篇文章中,笔者将继续揭露腐朽的科研制度和科学观是怎样阻碍物理学本身的发展的。人工智能是复杂系统这一物理学大方向的分支,这类课题中“复杂性的灾难”问题已经使得一切形而上学的物理理论走向破产,物质规律的无限性使得现代科研制度力量的弱小暴露无遗。 可以说,物理学已经被推至了这样的绝路,以至于不进行彻底的科研制度变革就不可能取得进一步的突破。

在物理学界,人们常用“乌云”来形容物理理论对于解释实验的困难。在一百多年前,物理学的天空漂浮着两朵乌云,后来相对论和量子力学的建立使得这两朵乌云勉强被驱散了。那么如今物理学的天空还是否有这样的乌云呢?不同科学观的学者对于这个问题的回答是截然不同的。 一派人认为物理学的天空基本上已经没有乌云了,他们声称物理学“盛宴已毕”(语出杨振宁),基本粒子的大部分规律都已经搞清楚,通过这些“基本方程”就能推导出物理世界乃至人类社会的一切现象,如今只要再把比基本粒子更“基本”层面的一些漏洞进行修修补补(例如超弦理论),把“能量更高”“引力更强”等等更极端情形的规律搞清楚,物理学就彻底终结了。这一派观点显然是形而上学的。 另一种观点则认为物理学天空的乌云还多得很,而最大的一朵乌云就是“复杂性的灾难”,这就是指,哪怕基本粒子层面的规律已经搞明白,但是仅靠这些规律来解释一切物理现象完全是贫瘠而不可行的。例如水结冰是稀松平常的一个物理现象,1个水分子不具有这种现象,10个水分子也不具有这种现象,只有巨大数量级的水分子聚集在一起才具有结冰的现象(例如一杯水就包含了比10^23数量级的水分子),如果要应用量子力学的方程来计算每一个水分子,从而推导出水结冰这个现象,是根本做不到的,而水还只是一种非常简单的物质。在生物体或者人类社会这样的系统中,物理细节的复杂性更是指数级上升,要利用基本粒子的方程来推导出一切简直是天方夜谭。生物学者和计算机学者常说:“一个细胞的复杂程度胜过目前最先进的计算机。”像生物体这样的复杂系统中还有大量的现象难以解释。例如,几个神经元并不产生智慧,但是大量神经元构成的人脑就具有智慧;人工智能也是一样,它用函数作为机器的神经元,就能产生学习能力,但至于个中机理,人们完全搞不清楚,现代人工智能模型基本上都是黑箱,人工智能的开发很大程度上依赖于运气,人们称之为“炼丹”,资产阶级在人工智能开发中投入再多的财力物力也改变不了这一窘境。

由上述分歧就发展出了“还原论”和“层展论”两种对立的科学观。 以玻尔兹曼学派为代表的还原论者认为,宏观世界的一切规律都能还原到基本粒子的层面来解释。“大一统理论”的构想是这一学派梦想中的终点,他们希望把所有的理论都概括到所谓的“最简洁的”几个公式中来,这几个公式就是世界的本源,就是科学的最终答案。而层展论者则提出“more is different”(语出菲利普·安德森),即量变引起质变。物理系统在新的层面会有新的“基本规律”,不能把一切物理现象还原到所谓“最基本”的层面来解释:分子有分子层面的规律,当大量分子组成固体、液体、气体等等物态时,它就会出现新的物理现象和物理规律;这些物质组成生物体后,又有新的现象和新的规律;生物组成种群和社会,又有新的现象和规律。这些不同层面的规律之间既有同一性,又存在矛盾,它们之间并不是单纯的、机械的逻辑推演的关系。 层展论把物理学的前沿研究从“基本粒子”这类“最基础”的领域解放出来,使人们关注于看得见摸得着的物质(宏观材料、生命物质、种群和社会等等),因而也就促使了新物理分支的产生,这些新的分支聚焦于复杂系统中物理对象的“集体行为”,例如近来炒得火热的超导现象,正是电子、声子的某种集体行为;人工智能,以及2021年诺贝尔物理学奖的“气象系统理论”也都是这类复杂系统研究。还原论和层展论本来分别代表了形而上学和朴素辩证法,但是在资产阶级学阀手里,无论是哪种理论都只能沦为资产阶级牟利的工具。因为层展论比还原论稍微更贴近生产了,能给资产阶级带去更多利益,所以它就逐渐取代还原论研究并成为物理学的主流方向,因此诺贝尔奖颁发给这类研究完全不让人意外。

复杂系统的许多物理现象揭示了形而上学理论中几乎一切“守恒量”的破产,所有“定律”都在走向它们的反面。 例如,在以往无论是牛顿力学、相对论还是量子力学中,“对称性”这个物理量都是守恒的,人们认为,一个对称的物理系统在不引入任何不对称因素的情况下,不可能自发演化到不对称的状态。但是现实中一些最平常的现象就证伪了这一点。例如大多数液体的性质都是对称的(各向同性),但是液体中自发结晶产生的晶体却具有不对称的性质(各向异性)。再例如,磁铁具有的磁性是一种不对称的属性(磁性有特定的方向),但是加热磁铁,磁性就能消失,从不对称变得对称;再降温,又能自发产生磁性,又由对称变得不对称了。还原论对于解释这些现象是无能为力的。前苏联物理学家朗道据此提出了“对称性破缺”的理论,勇敢地打破了旧的形而上学范式的桎梏,在实验的无情证据下,形而上学的学者们也不得不承认朗道理论的正确性。

当然,物理学家们接受这些朴素辩证法思想,并不是因为他们具有了无产阶级的世界观,仅仅是因为形而上学理论的绝境把他们推到了这个地步。在资本主义生产关系的桎梏下,这些研究方向仍然离生产实际很远,就连其贴近生产实际的那一部分也只是服务于资产阶级的,它们能为资本带去更多利润。在资本主义社会中,辩证法思想注定只能停留在萌芽阶段而不能更进一步,资产阶级不可能同旧的科学观念做最彻底的决裂。现在,形而上学的宇宙观仍然在科学界占据着统治地位。 例如,凝聚态物理虽然是层展论科学的代表,但是其研究仍然建立在形而上学的量子力学公理体系上。再例如,一众物理学家在面临复杂性的灾难时,仍然幻想着能找到某一基本公式、某种通法能把所有复杂性问题迎刃而解,这就又跌入形而上学的泥潭中去了。

实际上,复杂性的灾难揭示的是物质规律的无限性,而这种规律的无限性就来自于物质的无限性,因此复杂的规律是永远无法用有限的几个“理论技巧”实现“大一统”的。 形而上学者只把量变当成量变,而不认为要引起质变,不承认有限的物体能够产生出无限的物质,自然就无法理解物质的无限性。1个水分子和一杯水就是不同的物质,因而服从不同规律;水和冰也是不同的物质,因而也服从不同规律——这是一切有生活经验的人都能感受到的。马克思说:“从前的一切唯物主义的主要缺点是:对对象、现实、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它们当作感性的人的活动,当作实践去理解,不是从主体方面去理解。”(《关于费尔巴哈的提纲》)形而上学者不能从实践的方面去定义物质,反而从公式的方面——也就是理念的方面去定义物质,这样就只能把水和冰都看作水分子的机械叠加,也就只能固守水分子的物理规律而不愿去发掘新的物理规律了。 毛主席对此说:

形而上学的或庸俗进化论的宇宙观……把世界一切事物,一切事物的形态和种类,都看成是永远彼此孤立和永远不变化的。如果说有变化,也只是数量的增减和场所的变更。他们认为一种事物永远只能反复地产生为同样的事物,而不能变化为另一种不同的事物。……因此,他们不能解释事物的质的多样性,不能解释一种质变为他种质的现象。(《矛盾论》)

解决“复杂性的灾难”的真正力量从哪里来?只有从群众中来,只有发动群众才能解决物理学“复杂性的灾难”,无限的物质规律是不可能由有限几个物理学家在办公室里就搞明白的。 无论书斋学者们把人工智能方向吹得多么“前途光明”,他们在现有科研制度下也不可能真的把人工智能搞明白。马克思说:“最强大的一种生产力是革命阶级本身”。(《哲学的贫困》)列宁也说:“全人类的首要的生产力就是工人,劳动者。”(《关于用自由平等口号欺骗人民》)只有建立了一张扎根在物质变革第一线的群众科研网络,才能把人的能动性探到自然界复杂系统每一根神经上。物质变革的第一线,就是劳动,所以只有发动劳动群众进行科研才能具有真正强大的科研力量。彼时,通过这张科研网络,自然界的物质运动也就像人类肢体的一部分被掌握了。而这一切,正是以推翻资本主义所有制和资产阶级专政,建立公有制和无产阶级专政为根本前提的,无产阶级必须先要掌握生产资料的管理权。 在社会主义的科研制度变革中,首先要实行科研资源公有化,科研小组合作化;其次,科研小组扎根到生产一线,研究课题从生产中挖掘;最后,科研人员参加劳动,同时发动工农兵进行群众科研。恩格斯说:“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”(《致瓦·博尔吉乌斯》)这正表明了生产实际对于科技发展的重要性。

在毛主席时期的社会主义中国,四级农科网就是这样一种民主集中的群众科研网络。四级农科网的“四级”分别是生产队、生产大队、公社和县这四级,在这四级上分别设立大小科研站,扎根在农村,组成基层科研网络。 每个科研站中,工农兵群众占主导,专业科研人员也深入到田地里,和工农兵一起研究化肥、杂交、生物防治等问题。在文化大革命期间,仅河南参加四级农科网的人数就达到一百一十多万。1973年1月到1974年9月的一年多的时间里,我国科学出版社30多种期刊,发表了工农兵写的论文140多篇。在未来,科技的主要需求尽管并不在农村了,但是“四级农科网”的基本精神仍然是不变的。同时,在培养大学生时学习“七·二一”大学的经验,实行校办工厂、厂带专业,工厂中设教室和实验室,学生们一边劳动,一边就能上课和做实验,在先进工人和基层科研人员的带领下,使学生接触前沿的科研项目。

“集成一切”,这是现在复杂系统理论研究对工程应用提出的一项要求。不仅复杂的电子元件可以集成为芯片,在集成光学中,人们想要把复杂的光学器件用工业化的方法进行编程设计,从而处理光纤通信;甚至对于生物材料,也在走向集成化设计。但是,要真正攻克这些集成技术,只有首先实现科研工作本身的“集成化”,只有社会主义才是这些新技术的真正舞台。社会主义要把科研作为一个工业化的事业,每个群众科研小组作为这个工业化大机器上的一个零件,它们集中起来统一计划,对无限的物质规律进行逐个攻破。 在这种群众科研制度下,科学的发展也就不再依赖于个别的“天才”,任何个人英雄式的科学奖项也就自然消失了。

同样的道理不仅适用于物理研究,也适用于其他一切物质规律的研究。 例如,现代社会的职业比一百年前多得多,职业结构也复杂得多,在阶级划分上也存在着“复杂性的灾难”,陷在学理主义泥潭里的“马克思主义者”们对此是无能为力的。阶级划分问题,只有发动群众进行广泛的实践和讨论才能厘清。张角同志在《我们时代的阶级斗争》一文中对此指出:

可以设想,当代的阶级划分会有更多的难点和盲区需要正确的政策策略去厘定。这不是一个书斋臆想的问题,而是一个革命实践的问题。例如土改中,区别富裕中农和富农是个难点,农村里的游民,江湖郎中,铁匠,阉割猪羊的劁匠等等阶级划分又是难点。土改时通过自报公议,民主讨论,有了令人信服的结论。这是在70年前中国一个封闭农村里发生的事情。对比土改,当代这样的难点和盲区呈指数型上升,只能依靠群众智慧来解决,而不是知识分子关起门来闭门造车。

再例如,资产阶级自由派在诟病社会主义计划经济时常断言:经济规律复杂得很,人类理性根本搞不明白,计划经济根本不可行。哈耶克把这种反动观点发挥到了极致,他在《科学的反革命——理性滥用之研究》一书中大肆神化经济学规律的复杂性,批判所谓“科学万能主义”,认为社会制度不可能进行理性设计。这些对于计划经济的指责当然掩盖了哪个阶级专政的这个根本问题,但是就经济规律复杂性问题本身,也完全不是如这些资产阶级自由派所说那样不可驾驭的。只要发动群众对于生产、流通、分配中的每一个细节进行广泛的实践和研究,再复杂的经济规律也能搞清楚。 社会的经济、政治、文化本来就只是人与人之间特定关系的体现,一旦阶级消亡,整个社会形成自由人的联合体,那么他们要改变这些社会内容就如同一个人移动他的肢体一样简单,社会效率也自然比以前的一切社会高得多。

“共产主义社会的生产力十分发达”,我们平常讲到这句话时往往只有一个抽象的概念。到底什么是共产主义式的生产力?由上面的描述我们便可见一斑了。社会主义科技的发展并不在于基本粒子、黑洞等等经院研究又搞出了怎样神乎其神的理论,这些领域的规律只是世界上无限的物质规律中微不足道的一部分,在贴近生产实际的领域有待发掘的物质规律多得是,驾驭物质规律的无限性的能力才是生产力繁荣的真正表现,而资本主义的生产力对这个问题是毫无涉及的。 在资产阶级的科幻作品中,作家们总是在基本粒子、黑洞这些方面去想象“发达的科技”,《三体》中的“智子”“水滴”“曲率引擎”便是这种科学观的典型代表,可见这些作品不仅在政治上是反动的,在科学观上也是形而上学的。这些不同方面的反动性当然是和作者阶级上的反动性一脉相承的。这些作品总是传达出“人在宇宙面前的渺小”这一观念,实际上,不是人在宇宙面前渺小,而是宇宙在人面前渺小。 毛主席说:“世间一切事物中,人是第一个可宝贵的。在共产党领导下,只要有了人,什么人间奇迹也可以造出来。”(《唯心历史观的破产》)在群众的科研力量触及自然界“复杂性”的神经以后,哪怕像生物体这样的复杂机器也能由人随意设计制造,并且整个社会也将打造成这样复杂而精巧的机器,如有必要,基本粒子、黑洞也不过是这个机器中为人服务的零件的罢了。那个时候,随着主客观趋于统一,不仅社会发展的必然王国将会终结,而且自然界的必然王国也将被不断缩小,马克思在《资本论 第三卷》中描述了这一高级设想:

事实上,自由王国只是在由必需和外在目的规定要做的劳动终止的地方才开始;因而按照事物的本性来说,它存在于真正物质生产领域的彼岸。象野蛮人为了满足自己的需要,为了维持和再生产自己的生命,必须与自然进行斗争一样,文明人也必须这样做。……这个领域内的自由只能是:社会化的人,联合起来的生产者,将合理地调节他们和自然之间的物质变换,把它置于他们的共同控制之下,而不让它作为盲目的力量来统治自己;靠消耗最小的力量,在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换。但是不管怎样,这个领域始终是一个必然王国。在这个必然王国的彼岸,作为目的本身的人类能力的发展,真正的自由王国,就开始了。 (《资本论 第三卷》)