广告 ☭ 马列毛主义与革命左翼大群 ☭ 上电报大群找真同志与真战友

https://t.me/longlivemarxleninmaoist

加井冈山机器人 Chingkang(@maoistQAIIbot) 为电报(纸飞机)好友,可获得大群发言权

编者按

1.机会主义分子的策略就是没有策略,他们的“行动”与其说是行动不如说是赶时髦。情绪压倒了责任心,毫无长久计划的三分钟革命。像一只空桶在路上铛铛作响,但是没有分量。

2.数量庞大的工人阶级之所以能被数量稀少的资产阶级所统治,根本上是因为资产阶级掌握了国家机器,是有组织的资产阶级,依靠这种组织也就能镇压源源不断的工人运动。为了对抗资产阶级,无产阶级首先也必须建立紧密而坚韧的组织,依靠这种组织,依靠无产阶级集体而非个人的力量来对抗整个资产阶级。

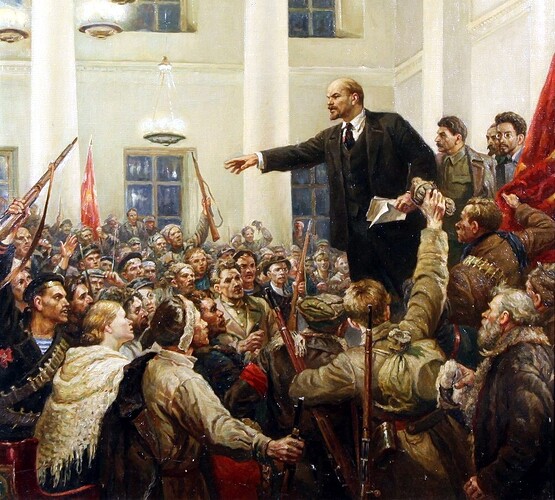

正如列宁同志所说:“马克思主义在理论上的胜利,逼得它的敌人装扮成马克思主义者,历史的辩证法就是如此。”(《马克思学说的历史命运》)在左倾盲动派的冲塔路线被马列毛主义者彻底批倒批臭以后,“融工”二字在赵国的一切革命派和自称“革命派”中树立起了权威,于是机会主义者也就不得不举起“融工”的大旗了。然而,同一切其他修正主义者一样,这些赶“融工时髦”的机会主义者也一定要对正确的融工路线进行篡改,他们把“系统化地、有组织的融工”中的定语扔掉,不去通过列宁的政治报路线搭建工业化的革命组织,待在手工业方式的泥潭里,还要在泥潭里高呼:“看啊!我们才是最‘实践’的!” 因为手工业化的作业方式,这些融工小组必定要么走向覆灭,要么走上工联主义或者改良主义的道路。过去若干年里,无数融工小组的销声匿迹已经为我们提供了活生生的教训。但是,因为缺乏组织生活,这些机会主义融工路线的追随者始终摆脱不了脑中的小资产阶级思想,也就势必无法正视手工业方式为他们的“实践”所带来的灾难,于是就一遍又一遍地重蹈覆辙。 最近东风组织发布的《东风组织融工实践记叙》一文就又为我们提供了这样一个反面教材。我们姑且不去怀疑此文的真实性,我们就文章内容来看看手工业化的融工小组是多么脆弱的。

在这份《东风组织融工实践记叙》中,该组织最开始聚集了X名成员于甲市准备开启他们的“大业”,然而很快,一成员被在宾馆例行公事查房的警察吓到,与组织断绝了关系,一成员谈小资恋爱去了,与组织脱离关系,一成员推测由于心理和思想双重原因脱离组织,最终参与融工工作的只有A、B两人。然而在一轮融工结束后,A、B两人中的B也因为难以坚持而退出,只剩下A在甲市搞“一人革命”。东风组织的成员们(如果还称得上“们”的话)难道不觉得这很可笑吗?组织的松散程度、协作能力差到了极点,革命事业完全没有稳定性可言。从文中能看出,该组织派遣去搞融工的这些成员,在此前从来没有进行过系统的组织协作工作的训练,更谈不上组织纪律建设,于是在革命工作对他们提出协作的要求时就无从应对。列宁同志说:“这里需要有铁一般的纪律,铁一般的组织,否则,我们不仅支持不了两年多,甚至连两个月也支持不了。”(《在俄共(布)第九次代表大会上的讲话》)东风组织的先生们身体力行验证了列宁同志的“否则”。

在融工当中,团队作业是十分重要的,仅仅是A、B两人完全发挥不了这样的作用。凡是有一定生活经验的左翼和泛左翼人士都知道,仅凭借个人的力量向周围的人宣传是十分困难且没有保障不了成效的,哪怕宣传对象和自己十分亲近。而团队作业则不同,例如,在工厂中确定了一个可以发展的工友后,融工小组的各个成员对他进行“轮番轰炸”,因为工友不知道我们是预先串联的,因而就在工友周围营造出了马列毛主义的舆论氛围,此时工友的思想很容易就走上马列毛主义的轨道了。 如果没有系统性的组织,那么这种团队作业就不可能得到保证;而如果没有团队作业,仅靠个人来输出观点,就和大多数键政人同周边人吹水的行为没有什么本质的区别,只是换个地方吹水罢了。

因为手工业化的作业方式,组织的抗风险能力也就自然很弱。 如文中所说,该组织的革命路线不得不适应于个别成员的退出,这样来说,革命根本没有什么策略可言,因为“没有一个在任何环境和任何时期都善于进行政治斗争的坚强的组织,就谈不到什么系统的、具有坚定原则的和坚持不懈地执行的行动计划,而只有这样的计划才配称为策略。”(《从何着手?》)当然,我们不可能保证组织内一个环节都绝不掉链子,但是我们应当保证任何一个环节掉链子后,都能立即用别的零件把这个环节替换掉,以保证整个作业线正常运转。我们知道,工业化的直接优势就是能够保证“品控”,工业化的革命组织就是能够稳定地生产出革命成果。正如列宁所说:“最迫切的实际任务是要建立一个能使政治斗争具有力量、具有稳定性和继承性的革命家组织。……任何革命运动,如果没有一种稳定的和能够保持继承性的领导者组织,就不能持久。”(《怎么办?》)“需要做各种各样工作的人,革命者在革命活动中的分工愈严格,他们对秘密活动的方法和隐蔽的方式考虑得愈周密,他们愈是忘我地埋头于一种细小的、不显著的和局部性的工作,总的事业就愈可靠,宪兵和奸细就愈难发现革命者。”(《俄国社会民主党人的任务》)

同时,手工业方式也必然导致路线上左右摇摆,进而背叛革命。 例如,从《东风组织融工实践记叙》中的“融工日志”来看,该组织成员根本没有长期扎根在工厂中的打算,只是作为工厂中的过客。这种融工和佳士运动领导者们的左倾盲动路线有什么区别呢?要知道,佳士运动的领导者们也是和工人提前接触了一段时间的,但是他们对于工厂来说终究只是外来者,他们没有把他们转化为工厂的一部分。因为没有扎实的前期工作,在斗争当中就不可能有充分的准备,因而在工厂中发起斗争时就总是左倾盲动的;而如果没有充分的准备,在斗争中就必然畏手畏脚,一开始哪怕设立了宏伟的政治斗争计划,但是在斗争中不得不降格为经济斗争、改良主义,这就导致了右倾保守。左倾和右倾是一体两面,本质上都是组织的脆弱性导致的。同时,手工业小组的实践路线又必然带有主观性,今日小组的领导人甲主张A路线,小组就走A路线,明日换了领导人乙主张B路线,小组就走B路线。再加上因为不可能广泛地开展路线斗争,不可能对组织进行清洗(要进行清洗就把整个组织都清洗没了),所以组织的一切微小的路线错误都会被不断放大 。在开始革命工作前,大家本还可能是满腔热血的“马列毛主义者”,但是一轮工作下来,就全部被加工为了机会主义者了。

在《东风组织融工实践记叙》中,作者也不只一次提到了组织建设的缺乏,但是,作者显然没有将其提到路线是否正确的高度来认识,否则他们的工作重点就不会再是这种原地踏步式的融工,而是去通过列宁的政治报计划搭建革命组织的脚手架了。 列宁主义同其他一切机会主义的主要区别,就是是否把组织建设当作革命的首要任务。只有建立了一支在一切条件下都能挺住的坚强组织,才能使群众感到它是靠得住的,才能使群众主动地去向组织倾诉遇到的困难以及向组织寻求帮助,正如列宁同志所说:“为了做到这一切,就需要有经过考验的革命家的坚强组织。在有了这种组织的情况下,这种组织愈秘密,人们对党的力量的信心就会愈坚定,愈普遍。”(《怎么办?》)。著名经济主义者马尔丁诺夫在他的回忆录中讲到了他与列宁的主要分歧:

我同列宁谈到了纲领,谈到了党的政治任务,谈到了政治策略,我们好像没有任何意见分歧。可是谈话结束时,列宁向我提出一个问题:“那您是怎样看待我的组织计划呢?”当时我马上激动起来:“在这一点上我根本不同意您的意见。我看您的组织计划好像是在建立马其顿人的武装游击队。您建议在党内实行某种军事纪律,但这样的事,不论是在我们俄国还是在西欧,社会民主党人从来没有见到过。”弗拉基米尔·伊里奇眯缝着眼,笑眯眯地回答说:“您只是在这一点上同我不一致,而这一点正是问题的全部实质,这就是说,您我之间再没有什么好谈的了。”我们于是分道扬镳……好多年。(亚·马尔丁诺夫《伟大的无产阶级领袖》)

手工业化的“革命家”们之所以在一次又一次的教训后仍然不敢正视组织建设的重要性,是因为脑中的小资产阶级思想没有被清除出去;而之所以脑中的小资产阶级思想无法被彻底清除,根本上仍然是因为没有组织实践、没有组织生活,这样就没有马列毛主义的物质基础。 我们不要求没有接受过革命训练的左翼知识分子一上来就有正确的路线认识,但是如果不进行系统的组织实践,其脑中的错误认识就不可能消除,反而会被放大。

现实的一切教训证明了列宁的思想完全是正确的——通过办政治报来搭建工业化革命组织的脚手架完全是必要的,并且也正是当前革命的主要任务。 办政治报不仅是起到政治揭露、组织宣传的作用(当然这也很重要,而机会主义融工小组对此也是一窍不通的,他们在文中所描述的宣传方式与泥潭派的读书会无异),更重要的是统一组织内成员的思想,锻炼组织成员的分工协作能力,以便为其他任何革命行动做准备。政治报的代办员们通过写文章,就能暴露自己的思想,从而使错误的思想及时得到纠正。同时,办这种报纸对组织成员提出分工协作的要求,搭建起工业化的革命分工作业线。正如列宁同志所说:

另一个比喻:“报纸不仅是集体的宣传员和集体的鼓动员,而且是集体的组织者。 就后一点来说,可以把报纸比作脚手架,它搭在施工的建筑物周围,显示出建筑物的轮廓,便于各个建筑工人之间的来往,有助于他们分配工作和观察有组织的劳动所获得的总成绩。”这岂不像文人,即脱离实际工作的人在夸大自己的作用吗?脚手架对于住房本身并不需要,它是用次木料搭起来的,使用的时间不长,只要建筑物大体完成,就会扔到炉子里去烧掉。至于革命组织的建筑问题,那么经验证明,有时候即使没有脚手架,也能够把它建筑成功,70年代的情况就是一个证明。但是现在,我们没有脚手架就根本不能建造我们所需要的房屋。(《怎么办?》)

机会主义者认为列宁这种有条理地组织起来的军队所从事的是一种使它脱离群众的工作,而列宁恰恰指责机会主义者无法理解“磨刀不误砍柴工”。机会主义者在《组织融工实践记叙》中为自己蹩脚地辩护道:“在实干家们前进的道路上永远充满意外。”而列宁却说:“我们应当走自己的路,坚持不懈地进行自己的有系统的工作。我们愈是不指靠偶然性,我们就愈不会由于任何‘历史性的转变’而手足无措。”(《从何着手?》)保证能对一切“意外”进行成熟应对的关键就是工业化的革命组织,它的成员遍布社会的各个方面,有精细的分工:

革命工作的分工是十分繁杂的。需要有公开的鼓动员,他们善于向工人宣传,但是又不致因此受到法院的审判;他们要善于只说出甲的意思,使别的人说出乙和丙的意思。需要有散发书刊和传单的人。需要有工人小组的组织者。需要有散在各个工厂而能提供厂内各种情况的通讯员。需要有监视奸细和挑拨者的人。需要有设置秘密住所的人。需要有传递书刊、指示和进行各种联络的人。需要有筹集款项的人。需要在知识界和官吏中间有一批同工人、工厂生活和当局(警察、工厂视察机关等等)有接触的代办员。需要有同俄国和国外各城市进行联络的人。需要有能用各种方法翻印各种书刊的人。需要有保管书刊和其他物品的人,等等,等等。(《怎么办?》)

当这样的工业化的革命组织搭建起来后,再系统地派组织的成员到全国各工业中心、各核心产业的工厂中去融工,融工的同志长期扎根在工厂里,以普通工人面目活动在工友身边,他们通过秘密组织搭建起地下熟人网络,使工人们串联起来。 平时通过每一细小的斗争把工友们团结起来、锻炼起来,并且使他们看到这一地下熟人网络是他们坚实的靠山。一旦工人们看到了这种坚实的组织力量,哪怕平时看起来最温顺的工人也可能斗争起来。同时,通过政治揭露、建立工人小组等等方式系统地进行政治灌输工作。在这些党群组织成熟起来后,革命的爆发也就势如破竹了,彼时再有计划地发起城市暴动,占领核心产业和机要部门,进一步地建立起根据地。这就是社会主义革命的大致流程。 可见,在正确的路线下,革命完全是看得见的。

刚左转的同志因为没有革命实践的现实而感到空虚,因而很容易被那些看似“很实践”的事迹所迷惑。实际上,这些同志感到空虚的根源是没有组织生活,没有参与组织工作,正如列宁同志所说:“分散状态压制着人们。”(《怎么办?》) 因为这些同志往往没有认识到自己的这一要害,而对于那些看似“很实践”的路线,却又发现无从着手,在操作中感到无力感(因为没有看到真正坚实的革命力量——组织力量),于是,机会主义者所炮制出来的那些“实践雄文”就成为了可望不可即的精神寄托,成为了泛左翼们的奶头乐。 实际上,真正工业化的革命组织对组织同志的要求和培养总是循序渐进的,它只需要新同志去从事一些最简单的组织工作,最重要的是使新同志培养起组织协作能力,加入到组织生活中来,从而为马列毛主义的思想观念奠定坚实的基础。在机会主义者那里,“融工”被去掉了革命的内核,成为了圈粉的工具,成为了转移矛盾的手段。但是现实的发展规律并不会成为他们的粉丝,手工业化无论如何也是一条绝路。 或许,机会主义者们从来不需要考虑组织的未来,他们只用考虑他们的“浪漫主义”怎样被写进历史书才是最能引人同情的,但是工人与一切马列毛主义同志需要的不是后来者的安慰,而是踏踏实实地走向革命的成功。