广告☭马列毛主义与革命左翼大群☭上电报大群找真同志与真战友

https://t.me/longlivemarxleninmaoist

加井冈山机器人 Chingkang(@maoistQAIIbot) 为电报(纸飞机)好友,可获得大

群发言权

编者按:

**1.**文章很详实地引入,介绍了戈达尔和他的文艺作品。当下很多人喜欢把上世纪的六七十年代或其它时期回忆为“黄金时期”,这与上个世纪国际共运对资本主义的斗争是息息相关的。上个世纪不彻底,问题很多的共产主义运动尚且为后世留下了一大批优秀的文艺作品和文艺创作者,这个世纪的共产主义运动的兴起必然也将带来更优秀更进步更具革命性的新作品。

**2.**文章选择的体裁形式很新颖,描写也非常细致入微。但是作为一篇时评来讲,政治揭露和分析的部分不足,对文艺作品的分析,最重要的是对其进行路线定性,哪些批判,哪些值得肯定。期待作者第二期的作品,相信会有所改进。

![]() 社会主义文艺案例分享分析 第一期

社会主义文艺案例分享分析 第一期

![]() 戈达尔 《中国姑娘》 1967 第一部分——戈达尔的艺术生涯和艺术创作的特点

戈达尔 《中国姑娘》 1967 第一部分——戈达尔的艺术生涯和艺术创作的特点

上图:戈达尔“标准像”

编者:编者有意图开展一项对上世纪法国左翼电影艺术家 让-吕克·戈达尔的介绍和研究,主要的例子会是近两年比较火热的《中国姑娘》,目的在于结合热点来重温戈达尔的革命文艺实践。

戈达尔生于1930年12月3日,2022年9月13日通过协助自杀离世。戈达尔在世界电影史上的影响不可磨灭,他所发展的“社会主义电影”也是社会主义文艺的优秀案例,与样板戏相比,戈达尔的“社会主义电影”缺少组织性以及社会主义革命建设实践的源泉,最后招致失败,只能转向电影艺术理论的研究。《中国姑娘》这部电影是1967年戈达尔拍摄的,反映当时法国青年政治意识和精神生活状况的影片,其中运用了大量的新中国的、国际共运的、毛主义的意象,也包含着戈达尔本人的社会主义意识形态,是戈达尔进入社会主义电影创作时期的第三部作品。此影片在2022年左右热度再起,在中文互联网上讨论和传播的情况超越了以往20年的总和。

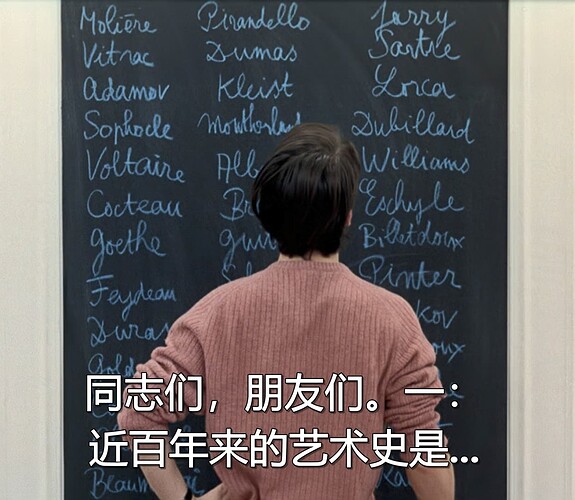

上图:《中国姑娘》片段

因此,这期文章将被分为五部分:1、戈达尔的艺术生涯;2、戈达尔的社会主义电影;3、《中国姑娘》介绍;4、有关《中国姑娘》的评论;5、《中国姑娘》再传播的意义和对社会主义文艺的启示。目前都未完成,需要时间连载。

戈达尔实现了电影艺术的革命,并创作了革命的电影艺术;电影艺术因他分为“戈达尔之前之后”,而要认识戈达尔这位艺术大师,必不可少的是了解他早年经历和艺术特点。然而笔者专业并非电影,更难把握的是戈达尔生平和传记的丰富。在查询大量资料后,发现目前任教于厦门大学电影学院的 张艾弓 ,对戈达尔的研究是中文互联网上有公开的最好的。

附,张艾弓简历(作者张艾弓,又名张爱功(据厦门大学网站显示),95年毕业于山东大学哲学系,98年完成厦门大学中文系文艺学硕士学业,任职河南省电视台新闻评论部,02年进入中央电视台总编室任研究员,2005年毕业于法国巴黎第八大学电影系舞台暨表演专业,获硕士学位;2011年毕业于法国巴黎第八大学电影系电影暨视听艺术专业,获博士学位,2011年9月-2022年2月,厦门大学人文学院中文系任教;2022年3月至今,厦门大学电影学院任教)。

因为张艾弓有着长期在法国留学的经历,使得他对史料、原作的理解有着很大优势。且随着他从青年到中年时期多次对戈达尔的研究,他对戈达尔的认识非常全面,包括艺术的、技法的、政治的、革命的——不同于其它中文研究者对戈达尔的概括,总是强调戈达尔的艺术超过意识形态,甚至还有“打女拳”的硕士生的评论认为戈达尔的革命创作完全是“一时冲动”(其文章的内容,类比下来简直就是把鲁迅写的《纪念刘和珍君》里揭露政治的内容,说成是鲁迅写“女拳”写跑题了)。同时,对比笔者所阅览的英文版戈达尔传记,张艾弓的概述也是非常详实,充满关键点的。另外,目前在中文互联网上,除去学术界的论文之外,对戈达尔有较好介绍的也就是电影考研之类的买课的东西,在这一点上,戈达尔在特色的文化下,不可不称之为“文化荒漠”了。

在个人能力实在过于有限的情况下,如果自己编写戈达尔的介绍实际上和抄一遍没有太大区别。因此笔者决定转载一篇张艾弓对戈达尔的概括性文章,并进行标记和解读,目的是为了向读者提供一个较为良好的基础认识,其实文中的术语“黑话”并不复杂,“哲学就是不说人话”读者也不需要全部理解,只凭借此文了解戈达尔经历即可。另,编者对张艾弓的为人品行和经历并不了解,仅将其作品作为学习资料。

标注的形式包括三种:一是对原文中,包含关键概念的句子进行加粗; 二是对原文中,不符合马列毛主义的或者有问题的部分进行斜体;三是在段落前,设置“编者”,简单概括段落内容,字体为斜体加粗。

文章转载:当代电影2023年第一期《现实政治·文化政治·电影政治 ——略论让-吕克·戈达尔的政治表达及其策略》

张艾弓

编者:当代艺术的任何门类都不可避免地卷入了资本市场,同时也就是政治的产物反映着政治。张在这里引言,把戈达尔的政治意识提上台面,在目前知识分子群体整体的讲求“学术纯粹性”的背景下,这样做是符合唯物主义的精神的。然而,张更强调“政治”的“策略性”,这在学术理论上是完善的,但毕竟不是我们毛主义者讲求的政治揭露,也从此可以看出他并无意阐发戈达尔的革命文艺实践的政治意义。

提要:纵观戈达尔的一生乃至整个创作生涯,政治始终是一个贯穿如一的主题。戈达尔所面对和处理的政治有着多重的面向:面向现实政治(Real Politics),日常的、具身的、行动的政治;在政治电影(Political cinema)意涵上将电影作为传达媒介的表达的政治;站在文化政治(Cultural politics)、电影政治(Cinematic politics)的立场上,自电影机体内部探索其表达方式的政治。自行为、作品和形式三条路径,切入戈达尔的政治意识的生成、政治立场的表达及其表达形式的探索,以此来作为理解和诠释戈达尔及其作品的一个视角。特别是最后一 条路径,它将是戈达尔成其为戈达尔的重要展开场域。

政治(Politique)在法语中,并不仅仅完全指向关涉社会、人群与大众的现实政治,它还有一重涵义是主体选择意义上的策略、谋划和立场,法国“新浪潮”电影的理论根基之一的作者策略(Politique des Auteurs),显然隶属后者范畴。 众所周知,电影史中载入的戈达尔是以一个永不疲惫的电影语言与形式的革新者、离经叛道者的面目出现的,他为电影艺术带来了新的语法规则、新的样貌。戈达尔炼金术般在作品中搬出令人眼花缭乱的越轴、跳接、拼贴(Collage)、嵌套(Abyme)、挪用 (Détourenement)、引用(Citation)等诸多风格化技法,搭建出一个隶属于戈达尔个人的电影世界。假如我们承认戈达尔倾其一生搭建起来的电影世界是系统的,自成体系的,那这个世界首先是一个意义的迷宫,多义、暧昧、繁复,进入便很难找到出口。尝试从外围切入,观察、探视戈达尔在其作品中寄寓的作者策略、现实政治立场及其表达,将是一条值得探索的研究路径。作者策略与现实政治立场的混合,便是戈达尔最富盛名的一个主张:“不要做政治电影,而是要策略性地做政治电影。”(Ne pas faire de films politiques mais faire politiquement des films politiques.) 戈达尔不是一个政治人物,在政治领域也谈不上拥有天分。但他绝对称得上是一位敏锐的现实政治观察家,让各种政治光谱在他的摄影机前、作品中获得清晰的显影、定形。他的政治意识觉醒之途是清晰可见的,与他的电影生涯保持同步,阿尔及利亚独立战争、“朗格卢瓦事件”、《远离越南》、“1968五月风暴”“电影传单”“吉加·维尔托夫小组”、巴勒斯坦解放事业、 “反犹”纷争、波黑战争等等,它们一一投射在作品中。 这是非常珍贵的一点,我们可以通过其作品,观测到其政治意识的成长、觉醒与隐逸的全过程。从这个意义上说,戈达尔全部的作品都是自传性的。

编者:下面一大段,从戈达尔逝世后的评论说起,谈到戈达尔和左翼团体的关系,即当时和现在的法国左翼都将他作为文艺界的标杆人物;另一点是比较重要的,详细说明了戈达尔的资产阶级出身、少年时期的偷盗习惯,并作出了合理的延伸,认为戈达尔的偷盗是反抗和叛逆精神的表现。

一、 行为(Acts)

2022年 9月 13日,戈达尔与世长辞。全球媒体率先发出报道的是法国左翼大报《解放报》(Libération),这份脱胎于 20世纪70年代初期毛派 (原注释:毛派(Maoïste),这里专指在自 20世纪 60年代中期开始到 70年代中后期,在法国出现的信奉毛泽东思想的政治团体与组织。为与苏共进行区分,毛派政党及团体往往在组织名称后标注“马列主义”(marxistes-léniniste)字样。1968年法国“五月风暴”爆发后,法国的毛派组织雨后春笋般出现,最具代表性的是两个派别:一个是与中国保持密切联系的“法国马列主义共产党”(Le Parti communiste marxiste-léniniste de France,PCMLF),另外一个就是在知识界保持强大影响力的自发性政治组织“无产阶级左派”(Gauche prolétarienne,GP),后者往往因为自发、盲动和“小资产阶级习气”而受到前者的激烈批评,后者的官方喉舌是《人民事业报》(La Cause du peuple)。) 喉舌报纸《人民事业报》(La Cause du peuple)的媒体,一直对戈达尔及其作品保持着异乎寻常的关注和支持。第二日, 另一份法国左翼大报《人道报》(L’Humanité)推出 包括封面全版的六大版专题报道《戈达尔革命:1930— 2022》(Révolution Godard),由批评家让-皮埃尔·雷奥纳蒂尼(Jean-Pierre Léonardini)执笔的社论《一位颠覆天才》(Un génie subversif)起首提及一桩旧事: “1965年 9月 9日阿拉贡(Louis Aragon)在《法兰西文学》(Les Lettres françaises)刊物头条以富有韵脚的 题目《艺术是什么?让-吕克·戈达尔》(Qu’est-ce que l’art, Jean-Luc Godard?)撰写文章,评论影片《狂人皮埃罗》(Pierrot le Fou)。”文中提及的作 者就是著名的超现实主义作家路易·阿拉贡,其时他正在帮法国共产党(PCF)机关报《人道报》主编文学刊物《法兰西文学》。从历史到当下,可见戈达尔与无论传统左翼力量还是激进左翼力量都存在着丝丝缕缕的渊源和牵连。阿拉贡在文章中少见地不吝溢美之词给予戈达尔和《狂人皮埃罗》高度评价,称影片有一种“非凡的” (surhumaine)、“高尚的”(sublime)美感,更把戈达尔比作电影界的毕加索(后世评论家经常将二人拿来 比照,相信阿拉贡是第一人)。他说:“戈达尔不满足 于如实表现眼前的世界,比如影片开始在上流社会的晚会上,眼前的画面突然变成了单调的红或者蓝,这可能会让一些批评家感到恼火。你的第一印象是什么呢?整个巴黎感觉被盯上了!戈达尔拒绝在晚会的场 景使用色彩,但是他又没有回到黑白色,喻示着他对贝尔蒙多即将迈入的这个世界的思考以及对技术表现 手段的考量。”显然,阿拉贡从戈达尔的这部作品中看到了反布尔乔亚(Anti-bourgeois)的主题,以及配合这一主题在形式上的大胆试验。

无独有偶,少年时代的戈达尔在文学以及政治思想方面的启蒙,确实有来自于阿拉贡作品的影响。1941年,纳粹德国侵入法国,戈达尔随全家避祸瑞士, 并进入到当地初中读书。“一天,学校的法语老师生病,一位同样是战争难民的法国老师前来代课。他跟 大家说:‘我不知道你们在做什么,你们来自哪里,我给你们读一些此刻在法国写的东西。’他给我们读了 艾吕雅(Eluard)的《自由》(Liberté)和阿拉贡诗集《心碎》 (Crève-cœur)中的作品。 我现在都记得很清楚:十二音节体的格律和韵脚都被弃之不用了,这让我有一个大发现,那就是这些反抗者是通过语言在反抗。”事实上,戈达尔决不是天生的左派,甚至恰恰相反。他出身于中产阶级家庭,父母是医生,母亲来自 于欧洲最古老、最有影响力的家族之一的莫诺(Monod)家族。 该家族可上溯至中世纪,近五百年来,家族成员遍布欧洲,政界、商界、学界,势力广布。戈达尔的外祖父于连·莫诺(Julien Monod) 是著名的银行家巴黎 -荷兰银行的创始人,同时是著名象征派诗人保尔·瓦雷里(Paul Valéry) 的密友、秘书兼经纪人,家中藏有大量瓦雷里的珍稀版本著作、手稿和书信。 这里,不得不提及戈达尔在顽劣的少年时代养成的一个偷盗的坏习惯,喜欢从家人、亲友那里偷窃钱物,每次数量不大,但是积习难改。 1945年,返回巴黎寄宿在莫诺家族亲戚家读高中的戈达尔,从外祖父的瓦雷里收藏中盗取了一本早年的初版书籍,变卖于祖父家楼下的书店。很不幸,不久外祖父光顾书店时发现了这本扉页上有题赠的赃物,东窗事发,戈达尔被赶回他在瑞士的家。自此,礼被莫诺家族扫地出门。当年晚些时候,一本手绘编撰的小册子《家族圈整体印象》(LeCercle de famille. Ou impressions d ensemble)在戈达尔手中偷偷编撰完成。在小册子的扉页,画着两个蛇身人面的形象,上方引用德国铁血宰相的一句格言:“我并不是天生的窥私者,是这些小爬虫引来我的注意。”第四页一男一女两个形象,他们的面孔掉在地上,旁边标注一句口号:“请摘下面具”(Bas lesmasques)。文中虽未具体点名,但其章节分为“大布尔乔亚协奏曲”(Concertogrand bourgeois)和“小布尔乔亚协奏曲”(Concerto petit bourgeois),其指向性已非常明确,那就是指向整个莫诺家族。与莫诺家族的决裂,也一定程度上意味着与布尔乔亚的决裂。 戈达尔这个顽劣的坏习惯并未因此刹车,1953年在瑞土苏黎世电视台做摄影师的时候,再次因为挪用公款被抓包。这次,警方介人,被关人警局三天三夜。

由医生父亲送入精神病院治疗而逃脱法律追究。戈达尔少年时代养成的坏习惯,估计与父亲当年的严厉有关,他在一次访问中回忆道:“我清楚地记得,当我向父亲要钱的时候,他总是说先告诉我你要钱干什么,我才给你。这是不对的,我想要的就是钱和按照我自己的喜好花掉它的权力。”金钱不是欲望实现的个工具、中介,金钱就是金钱本身,它对于持有人而言是一项神圣的权利,这大约是戈达尔的金钱观和他一度执迷于偷盗的心理动机。

编者:这一段举例引出张认为的“盗猎美学”。这里的“盗猎”不仅是个人习惯上的,更像当代艺术对工业化大生产出的现成品的运用。现成品是佐证艺术家的创作源头来自社会生产生活的例子;当代艺术家用它来讽刺和揭露资本主义的消费主义文化。

这一段提到的“维尔托夫小组”是戈达尔1968 年发起的重要创作组织。维尔托夫这个名字是致敬苏俄纪实电影导演杰尼斯· 阿尔卡基耶维奇· 考夫曼(Denis Arkadievich Kaufman )的艺名。考夫曼为波兰人,生于1896 年1 月2 日,1954 年2 月12 日去世,他的作品多为记录新生的苏联的纪实影片,强调影片的剪辑和如何展现阶级斗争的内涵。

组织的目的在于探索适合革命运动需要的电影形式;组织的组织性很松散,各种左翼的意识形态派别都有;组织实行“集体创作”,即反对资本主义文化市场的逻辑,这一点是来自于无产阶级文化大革命的启示;电影的拍摄资金主要来自戈达尔争取的赞助,创作出的电影绝大多数都不以盈利为目的;小组因为资金问题不得不转向商业电影模式的创作,最终解散。

对于这些顽劣往事,戈达尔日后讳莫如深,但是在其早期作品中却有多次提及。《筋疲力尽》(A boutde souffle,1959)中的主人公毫无负罪感地从密友那里偷取钱物,《法外之徒》(Bande à part,1964)中 三位年轻人伺机盗取钱财的行为,我们无法从法律或者道德的立场去评判,而更应当从模仿好莱坞黑色电影、B级片的角度,从影片人物反社会行为的背后去思考和解读。对于盗取钱物的处理,戈达尔早 年密友、后来的《电影手册》(Cahiers du cinéma)杂志同事和“新浪潮”电影同人雅克·里维特(Jacques Rivette)回忆说,自己的处女作《四对舞》(Quadrille,1950,戈达尔参演)的拍摄经费,是戈达尔从一个舅舅那里窃取的。在金钱使用上,戈达尔颇有罗宾汉绿林好汉的味道。美国著名影评人乔纳森·罗森鲍姆 (Jonathan Rosenbaum)在其深情的悼文中透露,戈达尔曾经匿名支持许多电影人和他们的作品,如斯特劳布夫妇(Jean-Marie Straub,Danièle Huillet) 的《安娜·玛格达列娜·巴赫的纪事》(Chronicle of Anna Magdalena Bach,1967)、让·厄斯塔什(Jean Eustache)的《蓝眼睛的圣诞老人》(Santa Claus Has Blue Eye,1966)。1968年后进入到彻底隐姓埋名的“维尔托夫小组”(Groupe Dziga Vertov,1969— 1972)时期,小组创作的经费来源主要是戈达尔利用曾经名气,从欧洲各国制片公司、电视机构取得经费, 拍摄与合同规定不符的“红色”主题内容。盗取、挪用、 僭越,从一种个人行为到日后作品中大量使用的形式技巧与风格,这里显然存在某种逻辑上的一致性和延续。 这一点,我们稍后会谈到关于“盗猎美学”的问题。

编者:这一段说明了戈达尔的重要转变,尤其是戈达尔在南美的经历。并概括了戈达尔人生的四个阶段,个人的叛逆,认识世界,改造世界,最后是漫长的隐逸。非常重要,且写作得极其简洁明了。

其中提到的“电影传单”,可以用现在的短视频来类比,电影传单的重要性在于它完全纪实地记录下了五月风暴运动的情形,把电影从商业影院中取出,使电影游走在人民运动的中间,成为社会运动当中用于群众进行宣传活动的工具。

戈达尔在少年时代因为家庭缘故滋生的离经叛道、反社会、反布尔乔亚倾向,尚局限于家庭、家族内部的小环境中,他对于外部世界、社会、人群的认知则有一次更设身处地的经历。1950年底,戈达尔在父亲的带领下和妹妹一起,完成了一次美洲之旅。他们从法国瑟堡乘船前往美国纽约,然后从迈阿密经古巴来到牙买加。之后父亲和妹妹先行返回,戈达尔孤身一人展开他的南美探险之旅。戈达尔经巴拿马来到秘鲁,寄居在姑姑家。姑父马克西姆·库克赞斯基(Maxime Kuczynski)是南美著名的热带病专家,德国移民。这位隶属于左翼阵营的人道主义者,为南美印第安人的健康和公共卫生事业做出非常重要的贡献。在秘鲁的几周时间,相信戈达尔从这位亲属身上 看到了一位肩负使命的知识分子,他的社会意义和价值。接着,他来到玻利维亚,寄居在姑姑的朋友肯尼斯·沃森(Kenneth Wasson)家。沃森是一位人类学家、人道主义者,用影像记录南美的的喀喀湖畔印第安人 生活、风俗与生存状况第一人。此时的戈达尔仍然是注册巴黎索邦大学人类学专业的学生,尽管他对电影的兴趣已经超过人类学,但是二者的结合——人类学纪录片,一直是他关注的领域。 在沃森那里,戈达尔看到了电影与基层社会、少数族群、第三世界另外一种连接的可能。 最后一段旅程,戈达尔来到巴西里约 热内卢。在这里,他几乎身无分文,在最贫困的街区 流浪,天天以香蕉为食、夜宿海滩,见识到巨大的贫富差距和真正的贫瘠和饥馑。三个多月的南美之行, 相信收获良多,既见识到极具社会意识和社会责任感、关注少数边缘族群的左翼知识分子,也亲眼见到第三世界、边缘族群的悲惨境况。 个人行为意义上的逆反、乖张,是青少年成长期中的特征,也是戈达尔行为发展、成长的第一阶段。而遭遇挫折之后,经过心理、认知、意识的沉淀、内化,通过向外的对象化转化为相关的艺术创作活动,这是戈达尔行为发展、成长的第二阶段。 这一阶段的探究,将主要在接下来的两个小节通过作品文本分析展开。 而第三阶段,则是一个身体力行、以肉身介入社会、积极行动的阶段。这个阶段大约持续五 年(1968—1972),围绕在 1968“五月风暴”前后。 1967年,尚在筹备拍摄《中国姑娘》(La Chinoise,1967) 的戈达尔通过影片主角扮演者安妮·维亚泽姆斯基(Anne Wiazemsky),深入她正就读的巴黎南岱尔 (Nanterre)大学——“五月风暴”的摇篮和爆心,接触到处在运动爆发前期的青年学生群体和各种汹涌的左翼思潮。同年,受另一位左翼电影人克里斯·马克(Chris Marker)邀请,多次来到处于罢工高潮的法国东部工业小城贝桑松(Besançon)罗迪亚赛塔(Rhodiaceta)工厂,手把手教授工人电影制作技巧,帮助催生法国电 影史乃至世界电影史上的第一个工人电影小组“梅德夫金小组”(Groupe Medvedkine)。这年,戈达尔还参与了马克策划并监制的集锦影片《远离越南》(Loin du Vietnam,1967),表达电影人反对越战的立场。 接下来的 1968年,朗格鲁瓦(Henri Langlois)事件、第21届戛纳国际电影节停办事件,戈达尔冲锋在第一线甚至与防暴警察发生激烈冲突。“五月风暴”期间,他是街头运动的参与者,也是手持摄影机的记录者,拍摄当天拍摄、冲洗并放映的“电影传单”(Cinétract)和“传单影片”(Filmtract)政治宣传短片。“五月风暴” 前夕与之后,戈达尔彻底与主流电影圈中断合作,选择与政治立场上志同道合者组建起“吉加·维尔托夫小组”(Groupe Dziga Vertov,1969—1972),一个“毛派”电影团体。1972年,“革命”退潮,戈达尔携着《万事大吉》(Tout va bien,1972)重返主流电影圈, 但接下来是一个漫长的隐逸期,直到2022年9月13日。 (原注释: 1972年 2月 25日, “无产阶级左派”组织成员皮埃尔·奥维内(Pierre Overney),在巴黎郊区的雷诺汽车厂门前被工厂保安枪杀。3月4日,12万 人参加的葬礼举行,让-保罗·萨特、米歇尔·福柯步行七公里前来表达哀思和愤怒。这次规模庞大的送葬行动可以说是“五月风暴”之后最大规模的一次示威,围绕着是否选择“暴力革命”,阵营内部产生严重分歧,直接导致“五月风暴”落幕的开始。) 这是戈达尔行为发展、成长的第四阶段。逆反-创作-运动-隐逸,从叛逆者到创造力爆发 的创作者,从鼓动者、运动者再到沉思的智者、创作者, 由动荡、激越而归于沉思、隐逸。 从戈达尔92年的行为发展的路向来看,这是一条绵长的抛物线,特别是最后的五十年,简直是一条静静的直线, 与坐标轴平行,化入波澜不惊却心思难测的莱芒湖中。

编者:这一部分主要介绍了戈达尔不同时期不同作品表露出的不同认识。青年时期的无明确政治意识的影评,对苏联电影的好奇;开始导演创作、新浪潮电影运动时期的犯罪片、反战片、纪实片;进入革命时期的激进创作实践和政治意识。戈达尔这一系列的身份转变类似于学生——观察者——革命者。

二、 作品(Works)

1950年,戈达尔在与埃里克·侯麦(Eric Rohmer)、里维特联合创办的影评杂志《电影公报》 (Gazette du Cinéma)九月号上发表了一篇 题为《通向一种政治电影》(Pour un cinéma politique)的署名文章。文中,戈达尔对苏联电影的政治功能与形式风格给予总结,称“伟大的苏联演员以党的名义发声 ,就像爱妙娜(Hermione,拉辛《安德洛玛刻》剧中人物)的渴念、李尔王的疯狂那样。他们的姿态只有在重复 一些基础动作时才会富有意义。 正像克尔凯廓尔的伦理学那样,政治电影总是根植于重复中……苏联演员 通过两种方式演绎他所饰演的人物(他的社会角色):要么圣人,要么英雄。与之对应,苏联电影出现两个主 要潮流:劝谕电影和革命电影,一个静态、一个动态。 ‘前者形式大于内容,后者内容大于形式。(马克思)’” 达尔在文章中援引了数部苏联电影,如爱森斯坦的 《伊凡雷帝》(1944)、阿恩斯塔姆(Lev Arnshtam)的《卓娅》(1944)、格拉西莫夫(Sergei Gerasimov)的《青年近卫军》(1947)等,可见20岁的戈达尔当时的阅片量、视野已是相当的可观和开阔。 但是他在文中屡屡将苏联电影的政治性与纳粹电影的宣传性放在一起讨论,特别是形式上的对照和比较,又明显可以看出此时的戈达尔对于电影的政治表达开始产生莫大的兴致,但是尚未有预设的政治立场和观点。

戈达尔与他《电影公报》《电影手册》的伙伴们在 20世纪 50年代末投身的“新浪潮”,除了形式上肆无忌惮的创新,还有一个相当具有区分度的方面,那就是他对于社会、政治话题和问题的敏感和处理。《精疲力尽》的创作灵感来自于真实的社会新闻事件,主人公的身份是窃贼和罪犯,影片完成后被分级为只能针对 18岁以上成年人。片中的主人公与他的恋人 在巴黎香榭丽舍大街闲逛时,似乎无意地撞上一场 有意安排的国宾车队仪式。将无名小人物与宏大场 面相嫁接,这无疑是戈达尔颇具匠心的一个安排,形成一个意义的跌宕、落差。稍后的《小兵》(Le Petit Soldat,1960)则更进一步赋予片中人物以政治身 份,一个反战的逃兵,遭遇到阿尔及利亚独立战争 双方的折磨,反殖民的“民族解放阵线”(Front de libération nationale, FLN)和极右翼“秘密军事组织” (Organisation Armée Secrète,OAS)均是以负面形 象登场。影片完成后被禁三年,直到法国承认阿尔及 利亚独立后方才解禁。在这部影片中,戈达尔将普普通通的小人物与战争、政治、政党组织对立起来,暗含着一种站在个体立场控诉群体政治的政治观。接下来的《随心所欲》(Vivre sa vie,1962),似乎发挥了 戈达尔在索邦大学的人类学专长,以社会实录、社会 调查的方式深入展示一位陷入经济问题的外省女孩被迫选择卖淫的过程。 “五月风暴”之前“新浪潮”时期 的戈达尔作品,大体上隶属于上述三种类型, 比如 类似于《精疲力尽》的 “黑色”犯罪片 ,还有《法外之 徒》(Bande à part,1964)、《阿尔伐城》(Alphaville,1965)、《狂人皮埃罗》。类似于《小兵》“反战”等的政治题材影片 ,则还有《卡宾枪手》(Les Carabiniers, 1962)、 《美国制造》(Made in USA,1966)、 《中国姑娘》。 类似于《随心所欲》样式的社会调查题材影片,比如 《已婚妇人》(Une femme mariée,1964)、《男性 /女性》(Masculin féminin,1965)、 《我略知她一二》(Deux ou trois choses que je sais d’elle,1966)。“新浪潮” 时期的戈达尔作品,可以看到阿尔及利亚战争、越南战争、冷战等战争问题,犯罪、贫富差距、卖淫、通奸、 堕胎等社会政治问题,投射在人物身上的一道道阴影。 尽管两性关系、儿女私情仍是故事内核,但是已经跳脱出法国“新浪潮”电影在情感领域的狭窄表现,带有戈达尔个人鲜明的主题选择倾向。 尤其值得提及的是 1967年的《中国姑娘》,以一群青年男女在中产阶级的高尚社区谈论革命、酝酿革命的形式,提前一年预告了“五月风暴”发生的必然和结局。 在戈达尔的作品中,特别有意识地提供一个鲜明的社会政治背景或者直接提出社会政治议题,然而在表达上的一个非常突出的特征就是从来拒绝明晰的、带有明确指向性的表达,与此同时又热衷于表达, 籍影片角色之口、借大量的(文字的,图像的,影像的) 援引,形成一种“饶舌”(bavard)的风格。因此,我们既可以说戈达尔的电影作品是拒绝表达的,又可以说是过度表达的。 这样,作为分析文本的作品,就构筑为一座座意义的迷宫,令人费解,又令人兴趣盎然, 试图为这些意义的迷宫标注方位、指明出口。“戈达尔拍摄《小兵》时,针对阿尔及利亚战争这个政治话题, 他选择非政治化处理。当人们看到一个亲‘民族解放阵线’的成员酷刑虐待主人公,所有人都提出异议。‘民族解放阵线’将其看作是一部右翼影片,而右翼的‘秘 密军事组织’则认为它是反战影片。” 同样的情况 也发生在《中国姑娘》,影片中通过人物代言展示了不同左翼派别(亲苏法共、毛派、托派、无政府主义者等)的政治立场和选择,以及他们各自的结局,但是影片 遭到所有政治派别的一致批判和拒绝。 即使“五月风暴”后选择毛派进入激进主义的“维尔托夫小组”时期, 论争、辩论充斥的对话体依然在《东风》(Vent d’est,1969)、《真理报》(Pravda,1969)影片中主导着表达。值得一提的是“维尔托夫小组”获得“巴勒斯坦解放组 织”支持,1970年前往中东拟拍摄一部片名定为《直至胜利》(Jusqu’à la victoire)的支持“巴解组织” 的影片,但是影片及至小组解散也未制作出来。直至 1976年,戈达尔与安娜-玛丽·密耶维尔(Anne-Marie Miéville)、让-皮埃尔·戈兰(Jean-Pierre Gorin)三人联合,在原先素材基础上加入一个法国家庭的生活场景,将遥远的中东战场与静谧的法国家庭生活对照起来,形成对话体,组合成新片《此处,彼岸》(Ici et ailleurs,1976)。 戈达尔的社会政治类题材作品往往是一片众声喧哗,在一种交锋与论辩中生成意义,拒绝选边、拒绝标明立场,永远寻找对话者和参照物,将自己放置在“斜杠”(slash)的位置,保持一个相对超脱、中立、客观的观察者和思考者的角色。 作为布尔乔亚家庭的叛逆者,戈达尔在某一个时期选择投身社会运动、确立政党立场,抛弃此前在 “新浪潮”时期赢取的所有声名,选择隐姓埋名、投身集体创作,在“维尔托夫小组”内虚心向年轻人学习、请教。 但是,戈达尔始终未放弃作为艺术家的自主性,哪怕被更激进的“情境主义国际”(Internationale situationniste)者称为“戈达尔,最混蛋的亲中瑞士人” (Godard, le plus con des Suisses pro-Chinois)。

编者:这一段提到五月风暴后法国电影审查的商业化,这一点的原因在于,五月风暴的哲学文化在没有统一组织、政权基础下,冲击保守旧制度,不仅没有实现自由,反而让更蛊惑人心、消解斗争的商业逻辑上了文化产业的台。

第二点是戈达尔离开革命阶段后进入隐逸阶段的状态,即转向对政治和文化历史的探索,并关注同时期的地缘政治。另一点是强调戈达尔隐逸时期的“秘而不宣”,戈达尔不明确指出问题的解决方法,不同于他革命时期的创作实践,那样极力地去激发观众独立思考建立政治意识。但这同时也是他为艺术界留下的亟待解决的反问,将鞭挞着后来的进步的创作者去反思他的经验。

戈达尔追求的自主性,不但体现在对电影内在思考的自主性(将在下一节谈到),而且体现在电影的生产与组织上的自主性。 “五月风暴”后,法国电影审查制度改革,出现的一个新变化是强势的商业体系取代国家的电影审查制度,成为电影人新的对手。 电影工业所建立的商业体系,所形成的主流电影圈,是一个生产系统,联系着资本投资、拍摄、制作、宣传、发行、放映各个环节。戈达尔与这个主流生产系统的故 事,可以说是跌宕起伏,他曾经是资本的宠儿、电影圈的新贵,如今选择自我放逐。与此同时,技术领域也出现了一个新变化,一篇刊登在《政治电影》(Cinéma politique)杂志1968年第二期上的文章,予以清晰的分析:“视听技术的发展、物质条件的进步为电影表达提供更多的可能性,也使得创立一种边缘化电影成为可能。如果说技术的进步一方面为电影的美学探索提供可能,另一方面,它也为政治化的电影人或者说战斗电影人在其影片的叙事中直接和集中附加一定的政治成分提供可能。”自 20世纪 50年代起,电视已经成为一个越来越具有影响力的媒介,电视台对节目的需求量日益增长,“维尔托夫小组”时期的几部作品基本上是各国电视台提供经费摄制,维持了戈达尔自我放逐出主流电影圈之后的创作活动。70年代新型便携摄像机以及剪辑处理设备的出现,为戈达尔继续 摆脱主流电影圈、保持自主性提供了新的可能。1973 年,戈达尔与密耶维尔彻底离开巴黎,迁居格朗诺贝尔,创建自己的录像工作室和制作公司,《此处,彼岸》 便是该工作室的成果之一。1977年,戈达尔从此返回 瑞士定居,同样在家中设置工作室,可以自己亲手处理影片。在此后的四十多年间,戈达尔跨越录像时代、数字影像时代乃至 3D影像,跟进技术的发展,其背后暗含的正是追求自主性这一动机。 我们相信这一处于作品文本之外的选择与行动同样是具有政治性意义的,即有意识地摆脱电影工业体系的掌控与盘剥,尽力争取创作、生产的自主性。 确实,自 20世纪 80年代以来返回瑞士定居的戈达尔,现实政治在其作品里呈现出一个逐渐抽离的趋势,地缘文明、历史,艺术史、电影史,历史与现实的对话占据了其思考的中心位置。 但是,从历史地理意义上观照现实,从文明的演进中考察现实,为现实政治提供了一个更为深广的时空去展开比对、反思。 在《我们的音乐》(Notre musique,2004)中,在战争的硝烟刚刚消散不久的萨拉热窝,不同的种族、宗教 在“炼狱”篇中相聚、交流。《电影社会主义》(Film Socialisme,2010)中邮轮抵达的敖德萨,是苏俄历史也是电影历史上的重要地标和原点,1905年俄国革命、 《战舰波将金号》(1925)、《持摄影机的人》(1929)以及曾经的苏联, 提供了一个多维度返顾政治与艺术历史现场和当下现实的角度。抛出话题,在影像的流动中展开、生成问题,而不提供答案,这便是戈达尔方法。

编者:这一部分主要讲述了戈达尔电影中的两方面特殊形式——文字和声音。如果说,商业电影是把观众们用影星色情的姿态引入黑箱子里,让观众吃着爆米花喝着可乐,看一个有着开端发展高潮结局的娴熟的 “八股片”,听着超沉重的低音炮心跳加速,目的在于让观众交钱忘却不快。那么,戈达尔革命时期的电影则是,在荧幕上用巨大的字体和嘈杂的声音,告诉观众“别忘了你在什么地方,这是一个电影院,是可能被国家机器用作意识形态灌输的场所”;“别忘了这是一部电影,这些人的姿态都是导演摆布的,这些画面全是摄影师操纵着镜头拍下的”;“别忘了不合的声音,听,这个角色是托派,这个角色是虚无主义者,背景里还有集市的嘈杂、工厂的运作声”。戈达尔的目的就在于在商业电影模式之外另辟蹊径,探索宣传鼓动的形式,要观众“时刻不忘阶级斗争”。

三、 形式(Forms)

前一节特别谈到的戈达尔与电影工业系统之间复杂的纠葛与博弈,不断推动其选择一条更为自主的方式来创作、生产电影,与主流电影圈保持某种安全的距离,这是戈达尔的一种电影生产策略。而戈达尔为 电影带来的更深刻的革命性、颠覆性的变革, 则是来自于电影机体内部的,针对电影语言系统的革命。戈达尔被称为“导演中的导演” , 电影导演们最钟爱的导师之一,也是最受影评人、理论家青睐的电影导演, 围绕戈达尔及其作品的著述可谓蔚为大观。但是从电影接受的角度观看戈达尔作品的方式是非常不同于一 般性电影作品的,无论它们是虚构类的、纪录类的,还是实验性的。戈达尔的作品从来不是视听感官的“盛宴”或者“冰淇淋”,尽管作者时而有意在外围进行一些类型化的糖衣包装,其作品的观影体验仍然是常常令人如坐针毡,或者平缓沉闷犹如心理催眠。因此,戈达尔的作品并不适合一般性的观看方式,它需要一种综合的、立体的、多媒介的甚至需要观众付出额外 剥丝抽茧功夫的读取,需要感性与知性共同协作,才能意会、领会作品中的传达。一般意义上,我们将电影看作是一种通过叙事来进行艺术传达和表达的艺术形式,它遵从着一套古老的叙事逻辑,在此逻辑上来组合声音和画面。 而戈达尔的伟大之处,则在于在电影的叙事与表达功能之外着力将电影改造为一架思考的机器,探索一条隶属于电影(当然也是隶属于他自己)的运思路径,运用电影来思考、来形塑。 将电影视为承载思想、传播意旨的工具,探索画面组合(蒙太奇)的意义生成机制,这是苏联蒙太奇电影的传统遗产,无论是爱森斯坦的“杂耍蒙太奇”理论,还是维尔托夫的“电影眼睛”理论,均是致力于寻求一种从物象抵达形而上抽象之境的路径。前文我们探讨过戈达尔尚在研习电影阶段,已经接触、储备了大量苏联电影作品及其观念。还是在《通向一种政治电影》这篇文章中,戈达尔也特别点 评了布莱希特编剧的一部德国影片《库勒旺贝》(Kuhle Wampe,1932),显示出 他对于布莱希特及其“间离效果”理论已达到相当程度的熟稔。 这些来自左翼的思想资源,与“五月风暴”这一思想激荡时期碰撞, 迅速产生奇异的效果。 《中国姑娘》中有一条字幕这样写到:“画面不是现实的反映,它只是反映这个事实本身”(L’image n’est pas le reflet de la réalité mais le réel de ce reflet)。 “维尔托夫小组”时期的 《东风》进一步通过片中字幕条表达为“这不是一幅正确的画面,这仅仅是一幅画面”(Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image)。戈达尔以他所擅长的文字游戏的方式深入到电影的机体内部,提请观众对电影本身的魅惑提高警惕,保持一定的距离 , 在此间隙中生成思考的空间。这是非常戈达尔的一种处理方式。电影的接受从电影的起源伊始就被认为是与视觉感受相关联,稍后听觉加入进来,通过视听感官联动来感受、接收动感影像与声音传达的信息。这种一秒钟24格画面的接收方式,跟使用视觉进行文字阅读 抑或通过听觉倾听文字信息的诵读,显然是迥异不同的。 戈达尔的天才之处,恰恰在于试图打通动感影像的视听感官接收与书面语言知性阅读之间的隔阂,召唤一种新的电影观看方式,那就是阅读电影(Reading the film)。 众所周知,戈达尔本人是一个有着巨大阅读量和阅片量的超级读者和影迷,他的家族与诗人瓦雷里的关联,他与法国文学界巨匠阿拉贡、萨特、波伏娃的私人交往,他的许多电影作品源自于文学改编,电影中的一众人物哪怕是法外之徒,也常常是手捧名著出场。文学化的阅读方式进入电影的机体内部,我们首先可以在他的一些作品的结构方式中看到,比如 《随心所欲》采用印刷出版物的章节体,《我们的音乐》 采用但丁《神曲》的“地狱”“炼狱”和“天堂”三联式 结构。戈达尔在其作品中展示其书面阅读的偏好,例证还有大量使用格言体文字做成字幕条,投放在银幕上。而这些字幕条精辟、简短的文字内容,一部分出自于戈达尔自己的手笔,更多来自于名著名篇,有些标注了出处与作者,更多的则是直接的一个挪用(这个我们稍后会继续谈到)。 在激进的“维尔托夫小组”时期,戈达尔更进一步提出了“黑板电影”(les tableaux noirs)的概念, 银幕化身为学校教学的黑板,大量的经典论述以文字的形态登上银幕,突出影片的宣谕和教化功能。按照戈达尔的初衷,这样做就是为了“创 造一个崭新类型、某种程度上类似政治宣传小册子的 电影”。 “黑板电影”是一个特定时期,戈达尔推进电影阅读化的一个极端化表现。事实上,20世纪80 年代以后,戈达尔对于电影中字幕的使用更趋于精炼化和节奏感,这一点其实我们在《中国姑娘》中已经看到。这些在视觉上和语义上充满着停顿、跳跃的文 字,已经构成诗行。它们既是印刷体的诗行,也是视觉的诗歌,特别是将音乐、色彩和构图结合进来,形 成一种拼贴效果。这种将诗歌、电影、当代艺术形式 融合在一起的方式,可以联合调动我们的听觉、视觉和知觉,从而产生一种奇异的、强烈的美感。这些在 戈达尔比较晚近的作品中已经臻于化境,如《电影史》 [Histoire(s) du cinéma,1998,这部作品既是电影作品,也作为书籍付印发行供纸质阅读 ]、《我们的音乐》以及绝笔之作《影像之书》(Le Livre d’image, 2018),它们更接近于电影的诗,或者诗的电影。即使在电影机体内部的声画关系上,戈达尔同 样进行了革命化的再造。在早期,更多是试验声画的不对位,打破观众的欣赏习惯,通过制造“间离效果” 来提示、提醒观众,提请观众介入思考。对于戈达尔 来说,电影的画面是框定的,有局限性的,而声音则相对自由许多,它可以突破画框由画外接入,也可以 通过不同的媒介、不同声口传导进来,比如《狂人皮 埃罗》中时代的氛围有意无意地通过一台无名的收音 机接入来自外部世界的状况,籍由毫无感情色彩的播音腔来播报15名北越游击队员被杀,从而引来片中人物自问自答式的大段评论。这一设计与影片的主题似无关联,但似又关联极大,为二人接下来疯狂的奔逃 作出某种预告。一切浑然天成。 更重要的是,声音特别是人声在戈达尔那边,直接就是书面语言的声音化存在,可以借助人声传递运动画面本身所无法传递的 抽象内容和信息,同时不同的阶层、身份所拥有的不同腔调,可以直接将社会性、政治性的信息带入进来。 但是,这也存在着相当的风险,同样是在政治激进化时期,戈达尔对于人声的依赖达到一个极致: “ 总体说来,戈达尔及其团体的实践在声音和影像的关系上、在声音和影像的内部处理上,潜含着一个明晰的等级划分:即影像中,表意性的符号优先于一般影像;声音与影像之间,前者优先于后者;声音之中,人声优 先于环境声、背景声;人声之中,画外音优先于出场的人声;即便对于画外音,还存在着革命的画外音和 ‘ 反动’ 的画外音,前者优于后者。” 这是一个声音压倒影像的特殊时期,所幸没有持续特别长的时间。

编者:这一部分继续讨论戈达尔的电影形式,联系了同属新浪潮的艺术家及其风格,即“戏中戏”形式能够引申出更多对于电影意义的讨论。最后总结“盗猎美学”,赞扬戈达尔,张所说的“盗猎”就是创作中的“引用”,资产阶级版权法里面的“抄袭”。如上文中所说的,这种行为在艺术创作中就是对资产阶级文化和法权的嘲讽,当然,那些为了名誉热度和市场青睐的“艺术”除外。

在罗森鲍姆致敬戈达尔的悼文中,还提出了一个崭新的观点,他认为戈达尔的作品可以称得上“影评人电影”(film critic),他“与雅克·里维特,某种程度上还有吕克·穆雷(Luc Moullet),通过他们的电影制作展现了他们作为影评人的才华……(很奇怪,阿伦·雷乃拥有与戈达尔一样作为电影人的影评人智慧,不过雷乃从没有写过影评文章。雷乃对于40年代剧情片和 50年代米高梅歌舞片的偏爱,总能在他自己的影片中 看到对它们给予的个人化评判,而不仅仅是模仿、复 制。)”从这个意义上说,戈达尔的电影基本上都是对话体的,这不仅仅是在电影叙事中人物总在饶舌地争辩着什么,更重要的是他的作品中总是有一个潜在的或者显在的对话者存在,它可能是某一种影片类型、 某一部作品、一幅画或者某一个作者,在这种潜含着的对话中形成一种互文关系。我们也可以将这种方式称之为一种反身化(reflexivity)处理,即时时保持着清 醒和警觉,在作品内部对作品本身作出评断、反顾。“新浪潮”电影所热衷的“戏中戏”结构,也具有反身性特征,但戈达尔在《蔑视》(Le Mépris,1963)、《受难记》(Passion,1982)等作品中,“戏中戏”结构已经超脱了传统戏剧化叙事的套路,于其内建立起一个多重对话的系统,不仅仅是祛魅,更是能够生成意义。在这种对话体中,标明对话者和出处的,我们称之为引用,而对于更大量的不予交代的引用,我们只有用挪用甚至盗猎来称呼了。我们继续援引罗森鲍姆的精采点评:“鉴于戈达尔青少年时代有许多盗窃行为以及后来作品中屡屡不标明出处的大量引用,我认为他拥有从各种艺术形式中大肆劫掠、用在自己影片中的超凡才干。这些有意、无意的劫掠行为,有助于形成他特别的创造力。也就是说,他的‘盗窃’从来不是冷血无情的,而是以个人化的方式进行鉴赏。”那么,这里是不是可以将这种“盗窃”方式进一步升华到一种“盗猎美学”的高度呢?我们最后再来引用一位学者对此的溢美之辞:“戈达尔认为电影是 20世纪最重要的艺术形式,应当 向其他艺术盗取它们的真谛(vérité),用以创造一种完全隶属于电影艺术自身的真谛。 在漫长的19 世纪,许多艺术家被视作浮士德,挑战上帝,盗取它关于世界的秘密。在《电影史》中,戈达尔表现得就像这个叛逆的浮士德,盗取秘密,然后以颠覆性的方式来使用它们。”将浮士德授予戈达尔,是一个不错的譬喻,以来表彰他以一种反叛的方式在电影艺术 领域所开创的事业。 “不要做政治电影,而是要策略性地做政治电影。” 说什么是政治,怎样说同样是一种政治。由电影外部的现实政治,进入电影机体内部贯彻一种作者的“政治”,这便从政治电影跃升至一个新的层面,即电影政治、文化政治的层面。

这里,戈达尔为我们打下一桩界碑。

斯人已逝,电影永存。

谨以此文纪念让-吕克·戈达尔。

编者:此文写作于戈达尔2022 年9 月逝世后。

文章涵盖了戈达尔资产阶级家庭出身和家庭影响;青少年时期的南美之行建立对发达资本主义国家之外的社会的认识;对教育体制的不合,转向兴趣所在的电影;参与68 年政治行动,后来和不够革命的同事决裂;因为商业上的失败无法继续研究革命的电影;最终选择做一个“冷静的知识分子”专注于电影艺术的文化研究。

戈达尔的作品和创作实践,在这篇文章里有了详尽的总结,但读者肯定还会觉得陌生,没关系,我们之后还会继续讨论。更新时间不定,编者尽力而为。 请读者在下方投票评价或评论区留言编者工作,感谢提议。

- 这种引文的编辑形式怎么样 ——能读懂并理解

- 这种引文的编辑形式怎么样 ——说得过去;编者联系的马列毛理论太少

- 这种引文的编辑形式怎么样 ——不行;编者没解释清楚

0 投票人