广告☭马列毛主义与革命左翼大群☭上电报大群找真同志与真战友

Telegram: Contact @longlivemarxleninmaoist

加井冈山机器人Chingkang (@maoistQAIIbot) 为电报(纸飞机)好友,可获得大群发言权

托洛茨基主义实际上是丝毫不同于马列主义的第三种主义,但它却一直以真正的“革命马克思主义”、“革命列宁主义”自居。所以,从托洛茨基主义的观点看来,它觉得自己很正常,不属于一个另类的宗派,而是像马克思列宁主义那样,是公认的代表整个无产阶级革命利益的科学的理论体系和思想学说。

目录:

一、马克思列宁的革命论与托洛茨基主义的不断论,有共同之处吗?

二、列宁1917年与托洛茨基和解,在理论上有什么实际意义吗?

三、托洛茨基对列宁主义的偷换和歪曲:伟大在哪儿和问题在哪儿?

四、列宁一辈子没有和托洛茨基达成过什么真正的、彻底的思想上和策略上的一致

五、关于革命论之外的所谓“民主”和“自由”问题

六、关于共产主义运动史,革命史和建设史的解释问题

七、结论:在思想上同托洛茨基主义划清界限

注:凡派别争论的部分,谨代表我一家之言。每个人都有自己判断对错的权利,并且也只能通过自己来判断对错。别人代替判断是做不到的,我谨代表个人意见。

一、马克思列宁的革命论与托洛茨基主义的不断论,有共同之处吗?

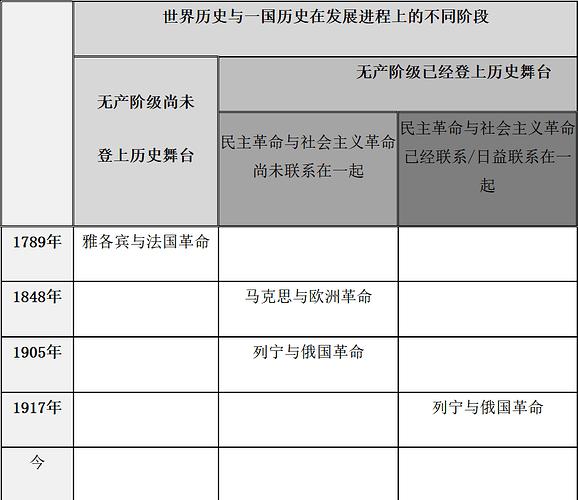

对于马克思和列宁而言,重要的问题有两个:(1)无产阶级已经登上历史舞台,还是尚未登上历史舞台?(2)无产阶级登上历史舞台以后,民主革命的任务和社会主义革命的任务是在客观上还比较独立呢?还是说两种革命随着社会生活的进程,已经联系或日益联系起来了呢?

这两个问题分别决定了不同的策略。对于第一点而言,如果无产阶级尚未登上历史舞台,那自然什么也谈不上;如果无产阶级已经登上历史舞台,那么首要的任务就是发扬无产阶级的独立性和革命积极性,努力帮助无产阶级组织起来、成熟起来、担负一定的历史使命。

对于第二点而言,如果无产阶级登上历史舞台,同时世界历史和一国历史的发展,都还只是提出民主革命的任务,而尚未提出社会主义革命的任务,那么,无产阶级首先要做的就是争取民主革命的领导权,把民主革命进行到底,并在民主革命的过程中,注意为社会主义革命创造条件–虽然能不能通过民主革命转化到社会主义革命,这一点,“还要再看”,还要在革命发展的第二步、第三步,才能“再看”。–1905年的时候,列宁就是这样说的。

反之,如果无产阶级登上历史舞台,并且世界历史和一国历史的发展,已经把民主任务和社会主义革命的任务联系在一起,或日益联系在一起。那么,显然,这种时候,对于民主革命是否社会主义革命的一个中介环节的问题,就不是在革命发展的第二步、第三步才能再看了,而是在革命开始前的第一步就已经断定、并且必须断定的了。–1914-1917年的整个时期,列宁都是这样看问题的。

因此,对于马克思和列宁而言,是否要确立和巩固无产阶级的独立性和领导权,是否要进行相对独立的民主革命,是否一开始就可以把民主革命和社会主义革命紧密结合起来、联系起来?–这三个问题分别取决于对历史发展的不同阶段和不同条件的判断。无产阶级是否登上了历史舞台,这是规定革命策略的第一个条件。民主革命是比较独立还是日益同直接的社会主义革命相联系,这是规定革命策略的第二个条件。

1848年马克思参加欧洲革命,尤其是德国革命的时候,他把(1)无产阶级已经登上历史舞台;(2)世界历史条件已经发展到可以消灭资本主义、进行社会主义革命,–把这两点紧紧结合在一起了。也就是说,认为世界历史已经过了“无产阶级登上舞台,而民主革命还相对独立”的较低阶段,直接进入了“无产阶级登上舞台,并且民主革命直接联系于社会主义革命”的较高阶段。

因此,1848-1852年间,马克思一直认为欧洲无产阶级已经有直接社会主义革命的前途,因此要把眼下发生的资产阶级民主革命同无产阶级社会主义革命直接相联系。

这样,马克思就第一,认为1848年欧洲革命已经有社会主义的前途,而不是只有资产阶级民主的前途,即《共产党宣言》所谓的“民主革命是社会主义革命的直接序幕”;第二,在已经同社会主义的革命目标相联系的前提下,针对欧洲资产阶级停止革命的表现,马克思恩格斯理所当然地提出了无产阶级“不断革命”的口号。

“不断革命”是马克思最先提出的,这并不奇怪。因为一方面他已经认为无产阶级可以进行社会主义革命了,一方面资产阶级自己还背叛自己的民主革命,连民主革命也不敢进行到底,处处主张停止革命。–因此,在这种情况下,马克思主张“不断革命”,自然有两点考虑:其一是反对停止革命,要撇开资产阶级把民主革命进行到底;其二是要越出民主革命,直接同社会主义革命相联系。

在当时的马克思和恩格斯看来,把民主革命进行到底,和越出民主范围进行社会主义革命,二者是紧密结合起来的,可以说是一回事,都叫革命的“不间断性”、“不停顿性”。

但是,这两个目标是不是总是联系在一起的呢?是不是总是不可分割的呢?把民主革命进行到底,是不是一定意味着要同社会主义革命直接联系、不容停顿呢?–历史根本就不是这样固定、这样绝对的。除非历史发展本身已经提出社会主义革命的问题,否则,把民主革命进行到底,就还是比较独立的任务,而不和社会主义革命发生直接联系。因此,1848-1852年间马克思恩格斯提出“不断革命”,实际上是对革命目标发生错误估计,真正的问题不是不断革命,而是首先把民主革命进行到底。至于民主革命有无可能向社会主义革命转化,这一点,还得在革命发展的第二步、第三步再看,而不是像1848年那样,在革命一开始就断定“民主革命必然是社会主义革命的直接序幕”。这种必然性是没有的,在1848-1852年间是错误估计了的。正如恩格斯所言,马克思和他本人都错误地估计了1848年资本主义的发展形势,错误地估计了无产阶级进行社会主义革命的可能性。事实上,当时还不可能谈到消灭资本主义,资本主义总的说来还处在蓬勃发展的上升期。因此,不断革命的口号只是相对于资产阶级停止革命的口号才有进步意义,不断革命的口号事实上只是“把革命进行到底”的另一种令人误会的表达罢了,而不是说要无产阶级一直进行到社会主义革命。这样,根据马克思恩格斯后来的评价,1848年革命,实际上是无产阶级已经登上历史舞台,而民主革命还相对独立的历史发展阶段。当时提社会主义革命是不对的,是高估的,尽管发扬无产阶级的独立性和积极性,反击资产阶级停止革命的企图是绝对正确、绝对进步的。

这样我们就晓得,在马克思恩格斯看来,无产阶级登上历史舞台,还不代表民主革命就和社会主义革命紧密联系在一起。是否联系,怎么联系,这还取决于无产阶级外在的其他历史发展的客观条件。在民主革命相对独立的时期,无产阶级的首要利益就是不顾资产阶级的意志,把革命进行到底;而在民主革命日益联系于社会主义革命的时期,无产阶级就不再把民主革命看作独立进行的,而是把它看成社会主义革命的直接序幕,看成社会主义革命的直接起点。

因此,具体到一定时间点上,无产阶级可不可以进行社会主义革命,马克思和列宁都要求明确回答这个问题:(1)要么可以,那就是说,我们号召无产阶级把目前的革命看成是社会主义革命的直接序幕,因而问题不是号召什么“不断革命”,而是具体说明,我们要如何过渡到社会主义革命。(2)要么不可以,那就是说,我们号召无产阶级“现在”还谈不到什么社会主义革命的过渡问题,而是首先把民主革命进行到底。至于第二步、第三步能不能开始转化成社会主义革命,这个问题留给全体无产阶级,在接下来的革命进程中小心留意。

因此,一方面是对历史发展进程提出的客观任务作估计(是否已经可以提出社会主义革命?),一方面是针对这种估计调整自己的策略(独立分别进行还是联系起来进行?)。马克思和列宁都是这样做的,他们对历史进程和策略转换关系的看法,都可以用表格概括如下:

换言之,没有说民主革命与社会主义革命之间,一定隔着一道万里长城。一定要先民主革命,完了稳定一段时间,再进行另一场相对独立的社会主义革命–这种“阶段革命论”、“二次革命论”,只是对无产阶级登上历史舞台后,两种革命尚未客观上联系起来的较低发展阶段(如1905年革命的阶段)才是适用的;而对已经联系起来的较高发展阶段(如帝国主义战争的1914-1917年阶段)则是不适用的了。

反之,也没有说民主革命就一定会和社会主义革命联系起来,没有说民主革命和社会主义革命之间的界限就会完全消失、大部分消失。好像一定不会有独立的民主革命和社会主义革命分两次发生的情况了,好像一定都会从民主革命过渡到直接的社会主义革命了–这种两种革命铁定合而为一、不断进行的革命理论,也是如同儿戏。以上两种都是教条主义,都是把历史发展的特殊阶段绝对化、教条化。只是阶段革命论针对的是较低发展阶段的历史情况,而不断革命论针对的是较高发展阶段的历史情况。

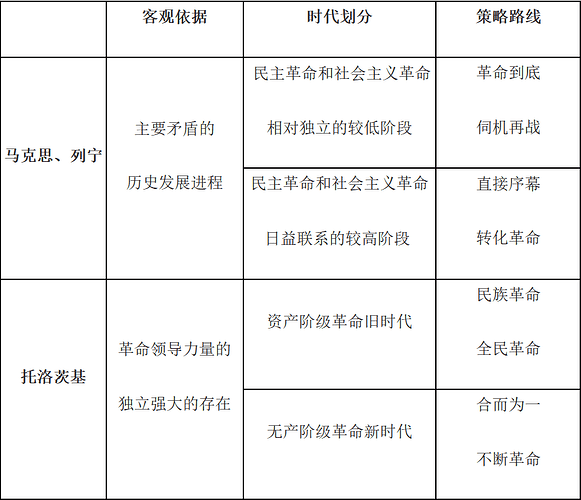

当然,这样概括托洛茨基的不断革命论,未必会得到他本人同意。因为他本人不是根据这种“客观情况”来推论两种革命相联系的。–第一,对托洛茨基而言,不存在所谓的“客观上相对独立的较低阶段”和“已经联系起来的较高阶段”的划分,所以也就不存在根据这种较高阶段做推论,把较高阶段的历史经验绝对化和教条化的问题。因为托洛茨基的不断革命论是根据另一条思路提出的,在他看来,只有无产阶级是否已经成为革命领导力量的新旧时代之分,是,就对应无产阶级革命的新时代,否,就对应资产阶级革命的旧时代。而对于无产阶级已经成为革命领导力量的新时代而言,也就是托洛茨基观点的第二个方面,–问题不是“客观情况”已经把两种革命联系起来了,而是列宁和托洛茨基口中的“客观情况”不是一码事。

托洛茨基认为自己是根据“客观情况”推论出两种革命合而为一的新前途。但这种“客观”完全不同于马克思、列宁所说的那种“客观”。

马克思列宁式的“客观”,是指反资本主义的矛盾是否已经成为社会生活的主要矛盾,是否已经成熟到可以为大多数居民所理解、所接受、所拥护?对于这样的“客观”而言,显然存在着无产阶级已经登场,但社会生活主要矛盾还是民主革命,而非社会主义革命的较低阶段;此外,也存在着无产阶级已经登场,尽管还有重大的民主革命的任务,但反资本主义的斗争正在日益上升为主要矛盾的较高阶段。正是这两种不同的矛盾发展阶段,决定了无产阶级可能有两种不同的民主革命和社会主义革命的进程关系–相对独立的关系,和彼此交叉、合而为一的关系。

而托洛茨基式的“客观”,决不是指社会生活主要矛盾已经发展或日益发展为反资本主义的社会革命,–而是指无产阶级已经成为独立而又强大的革命领导力量的“客观事实”。

因此,对于“客观情况”的理解有两个方面:

(1)社会生活主要矛盾的“客观”进程;

(2)独立而又强大的革命领导力量的“客观”存在。

因此,一个指社会生活主要矛盾的“客观”发展进程的两种阶段–相对独立的阶段和相互联系起来的阶段;一个指社会革命和政治革命的独立领导力量的“客观”存在的两种时代–没有这种领导力量的资产阶级革命的旧时代,和已经有这种领导力量的无产阶级革命的新时代。

由上可见,我们可以知道,为什么马克思1848-1852年之间会提出“直接序幕”与“不断革命”的口号,而事后又反思说,当时还谈不到以消灭资本主义私有制为目的的社会主义革命问题。

同理,我们也可以知道,为什么列宁在1905年不提出十月革命的策略,只提工农民主革命和工农民主专政的口号;而到了1917年的时候,就提出变资产阶级民主革命为社会主义革命的新策略,提出全部政权归苏维埃和无产阶级社会主义专政的口号了。–所有这些,无非都是因为世界历史和一国历史的矛盾发展的客观进程变化了,过去在1905年是正确的东西,到1917年就不够用了;反之1917年能够成立的东西,在1905年的时候,仍然是不适用的、不成熟的东西。

但是,对于托洛茨基而言,他的理论发展完全遵循另一条逻辑,他自始至终关注的是革命领导力量的“客观存在”,而不是主要矛盾发展进程的“客观阶段”。他的客观问题始终只有一个,“谁才是革命的真正领导者”?——而领导者的阶级性质,也就决定了革命前途和革命进程的性质,这就是他自诩为深得马克思主义阶级分析法之精髓的奥妙所在,为此他还把经济决定论的机械唯物主义者批判一番;就像他为了巩固自己的正确,总是把右的阶段革命论、二次革命论拿出来批判一样。他不晓得,批判一种右倾错误的,还可以是一种左倾错误,而自己并不就代表正确。

问题的关键在于,托洛茨基不恰当地高估了“革命领导力量”这一客观问题的“重大性”–他认为这种革命领导力量的客观变迁是划时代的、是决定性的,已经意味着无产阶级在落后国家率先夺取政权、把民主革命和社会主义革命合而为一、把民主专政和社会主义专政合而为一、把本国革命和世界革命合而为一的全部前途的潜在可能性。而事实上革命领导力量的问题并没有托洛茨基所设想的这种“重大意义”,没有这种决定革命前途和革命进程的性质问题的重大意义。

在马克思列宁看来,无产阶级作为革命领导力量存在的客观事实,充其量只是保证革命胜利或革命转化的主观上必要的条件,而不是决定革命能不能胜利、转化能不能发生的客观上充分的条件。对于革命能否胜利、转化能否发生的问题,这不以任何无产阶级的独立领导的主观意志为转移。特别是对于社会主义革命而言,问题不在于是否无产阶级的领导,而在于反资本主义的矛盾斗争是否已经发展成社会生活的主要问题,是否能够动员群众,或至少得到多数群众的同情和拥护。如果反资本的革命斗争已经提到社会生活的首要问题,那么这种形势也就要求无产阶级领导,要求无产阶级革命。如果现实生活的主要矛盾并非资本方面,那么,仅仅是无产阶级的领导,还不足以让革命转化发生,无产阶级也无法领导这种革命转化的发生。这是其一。

其二,在托洛茨基看来,无产阶级的独立领导,不仅是保证革命胜利或革命转化的主观条件,而且是保证这种转化必然发生的客观上特别充分的条件。无产阶级作为独立领导力量而存在的客观事实,在托洛茨基看来,已经决定了无产阶级必然(?)会通过自己的领导,把两种革命、两种专政合而为一、不断进行。所以,问题只在于无产阶级是否革命的独立领导力量,而不在于客观生活进程是否把反资斗争提到主要矛盾的方面。–在托洛茨基看来,无产阶级作为领导力量存在的事实本身,已经足以让反资斗争成为社会生活的主要矛盾。而所谓的“客观生活条件”,也理应把无产阶级作为领导力量存在的这一“客观事实”包括进去。

在此,托洛茨基显然混淆了两个彼此独立的问题,一个是证明无产阶级是真正革命的独立而又强大的领导力量(为此他竭尽全力地证明落后国家的无产阶级是多么集中、多么强而有力,与它相比,其他社会阶级是多么软弱、多么分散,以至于政治上渺小得几乎可以忽略不计);一个是证明,社会生活中的主要矛盾已经从民主问题转向社会主义的问题。–正是关于这第二点问题,托洛茨基可以说是未着一词。也许在他看来,证明了无产阶级在落后国家中多么集中、多么强大,也就等于证明了无产阶级的问题就是社会生活中的主要问题了吧?也许在他看来,证明无产阶级有力量,也就等于证明社会主义问题最突出了吧?所以,在他看来,既然无产阶级已经成为独立而又强大的领导力量,那么,无产阶级为什么不会在民主专政取胜的一瞬间,越出民主革命的范围,走向社会主义的不断革命呢?既然承认无产阶级是客观存在的、事实上强大的、能够领导革命的独立力量,那么,为什么不可以设想,无产阶级会利用自己的领导力量,为自己的社会主义革命做点事情呢?

可见,一个是能不能革命,能不能转化,这不取决于无产阶级独立领导的主观意志和主观愿望。一个是无产阶级既然成为事实上强大而又独立的领导力量,那么,他就会为了自己的利益而把两种革命合而为一,把两种专政合而为一,把本国的和世界的革命合而为一。

–对此,列宁该怎么回答呢?也许要这样答复:强大,不仅在于能为了自己的一时利益而斗争;很多时候,还更在于能为了自己的长远利益而忍让、退却。强大,不仅在于能跟随感性的冲动;很多时候,还更在于能遵循客观形势的理性分析和科学分析。正所谓小不忍,则乱大谋。在客观矛盾尚为成熟到社会主义革命的时候,贸然根据所谓的“领导力量强大”,而决定自己的革命策略(想想1917年十月革命胜利之后的政策问题,以及布列斯特和约的争论问题吧)。你敢作,那也要敢死。套用网络上流行的游戏术语:托洛茨基优势很大!托洛茨基A了上去!托洛茨基打出了GG。

前面已经说了,只有在明确社会主义革命的前途,同时存在着停止革命的倾向的时候,–只有在这种时候,“不断革命”作为一种口号,才相对于“停止革命”具有现实意义和进步意义(可是谁有停止革命论呢?在托洛茨基看来,简直所有不讲不断革命论的马克思主义者,都属于停止革命论者,都属于改良主义者和空想主义者!只有不断革命论才是真正符合现实的唯一革命的理论,因而是唯一马克思主义的彻底革命论)。否则,都已经说了,我们现在的目标就是社会主义革命,在这种情况下,还谈什么“不断革命”呢?问题不是空喊口号,空谈革命“不间断性”的意志和决心。而是要具体指出怎么革命,指出革命的必要步骤,因而是“一步一步革命”,而不是“不间断革命。”因此,生活既是点,又是线;既是粒子,又是波。仅仅谈论连续的、不间断的一面,而忘记了这必然也是一步一步、有停顿、有间断的一面,这难道全面吗、科学吗?

反之,都已经从社会矛盾的客观进程出发,指出目前还不可能提出直接的社会主义前途,而只有暂时先把民主革命进行到底的前途,–在这种情况下,却还说什么无产阶级事实上的强大领导力量,还说什么无产阶级“必然”要为了自己的利益而不断革命,试问,这是什么意思呢?难道是说,现在就可以把眼下的革命联系于直接的社会主义革命吗?果真如此,那你为什么不直截了当地说,我们已经可以进行社会主义革命,我们就要进行社会主义革命呢?反过来,如果不能公开指出无产阶级已经可以进行直接的社会主义革命,那你大谈特谈不断革命的必然性,又是要做什么呢?教导那些首先想把革命进行到底的实干家们,提醒他们别忘了第二步、第三步将有转化革命的可能性吗?–这真是瞎操心,自以为了不起。

1905年,对于托洛茨基这种“不断革命”的口号,列宁就是这种莫名其妙的感觉,觉得这是空谈家、唱高调罢了。1917年,明确革命的社会主义前途后,列宁一次也谈不到“把革命不断进行的”意志,因为问题不在于表达意志,而在于贯彻真正革命的策略、贯彻真正革命的行动,因此在于从实际上指出,如何“一步一步”过渡到社会主义。

托洛茨基一次也没有反思过自己在革命问题上和列宁存在着多少差异,一次也没有反思过自己对于这种差异的真正意义的估计–要么仍然自诩为列宁主义的真正继承者,要么明白了当地宣布,托洛茨基主义根本不是列宁主义,而是打着列宁主义的旗号,偷换歪曲列宁主义。

再说一遍,“不断革命”只有相对于“停止革命”的企图,才是具有进步意义的革命口号。对于停止革命的企图,重要的是唤起把革命继续进行下去的意志和动力。而一旦已经唤起这样的意志,“不断革命”就只能成为一个空洞的口号,因为实际问题不在于表达坚强的意志,而在于指出切实可行的行动步骤。因此,即便从实用性上说,“不断革命”也是一个相当半吊子的口号,对于停止革命的口号是进步的,对于革命到底并转化革命的口号是含糊不清的。就像空想社会主义对资本主义是进步的,对于科学社会主义则是落后的甚至反动的一样。但托洛茨基仍然醉心于“不断革命”这种模糊不清的口号,把它确立为自己的标志性理论。

最后,说托洛茨基是相对于阶段革命论者的左的教条,这是不是冤枉托洛茨基呢?的确,仅仅按照马克思列宁的逻辑,硬说托洛茨基是把客观上联系起来的较高阶段的情况绝对化、教条化,这不会令托洛茨基服气。但是,既然托洛茨基自己只提出新旧两个时代的划分,那么,托洛茨基也就在实际上把历史发展的较高阶段的经验普遍化、绝对化了。虽然这种较高阶段在托洛茨基看来,仅仅是无产阶级已经成为独立领导力量的新时代,因此对于马克思列宁而言,还仅仅是无产阶级独立登上历史舞台的早期阶段;–但是,这能说明什么呢?只能说明,从矛盾发展的客观进程来看,明明还有更加具体得多、重大得多的现实问题,但对于托洛茨基而言,这在无产阶级成为领导力量的客观事实面前,都成为无关紧要的小问题了。无产阶级成为革命的独立领导力量,这在托洛茨基眼中有决定一切的意义。因此,说托洛茨基是把一种较高情况绝对化、教条化,这难道说错了吗?

其实,除了阶段革命论和不断革命论这两个教条革命论的左右互搏之外,在1905年前后还有孟什维克的一种独特的“资产阶级领导权理论”。事实上,这是把无产阶级尚未登上历史舞台的旧阶段的资产阶级革命情形,套用到无产阶级已经登上历史舞台的新阶段的资产阶级革命情形,因此,是对更加老旧的历史经验的绝对化和教条化。

这样一来,把无产阶级尚未登上历史舞台的旧阶段经验绝对化,我们可以得到孟什维主义的“资产阶级领导权理论”,而布尔什维克则指出,除了有专制制度这一共同敌人外,无产阶级和资产阶级在革命目的、革命利益、革命手段、革命方法、革命依靠力量等一切重大问题上,都没有一丝一毫的革命共同性了。换言之,退一万步讲,即便民主革命还是相对独立的,这也不代表无产阶级和资产阶级会在革命问题上有什么共同性–除了“共同敌人”的一致,再没有更多的一致。

接着,把无产阶级登上舞台后,民主革命还比较独立的低级阶段绝对化,我们可以得到孟什维主义的阶段革命论、二次革命论。反之,把两种革命客观上已经联系起来的高级阶段绝对化,我们可以得到不问任何客观历史条件,就主张无产阶级可以转化革命的社会主义革命论,例如拿1917年经验否定1905年策略的人,说1905年列宁实际上犯了右倾错误的人,都属于此列。

最后,就是按照托洛茨基自己的逻辑,把无产阶级作为革命领导力量的新时代绝对化,把无产阶级作为革命领导力量存在的客观事实的意义无限拔高化、教条化,这样得到的就是托洛茨基主义的不断革命论。

有趣的是,托洛茨基因为思想过于“独特”,眼界过于“高远”,所以在孟什维克的“资产阶级领导权理论”和布尔什维克的“工农民主革命理论”之间,竟看不出有什么根本上的原则性的差别。在他看来,两者都主张1905年革命是资产阶级民主革命,所以,能和两者相对立的只有坚持不断革命论的自己罢了,为什么这两个家伙还要斗来斗去呢?–可见,我们的托洛茨基同志是先知当得太厉害了,以至于眼前的皮毛小事都入不得自己的法眼了。这就从事实上证明了托洛茨基“不断革命论”的荒谬性,证明了这种革命论所能训练出来的实际革命的敏感性。–明的也能看成瞎的,白的也能看成黑的。事实就是如此。

总之,一句话,托洛茨基的不断革命论,与马克思列宁的革命到底论、革命转化论,没有任何本质上的共同之处。拿列宁主义来为自己撑旗,不过是想偷贩私货、招摇撞骗而已。托洛茨基应该明确宣称自己是不同于马克思主义、列宁主义的第三种主义,只有这样,他才称得上思想上诚实、政治上公允,而不是非要把自己和列宁绑在一块,没事就搞点小动作。

二、列宁1917年与托洛茨基和解,在理论上有什么实际意义吗?

托洛茨基主义者一向喜欢拿1917年革命来证明自己不断革命的正确性,尤其是喜欢说,列宁在1917年“转向”了、“飞跃”了,最终投到托洛茨基主义的怀抱了。为什么1917年列宁会和托洛茨基和解呢?为什么1917年列宁会和托洛茨基在俄国社会主义革命性质的问题上,达成一致呢?而列宁刚回国的时候,甚至老的布尔什维克党员都是阶段革命论者,为什么从布尔什维克诞生之日起,就一直游离于布尔什维克之外的托洛茨基分子,反而能得到列宁意见上的青睐和一致呢?

“十月革命以后,列宁和托洛茨基还有分别吗?”–托派同志就是这样提问题的。

有没有分别呢?为什么一致呢?事实上,答案很简单,一切都只是因为巧合罢了。在1917年这个历史发展的关节点上,列宁和托洛茨基完全根据不同的理论和不同的理由,得出了表面上看似一致的结论:民主革命已经和社会主义革命联系起来了,两种革命已经相互渗透、合而为一了,俄国资产阶级民主革命将由无产阶级领导发展为社会主义革命,俄国工农民主的苏维埃专政,也将发展为依靠农民的无产阶级的社会主义专政。结论就是如此,尽管得出结论的理论依据和事实依据完全两样。在列宁看来,理由是世界帝国主义战争已经把无产阶级的世界社会主义革命提上日程,而俄国在战争进行中,已经大大发展并转化了国内矛盾的性质–把反对帝国主义资产阶级逐渐提到了首位。在这种情况下,民主革命已经直接加入到社会主义革命的进程部分,因此只有通过社会主义革命才能进行下去,只有通过社会主义革命才能彻底完成。民主革命成为社会主义革命的直接序幕。但这不是因为无产阶级强大而又独立的领导力量,不是因为无产阶级为了自己的利益而“不得不”做些什么。事情完全是从客观上决定的,无产阶级只是主观上反映了这种形势变化,它的独立领导只是主观上促使革命转化发生的必要条件之一罢了。

而托洛茨基呢?托洛茨基还是1905年不断革命的那一套。正如第一节所说的,不断革命论是一个教条,所以不要指望它能反映客观生活的具体而又丰富的变化。无论客观条件怎样改变,无产阶级的独立领导力量都不会变。所以,不断革命论总是“适用”的,而它之所以适用,则纯粹是碰上的。不断革命论只是以自己的方式,论证了落后国家无产阶级有可能先于发达国家无产阶级夺得政权,从而开始社会主义革命。在这个意义上它有启发性,尽管用来证明论点的论据是非常错误的,这个错误就是片面强调无产阶级独立领导力量的主观能动意义,从而在民主专政和社会主义专政的问题上纠缠不清,歪曲了革命的性质和革命的意义。

因此,列宁与托洛茨基在1917年达成的和解,事实上只是历史进程上的巧合,而非理论逻辑上的一致。正如上一节已经写到的,在社会主义前途已经明确下来以后,“不断革命”就只是一句空话,现实问题不是空谈“不断性”的意志和口号,而是具体指出革命如何进行的一个又一个切实的步骤。所以,指导列宁的始终是实践的、客观进程的发展阶段,以及把革命进行到底和促使革命转化的两个不同方面的明确观念,而不是不断革命的模糊不清的理论公式。

结论是,1917年的和解证明不了什么,无论是在1917年以前,还是1917年以后,列宁都坚持着一贯的思想方法和理论路线。除了历史客观进程偶然地制造了一次“相遇”外,二人在思想方法和理论路线上就再没有更多的一致性了。可惜,列宁来不及清算自己和托洛茨基主义之间的系统差别,否则,那一定会很精彩的。

三、托洛茨基对列宁主义的偷换和歪曲:伟大在哪儿和问题在哪儿?

至此,托洛茨基从自己思想的角度曲解列宁、偷换列宁,也就没什么奇怪的了。揣测这些曲解是有意为之还是“真心的愚蠢”,恐怕没多大意义。我们姑且认为托洛茨基是真心的吧。他一向恭维列宁,只是恭维以后,必然说,这其实也正是托洛茨基自己的意思。

最奇妙的恭维莫过于称赞列宁的“天才”和列宁的“伟大”。一个在1905年明明还“糊里糊涂”、“不清不楚”的资产阶级革命论者,工农民主专政的提出者和辩护者,到了1917年“居然”能凭着自己的才华和智慧,“克服”自己的“旧观念”,毫不犹豫的转向“新观念”,这种“吾只唯真理”的品格和作风,怎么能不令人称奇呢?要知道,多少老布尔什维克们,都陷在1905年的“民主革命论”的框框里面,跳不出来,而列宁作为这一理论的最先提出者,竟然毫不犹豫就“放弃”了旧理论,转而投身于新理论,这不是很难能可贵吗?

读懂列宁的人,都要为这种“称赞”感到哭笑不得。因为这是庸人的吹捧,自以为是在赞美别人,实际上是在每一个问题上都用自己的庸俗观念去偷换列宁的科学观念,然后从自己的庸俗角度出发,称赞列宁的“不可思议”。而在列宁自己看来,这是他一贯的思想路线和思想方法,他什么时候背离过自己的路线呢?他什么时候放弃过自己的方法呢?列宁是始终一贯的,如果表面上看来存在某种“突然”转折,那只是因为客观历史进程发生了同样突然的巨大转折。因此,变化完全是因为客观形势已经改变,因此是内容上符合改变的改变。至于说思想和方法,列宁没有变过。

可见,托洛茨基对列宁主义的歪曲,首先体现在他满藏私货的恭维上。

除此之外,还体现在自己和列宁主义不一致的各种问题的掩盖和辩护上。就像恭维是并不中肯的恭维,忏悔也很难是由衷的忏悔。在1905年策略的分歧上,在工农民主革命和民主专政的问题上,在到底以客观矛盾的发展阶段为依据,还是以无产阶级的独立领导力量的客观存在为依据的革命策略的思想方法及其出发点上,托洛茨基从来没有真正做出过反思。相反,在他看来,始终是列宁模糊、列宁不彻底,而经过一段“曲折”之后,列宁终于抵达了更加彻底、更加成熟的公式,而这个公式不是别的,恰好是托洛茨基早就提出的公式。

对于这种人,真是无话可说。什么都是你先来的、你先提出过的,然后列宁和俄国革命的经验,经过一段时间的徘徊摸索之后,最终就在成熟的形式上,印证了自己早先提出的结论。怎么不是“先知”呢?怎么不是“预言家”呢?

通过这种“先知预言”得到“最终证实”的手法,托洛茨基就把一切自己和列宁之间存在过的重大分歧勾销掉了,而且还是这样一种勾销,绝大多数问题都归因于列宁的“不成熟”、“不清楚”,而等他成熟、等他清楚以后,他就在最终意义上证实了托洛茨基。因此,放过这些问题,不是对托洛茨基的包容政策,反倒是对列宁主义的原谅态度。–何必在意过去的细节呢,给他时间,他会转变过来的。一个人不需要在每一个时期都保持正确,只要在重大的最终问题上保持正确,他就足够称得上是一位伟人了,难道不是吗?

对于这种伟大的恭维法和问题的分析法,就让读者来评价吧。一百次、一千次、一万次我们也要说:托洛茨基主义决不是列宁主义,二者在本质上毫无共同之处!

四、列宁一辈子没有和托洛茨基达成过什么真正的、彻底的思想上和策略上的一致

这是以上观点的必然结论,用标题列出来,不过是加以强调而已。无论在1917年以前的革命理论、革命策略、革命组织和活动方面,列宁没有和托洛茨基有什么真正的、彻底的一致;在1917年十月革命问题上表现出的那种“貌似一致”,也不过是一种偶然的历史机遇的巧合罢了;在1917年之后的国内政策、国际政策,经济政策、和约政策,官僚化问题,工会问题,工人民主问题,派别活动问题,世界革命问题,农民政策问题,工业政策问题,对外贸易问题,新经济政策-过渡政策问题等等。–所有所有这些重大的、现实的问题,都谈不上列宁和托洛茨基的一致,而只有托洛茨基是否和列宁采取了一致。采取了一致没有呢?没有,或总是要经过一番批评、一番斗争之后,才又转到列宁的立场上去。

一个声称自己是列宁真正意义上的学生、革命正统的继承人、唯一革命的马克思主义-列宁主义的真正代表者,居然在十月革命以后也没有和列宁取得过什么思想上、策略上的真正的、彻底的一致。–这是什么原因造成的呢?怎么评价这种托洛茨基相对于列宁的摇摆和反复呢?

套用马克思的一句俏皮话,列宁也只好说:我只晓得我不是“列宁主义者”。因为按照托洛茨基的说法,他才是唯一革命的真正彻底的“列宁主义”–“托式列宁主义”,地地道道的“托洛茨基主义”。

以后,我们称托洛茨基主义,都应该称其为“托式列宁主义”。在我个人看来,这种提法最好,最科学,最能提醒人们,让大家注意“托式”和“列式”终其一生都没有弥合过的差异。而这种差异恰恰是决定性的,恰恰是托洛茨基主义者一向不善于真诚反思、彻底反思的。他们看待列宁主义,总是从中看出“托式”不断革命论的种子和萌芽,而不是看出“托式”和“列式”在根本观点、根本方法上的不可调和的对立。至今,托洛茨基主义的这种把戏还在继续。如果托派愿意用公开的“托式列宁主义”来招人,如果托派愿意公开和列宁主义决裂,然后在自己的基础上,在纯托洛茨基主义的名义下来发表意见–那我也没什么好在意的。我不反对托洛茨基主义有坚持自己主义的自由,但我反对托洛茨基主义称自己是真正的革命马克思主义、革命列宁主义。在托派清算自己和列宁的种种不一致之前,托派的这种说法都不过是欺骗罢了,而我反对的就是这种“欺骗”。

五、关于革命论之外的所谓“民主”和“自由”问题

托洛茨基以斯大林反对派、官僚反对派而著名,他在社会主义建设问题上,在无产阶级专政和民主的问题上,有一套自己的独立见解和独立主张。我认为这些主张可以概括为“托式专政”和“托式民主”的理论,表达了托洛茨基心目中的无产阶级专政的图画。

托洛茨基为此提出过政党问题、派别问题、工人问题、官僚问题、专政问题、民主问题、自由问题、文化问题等。他的政策出发点始终是如何反对官僚、集权和专制,如何保护和发扬无产阶级的民主。为此他提出了多党制、派别自由、工人民主、文化思想创作自由等一系列主张。乍一看托洛茨基真是工人民主的卫士,所谈的都是如何保持工人权利和国家无产阶级性质的问题,都是如何防止无产阶级被自己的国家所背叛,吃二遍苦,受二茬罪的问题。

可见,在托洛茨基眼里,问题是如何保障工人的民主权利,保障苏维埃国家的无产阶级性质,为此需要采取哪些措施,贯彻哪些制度和规定,以便无产阶级能够不受侵犯和背叛。

而实际问题是什么呢?实际问题在于,从无产阶级夺得专政的那一刻起,无产阶级首先要考虑的,就是如何巩固专政、发展专政、坚持住自己的全面专政。没有专政就没有民主,只有实行无产阶级专政,镇压资产阶级、消灭资本主义因素,从实质上区分社会生活领域各方面的无产阶级因素和资产阶级因素,不断发扬无产阶级因素,镇压和消灭资产阶级因素,无产阶级才可能完成社会主义革命的过渡,才能够真正建立起自己的社会主义。

因此,在整个社会主义革命时期,无产阶级的首要问题、根本问题,不是无产阶级的民主,而是无产阶级的专政。没有这种专政,就不会有无产阶级的民主。而反过来说却是错误的,决不能说,没有无产阶级民主,就没有无产阶级专政。

(1)没有无产阶级专政,就没有无产阶级民主;

(2)没有无产阶级民主,就没有无产阶级专政。

乍一看这好像是同义反复,文字游戏,但实际上是截然相反的两条路线。对于一个刚刚推翻资产阶级专政,建立无产阶级专政的新社会里,说没有无产阶级民主,就没有无产阶级专政,这简直是头脑发昏的胡话。因为无产阶级正是从资本主义的重重压迫中,刚刚解放出来的,对于它而言,侈谈什么无产阶级民主,这只是搞笑而已;问题恰恰在于从资产阶级手中实际夺得这种民主,而为了能从资产阶级手中夺得这种民主,无产阶级首先要建立的根基,就不是尚待夺取、尚待完善的未来的无产阶级民主,而是现在就要抓在手里,利用它去开辟社会主义新天地的现实的无产阶级专政。对于革命的无产阶级群众而言,实行专政,这就是最大的、最迫切的、最现实的民主,就是群众大多数对社会一小撮实行暴力镇压的民主。

乍一看也许不可思议,明明是社会大多数,为什么还要对社会一小撮如此紧张、如此不能宽容呢?既然政权是建立在99%的多数基础之上,而反对者只有1%,那么,这个政权怎么会显得那么窘迫、那么缺少自信呢?–原因很简单,因为剥削者和被剥削群众,他们在长达几代人、几十代人的剥削-被剥削、压迫-被压迫关系中,结成的力量对比、社会生活习惯、优势和特权、知识和经验等等,根本就不是和本阶级的人数成比例的。从纯粹数字上看1%和99%,无疑就会抽象掉1%的剥削者、压迫者的社会优势地位,抽象掉1%的剥削者、压迫者在无产阶级社会统治面前,必然会不顾一切垂死反抗的现实特点。换言之,此1%不是抽象的1%,不是没有任何特权、任何优势、任何特定特点的1%,在数字上表现为1%对99%的量的关系,而在实际力量对比中、社会生活影响中,却可以是51%对49%的质的关系,并且放任不管,或措施不到位,就会有被最终颠覆的极大可能性。

因此,谁从抽象数字上的多数和少数的观点出发谈专政问题,谁就是丝毫不懂得生产关系、交换关系、阶级关系这些实际经济关系和政治关系的糊涂蛋。资产阶级被推翻了,惟其如此,无产阶级专政才成为众矢之的,全社会、全世界的资产阶级反动因素都将空前团结、空前一致的联合起来,反对无产阶级,时刻准备推翻无产阶级。如果在革命夺取政权之前,资产阶级还没想到自己会被推翻,资产阶级由于生活阔绰,自相矛盾,而不能集合起全部力量、激发起全部决心,拿出120%的毅力对付无产阶级。那么,第一次尝到被推翻苦果的资产阶级反动派,就必然会一次又一次地尝试重新集结力量,用十倍、二十倍的毅力和决心,来同无产阶级专政决一死战。

可见,对于任何一个现实的无产阶级革命而言,专政都是民主的基础和保障,而不是反过来,说什么民主是专政的基础和保障。因为民主决不是一般意义上的民主,而是无产阶级镇压、消灭资产阶级和资本主义私有制的民主,因而必然是无产阶级专政下的民主。一般民主不可能成为无产阶级专政的保障,相反,只有成为消灭资产阶级的民主,只有首先把自己转化为无产阶级一个阶级的专政,只有把资产阶级及其反动因素全部镇压下去以后,只有在这种情况下,才能谈到无产阶级民主,谈到更一般的民主权利和自由权利。

既然从资本主义社会过渡到共产主义社会的一整个历史时期中,资产阶级或资产阶级因素必然还会大量存在、不断存在,那么,怎么能设想无产阶级专政作为无产阶级民主的前提条件会消失呢?既然资产阶级复辟的可能性还不会最终消灭,那么,怎么能事先断言,无产阶级在某种问题上,将承诺不采取专政手段呢?

托洛茨基要“不受行政和暴力镇压手段干预的自由”,在呼吁这种自由的时候,摆出一副对官僚、集权与专制等恨之入骨的面孔。“反对官僚专制,要求不受行政与暴力镇压的自由!”–说实话,这就是主张束缚无产阶级的“镇压自由”、“专政自由”。诚然,无产阶级不应该放弃和平解决问题的可能性,这是对的,但无产阶级同样不能放弃专政手段的可能性,这不是同样正确甚至更为正确的吗?就像无产阶级不会放弃和平发展的革命道路,但预先宣布说,无产阶级将不采取暴力革命的手段,这不是十足愚蠢的吗?

例如,拿文化自由来说吧,据说文化思想创作问题不能采取行政的和暴力镇压的专政手段,而要享有不受这种侵犯的自由。这听起来真高尚,会博得小资产阶级知识分子的同情和喝彩的。他们会给托洛茨基点一百个赞,然后在转发他的讲话的时候,顺手发表一下自己的评论:“文化自由,别搞专政!”而从无产阶级的实际情况出发,无产阶级就不能懂得,这明明是一帮资产阶级的文人墨客,为什么就不能用行政的、暴力的手段进行镇压和取缔呢?假如这里又搬出什么“少数无害论”,“文化思想领域无害论”,说什么,这可是文字领域啊,文字领域能够颠覆政权吗?文字领域能够对99%的专政构成威胁吗?那么,其一,这种“无害论”在之前已经反驳过了,它实际上是夸大无产阶级的力量优势,故意装出一副势单力孤的弱小样子(剥削者能是弱小的吗?);其二,这种辩护的说辞已经表明,这帮人是在寻求怎样的自由、怎样的民主,决不是与无产阶级保持一致的自由和民主,而恰恰是不受无产阶级侵犯,保存自己的资产阶级旧因素的自由和民主,因而是十足反动、十足有害的自由和民主。

当然,有的同志可能就要提问了:要是我们赞同这种行政的、暴力镇压手段的干预政策,那么,如果行政权力不受束缚,官僚利用这种权力打压工人自己的文化自由,那可怎么办呢?例如,想想一位官僚吧,群众对他说了不中听的批评话,然后官僚就借口反革命言论,用行政手段把人抓起来了。这可怎么办呢?

我们说,那就很明显,要对官僚实行无产阶级的专政,而不是企图用一个形式上的法令,如“苏维埃政权保护每一位公民的思想文化自由不受行政的和暴力的手段侵犯”等,来“约束”官僚在思想文化领域可能采取的行径。因为,第一,有什么理由对思想文化领域特殊照顾呢?资产阶级因素存在于社会生活的一切领域,有什么理由认为思想文化领域就不受专政镇压呢?第二,无产阶级的目标是全面贯彻自己的专政,而不是以放弃专政为前提,用放弃专政的手段,来保护自己不受可能的、未来的官僚专制的侵犯。在资产阶级因素必然不断存在、不断产生的历史条件下,许诺说在某某领域绝对放弃专政,这不过是倒退回一般民主主义甚至自由主义、改良主义的庸人立场上罢了。只要资产阶级因素还存在,无产阶级就一刻也不能放松自己的专政,而要加强自己的专政。至于说,专政可能不合规范,可能被行政官员私下利用,那么,对付这种腐化变质力量的,只有无产阶级群众的监督,只有依靠无产阶级群众的首创力量和革命干劲。问题在于,如何发动群众参与国家专政及其行政事务的日常管理,如何发动群众对专政执行的情况进行经常监督,如何从制度上把这一点规定下来、固定下来,成为群众生活的经常性的组成部分,以及诸如此类的方式方法……但决不是因噎废食,说什么无产阶级专政可能被官僚利用来对付自己,所以无产阶级就要追求形式上的自由和民主权利,把专政从一个又一个“据称无害”的社会生活领域驱逐出去,用一个又一个“不受专政侵犯”的法律条文来把专政关进笼子里,从而在一切“不受专政侵犯”的领域,都用“自由”的、“民主”的精神填满它、充实它。

–对此,只要从无产阶级的角度出发想一想就知道了,这种因为“害怕专政”而“把专政关进笼子里”的解决方法,到底有多么荒谬、多么幼稚。“害怕专政”是不可能保卫无产阶级民主的,因为无产阶级民主“要求专政”、时刻“贯彻专政”,而不是“害怕专政”、“把专政锁在自由不受侵犯的形式民主的法律条文之下”。例如,你在文化思想领域把专政废除了、搁置了,看上去无产阶级的思想自由和文化自由已经绝对不受侵犯了吧?但文化思想领域还有资产阶级!文化思想领域还有资产阶级因素!怎么办呢?无产阶级在文化思想领域可是享有民主、享有自由的啊!可是这个民主和这个自由也被资产阶级利用来保护自己了。可见,无产阶级如果不想让自己的文化自由成为一句空话,那他需要的就决不是“文化思想领域不受专政侵犯”,而是“在文化思想领域也要对资产阶级实行专政”!

问题的关键点在哪里呢?(1)不受专政侵犯;(2)不受官僚主义的专政侵犯;(3)要贯彻无产阶级专政及其侵犯;(4)要发扬无产阶级专政的民主。

问题的关键就在于,贯彻无产阶级专政及其侵犯,是发扬无产阶级民主的首要前提、根本前提。连贯彻无产阶级专政及其侵犯都做不到,还侈谈什么无产阶级民主呢?把无产阶级专政束缚在“自由不受侵犯”的形式条文之下,这种形式主义的自由民主,是否就能保证无产阶级的群众权利得到发扬,保证无产阶级利益不受侵犯呢?–显然只是做梦而已。因为无产阶级的利益就要求侵犯,要求对资产阶级进行侵犯。仅仅用形式民主的条文束缚住官僚主义专政,这还远远不足以用真正的无产阶级专政来消灭一切现实的资产阶级因素和资产阶级影响。事实上,这种人反映的只是小资产阶级惊慌失措、投鼠忌器的心理,是小资产阶级软弱动摇、无可奈何的心理。他一边是面对着社会生活领域各方面的资产阶级旧因素,一边是面对着官僚主义专政侵犯的全部可能性;他反对左,就不可避免右,反对右,就不可避免左。于是他妥协了,投降了,只求找出一条形式主义的简单道路,那就是把反对官僚主义作为主要方面,宁愿用“自由不受侵犯”的形式条文保护自己,也不要“真正贯彻无产阶级专政及其侵犯”的对资产阶级及其官僚进行镇压的革命路线。

当然,就拿文化思想领域来说,要想解决对资产阶级因素的专政问题,也不是只要简单粗暴的实行专政就可以了。事实上,恰恰是官僚主义的专政手段才会倾向于用简单粗暴的方式解决思想问题,用主观主义、形式主义的方法解决问题,用个人好恶来解决问题。而无产阶级的专政手段总是要求依靠群众、发动群众,利用群众的揭露和批评,暴露资产阶级因素的实质,然后再对它采取专政。就像1918年对待立宪会议一样,简单粗暴的专政是不能解决问题的,但也决不是放弃专政、不要专政,而是要依靠群众,利用向群众的揭发,来最终实现这个专政。

因此,“真正贯彻无产阶级专政”,本身就要求反对官僚主义的专政方式,本身就与官僚主义专政方式不相容。专政是无产阶级消灭资产阶级因素的必须手段,放弃这种手段就等于是放下武器,因而是极不明智的行为。不要官僚主义、主观主义、形式主义的专政,这是对的;但由此决不能得出“不要专政”、“约束专政”、“空置专政”的结论,这是错的;无产阶级要求的是真正贯彻专政,贯彻唯物主义的、客观实际的、无产阶级群众的专政,而要贯彻这样的专政,就不能不既同官僚主义作斗争,又同资产阶级因素作斗争(事实上,官僚主义和资产阶级因素是紧密联系的同一枚硬币的两面)。在自由主义、改良主义、民主主义的基础上,是找不到无产阶级革命解放的现实出路的,无产阶级只能在无产阶级专政的立场上,在无产阶级专政条件下继续革命、而非停止革命的基础上,才能找到自己的革命解放出路。除此之外的一切观点,无非都是在背离这个出路。

因此,无产阶级专政,要求依靠群众,要求发动群众,要求切实提高群众的觉悟和思想政治水平。专政并不能解决思想认识问题、觉悟水平问题,而为了贯彻真正无产阶级的专政,无疑就需要提高无产阶级群众的思想政治水平。哪些是无产阶级因素,哪些是资产阶级因素,这些问题并不是清清楚楚、明明白白的。因此,问题恰恰在于要从实质上揭露资产阶级因素、区别无产阶级因素,对资产阶级因素实行专政,对无产阶级因素则鼓励发扬。

像托洛茨基这样一般谈论“不受专政侵犯的自由”,无非是站在自由主义的立场上,从右的方面对官僚主义专政作批评。他在政党问题、派别问题、工人民主问题、官僚问题、自由问题、文化问题上,无不抱有这种小资产阶级的软弱动摇、投鼠忌器的心理。对他而言,问题不是要坚持正确的东西,而是要防范可能错误的东西;不是要贯彻和发展真正的无产阶级专政,而是要防范可能出现的官僚主义专政。如果无产阶级专政不会过火,不会被官僚所利用,那么托洛茨基也是打算拥护这样的专政的。就像社会主义革命如果没有破产、没有暴力、没有种种悲剧和残酷,孟什维克和社会革命党之流也是准备欣然同意的。–只可惜,无产阶级专政不可能一开始就彻底消灭官僚利用专政的可能性,因此,官僚主义专政几乎是一个不可避免的问题,是内在地包含于真正的无产阶级专政里面的问题。所以,托洛茨基动摇了,开始对这样的无产阶级专政丧失信仰。他不是考虑如何使无产阶级真正实现自己的专政,而是考虑起无产阶级如何能够保护自己不受官僚专政的侵犯!–既然无产阶级专政不可避免地会出现官僚化问题,那对于这样的官僚化专政该怎么办呢?托洛茨基打着“维护工人、反对官僚,维护民主,反对专制”的旗号,看似站在工人立场上,主张保护工人的民主权利不受侵犯。看似站在官僚的对立面上,主张把官僚专政驱逐出“自由”的领域。托洛茨基就这样获得了“革命的工人反对派”的面貌。然而,维护工人的什么呢?工人要求维护自己的什么东西呢?工人的民主就要求实行工人的专政,没有工人的专政,这样的民主不过是自由主义的民主,是形式民主罢了。因此,反对官僚,不是要用无产阶级专政代替官僚化的专政;而是要用无产阶级形式上的民主,去同官僚主义的专政倾向相并立。–这不是革命,而是真正自由主义的改良主义。

托洛茨基的政党观点也是一样。托洛茨基始终不懂得,首要的问题是无产阶级如何在每一领域都真正贯彻和巩固自己的专政,如何在每一领域都消灭和镇压资产阶级因素,鼓励和发扬无产阶级因素?

–因此,作为对立面问题提出来的,不是一党制还是多党制,而是执行无产阶级专政还是不执行无产阶级?是无产阶级专政的党呢,还是非无产阶级专政的党呢?是党的无产阶级因素呢,还是党的非无产阶级、从而资产阶级因素呢?

如果不是从“多党自由不受专政侵犯”的形式主义出发提问题,那就得承认,实质性问题不在于一党和多党的对立,而在于专政和非专政、无产阶级因素和资产阶级因素的对立。无产阶级的自由、民主,要求消灭和镇压政党问题上的资产阶级因素,而不是拿“自由不受侵犯”的形式主义,把专政驱逐出政党问题的领域。这样驱逐出专政,只会为政党问题上的资产阶级因素敞开大门,从而形式上是在捍卫无产阶级的多党权利,实质上却是在帮助资产阶级复辟。

例如,我们现在宣布多党自由不受侵犯,那么这些党是不是执行无产阶级专政的党呢?如果它们分明不是无产阶级专政的党,那么无产阶级是不是仍然要挂着“多党自由不受侵犯”的牌子,用这样的“形式权利”来保护这些党的存在呢?如果不是头脑发迂,那就要承认,无产阶级的利益要求消灭这样的非无产阶级专政的因素,而不是跟它讲什么平等、自由、公开竞争的权利。这样,多党自由就必然要求镇压和取缔政党的自由,而不是无条件地宣布自己就是多党制,就是多党自由不受侵犯。

因此,就算搞多党制吧,但这是为了什么呢?难道不恰恰是要用无产阶级专政的党,去镇压非无产阶级专政的党吗?不正是要用无产阶级因素,去消灭资产阶级因素吗?结果是,搞多党制,那也必然要求无产阶级专政的党联合执政,要求无产阶级专政的党镇压和解散那些非无产阶级专政的党;于此同时,要求联合执政的党内,消灭本身包含的资产阶级因素,发扬无产阶级因素。

总之,拿一党和多党的形式问题并立,这完全没有意义。要么是无产阶级专政的党,那就要消除自身中的资产阶级因素,发扬自身中的无产阶级因素;要么是非无产阶级专政的党,那就要推翻它,用无产阶级专政的党来重新代替它。–无论如何都不会得出这种结论:承认多党制,宣布多个政党同时并列的自由不受专政侵犯。这样形式主义的多党并存的自由,到底是为了什么呢?就像列宁在《怎么办》第一节里面揭露伯恩施坦主义的“批评自由”一样,这种纯粹形式的并列自由,不过是保存资产阶级修正主义的自由,保护资产阶级修正主义不受马克思主义侵犯的自由。如果真的把理论推进了一步,真的比原有的要更正确、更进步,那就不要并列,而要取代它、替换它,如果并不比原有的更进步,而是更退步,那就不要说什么批评自由、并列自由,无产阶级是不会承认这种自由的,无产阶级是一定要消灭这种自由的。

我能想象,这里肯定会有人跳起来说:无产阶级怎么就不能实行多党制呢?多党制能有什么危害呢?或者就说,如果能够镇压多党自由,那镇压的党变质了怎么办呢?它错用了权力该怎么办呢?再不然就是说,某某党、某某派在资本主义社会里面尚且还有立足之地,在社会主义社会里面怎么反而还丧失了生存空间呢?

所有这些问题都可以概括为三种反对无产阶级专政的论调:

(1)无害论——好像存在一种社会生活领域,该领域没有资产阶级因素,或该领域的资产阶级因素没有那么大的危害,所以,无产阶级可以不用在该领域实行专政,而是可以在该领域推行自由和民主。这种论调之所以是错的,就在于无产阶级不承认有这样的领域,不承认有无害的资产阶级因素。一切资产阶级因素都是镇压、消灭的对象。因此预先放弃使用专政手段,这就不过是向资产阶级妥协、投降罢了。

(2)变质论、错用论——这种论调把专政可能变质、可能不受约束、可能被错误运用等,当作主要防止对象。他们不懂得,错误的运用专政,决不是要求不要专政、束缚专政,而是要求真正唯物主义、客观实际、科学的、革命的、群众性的无产阶级专政。而这一点,恰恰不是什么“一般无产阶级的民主”就能解决的,因为,真正的无产阶级民主,就要求无产阶级专政的民主,真正无产阶级的自由,就要求无产阶级镇压的自由。把自由和专政对立起来,打着反对官僚专政、错误专政的旗号,实际上却是不要专政、束缚专政。总之,就是退回到一般民主主义甚至自由主义、改良主义的专政立场上。他们只晓得错误镇压是不对的,却不晓得不进行镇压也是不对的,甚至是更加不对的。总之,因为专政可能错用,就不敢再坚持任何真正的无产阶级专政,而只敢提一般的无产阶级民主,无非就是把无产阶级专政理论庸俗化为一般民主主义的小资产阶级的国家理论罢了。

(3)倒退论——这种人在资本主义时代还尚有立足之地,在无产阶级时代反而成了丧家之狗。于是发出一种哀叹,一种控诉,声称无产阶级专政实际上是一种倒退,证据就是:自己在资产阶级社会尚能生存,到了社会主义社会反被镇压了。可见这种无产阶级专政不但不是民主、自由的扩大,反而是民主、自由的缩小。于是乎,凡民主、自由缩小的无产阶级专政,都是假的无产阶级专政,官僚化了的无产阶级专政;而真正的无产阶级专政,只能建立在民主、自由扩大的基础上,建立在真正的“无产阶级民主”的基础上。对于这些人而言,民主是绝对的,没有无产阶级民主,就没有真正的无产阶级专政;却不懂得,就是这种无产阶级民主,在要求对自己中间的资产阶级因素实行镇压,因而本身就要求镇压这种民主,消灭这种民主,只承认其无产阶级的因素,而不承认其资产阶级的因素。对于这些在资产阶级社会能够生存,在社会主义社会反而受到排斥的人们而言,应该想一想自己的标准到底能不能代表无产阶级群众的标准,想一想自己身上体现的到底是无产阶级因素,还是资产阶级因素。果真是被“变质镇压”、“错用镇压”了,那也属于如何正确镇压的第二类问题,而不是不要镇压、束缚镇压的自由主义和改良主义。

总之,无害论、变质论、错用论、倒退论,这就是反对无产阶级专政的经常理论,也是主张“托式民主”、“托式专政”的经常理论。只要搬出反官僚的牌子,再挂出工人民主的旗帜,再宣布多党自由、政治自由、派别自由、文化自由等多项权利,–只要这样,无产阶级在一切领域巩固和发展自己的专政、消灭资产阶级因素、发扬无产阶级因素等根本问题,据说就被解决了。而实际上,托洛茨基根本就没有正确地提出这些问题。在托洛茨基看来,问题不在于群众,不在于千百万群众如何贯彻落实自己的真正无产阶级专政,不在于无产阶级群众已经达到和将要达到的觉悟和水平;而在于上层官僚分子,在于上层变质分子。只要把这些官僚化的领导人员打倒、重建,或者说,只要按照托洛茨基所设想的,用一个又一个“民主和自由的形式权利”去监督、制衡,搞多种因素的同时并列。那样,虽然好不到哪里去,但也不至于太坏。虽然没有贯彻真正的无产阶级专政,但也不会让官僚主义过于肆无忌惮。总之,这里面没有一丝一毫的社会主义气味,而只有小资产阶级的民主主义甚至自由主义。

最后,托洛茨基主义还把社会主义建设上的“托式专政”和“托式民主”问题,运用到了革命党的建设中去。他们说,革命党要承认“派别自由”,要在“派别自由”的基础上,搞行动一致。

这真是匪夷所思!布尔什维主义的党,坚持组织原则上的民主集中制,坚持思想争论的自由和组织行动的一致。布尔什维克的党,什么时候主张过“派别自由”呢?什么时候主张过把思想争论的自由发展到建立派别活动和派别组织的自由呢?这简直是胡说八道,把无产阶级党的组织纪律性视同儿戏。

的确,派别现象是客观存在的,是有客观生活的实际土壤的。对于派别,不能只凭主观好恶上的意见来处理,而要从客观生活的某些实际反映来处理。但是,不能主观主义、形式主义的处理,不代表就是不处理、不克服、不反对。派别现象是客观存在,但不是理想的、进步的存在,而是落后的、不开展的存在。党的任务之一,恰恰是从不开展走向开展,从不成熟走向成熟,从落后的形式走向先进的形式。因此,党要克服派别,而不是承认派别,尤其是简单承认派别有自由存在的权利。党承认派别现象的客观性,不是为了承认派别自由,而是为了从唯物主义的步骤出发,切实消灭派别现象,解散派别,让派别服从于统一的、集中的政党纪律。

因此,党不是不克服派别现象,而是主张不能唯心主义的、仅凭主观好恶的方法去克服派别现象。有些派别是无足轻重的,他们只是漂浮在社会表层的泡沫;有些派别则是客观生活中重大分歧的实际反映。对于这后一种派别,如果仅从主观好恶上去评价、去处理,那显然是要犯错误的。所以,党要区分实质性的派别现象,承认这种派别现象的存在。但这样做只是为了从实际行动上有效的消除派别,而不是为了用派别自由的形式来承认它、固定它。

党承认不同思想观点有表达分歧、公开争论的自由,但不能采取派别活动和派别斗争的方式,而要采取政党纪律和政党组织的方式。党承认思想上的争论自由,恰恰是为了巩固组织上、行动上的纪律和统一;而不是给派别活动大开方便之门,说什么无产阶级的革命党要承认派别自由,让人们在党的纪律之外再建立自己的派别纪律,在党的组织之外再建立自己的派别组织。

——再说一遍,这想一想都知道是无比荒谬的。这不是什么无产阶级的革命党,而是小资产阶级清谈分子的俱乐部。

话已至此,关于“托式民主”、“托式自由”的问题也就无需再谈了。“托式民主”不是无产阶级民主,而是小资产阶级民主;“托式自由”不是无产阶级自由,而是知识分子式的自由。“托式专政”也不是无产阶级专政,而是小资产阶级民主主义、自由主义的专政。总之,一个把无产阶级革命领导力量看得无比之高的“无产阶级革命家”,在遇到无产阶级专政问题上的“变质论和错用论”以后,就摇身一变成了自由主义的民主派。从左到右,中间并没有隔着一道万里长城,通过托洛茨基的思想领导力量,二者就合而为一、不断进行了。甚至可以说,早在1903年社会民主工党第二次代表大会的分裂问题上,托洛茨基就已经显出自己和列宁主义的政党纪律不相容了,和列宁主义的集中制不相容了。因此,问题的根子是很长远的,不是革命胜利以后才突然这样,而是早就这样了。以上就是“托式民主”和“托式专政”的意义。

六、关于共产主义运动史,革命史和建设史的解释问题

由于托洛茨基在革命问题上、建设问题上、专政问题上、民主问题上、经济问题上、世界问题上,都有自己的一套独立思路和独立见解,所以托洛茨基及其后人关于整个共产主义运动史,整个苏联和中国社会主义的革命史和建设史问题上,也有一套自己的理解和自己的解释。这就不能不牵扯到对历史问题的评价,尤其是对苏联问题、斯大林问题、中国问题、毛泽东问题的评价。

把这些问题都梳理一遍,实在是本文所不能及的。我们只能指出,托洛茨基主义在各种理论问题、现实问题、历史问题、评价问题等方面,和其他马克思主义、列宁主义者相区别,这一点决不是偶然的,而是根源于托洛茨基一贯的思想方法和理论主张的。

我们早就指出,托洛茨基最最核心的理论,不断革命论,在本质上就是跟马克思主义、列宁主义格格不入的理论。它抽象地描述了一种落后国家无产阶级率先夺得政权、把民主革命和社会主义革命、本国革命和世界革命合而为一的可能性,但完全是从高估无产阶级革命领导力量的这一错误前提出发的,而不是从历史发展的客观进程的多种可能性出发来论证的。因此,自始至终,托洛茨基都没有和马克思列宁的方法在本质上达成过一致,此后也基本上是各说各话,牛唇不对马嘴。

在这种情况下,托洛茨基主义实际上是丝毫不同于马列主义的第三种主义,但它却一直以真正的“革命马克思主义”、“革命列宁主义”自居。所以,从托洛茨基主义的观点看来,它觉得自己很正常,不属于一个另类的宗派,而是像马克思列宁主义那样,是公认的代表整个无产阶级革命利益的科学的理论体系和思想学说。而实际上它是根本不同的第三种主义。

这样一来,在马克思主义、列宁主义的理论体系,和实际生活中马克思主义者、列宁主义者派别繁多的现象之间,并没有理论上、思想上的内在必然性的联系。现实中左派观点林立,门阀众多,这不是因为马克思主义、列宁主义的理论学说造成的,而是因为客观生活的条件、当事人的主观认识水平等,诸多因素造成的。

但托洛茨基主义者就不是这样了,托洛茨基主义已经是独立于马克思列宁主义之外的第三种思想体系,而且这一思想体系在本质上以高估无产阶级革命领导力量为基础,以最大限度地发扬无产阶级的革命首创性、革命能动性的先锋精神自居,把不断革命论作为无产阶级革命的唯一科学的理论,从而看谁都是一副“停止革命”、“一国革命”而非“不断革命”、“世界革命”的样子。仅仅还只是革命胜利之前的阶段,托洛茨基主义就已经和一般马克思主义、列宁主义格格不入了,托洛茨基主义就已经给自己提出了一系列不同于其他马克思主义者、列宁主义者的理论主张和革命策略的标签了。因此,托洛茨基主义者对于自身的身份识别手段是非常多的,不怕和别人“区别”不开来,不怕丢在人堆里面,会一眼看不出他的独立性和特异性。再加上在革命问题之外,托洛茨基主义者还有一系列自己的“托式民主”、“托式专政”、“托式自由”的主张,还有一系列自认为正确的社会主义建设路线和社会主义过渡路线和世界社会主义革命的总路线……都到这个份上了,还能说托洛茨基主义者作为一个独立派别、一个特殊派别,没有自己十足的特异性吗?

正是因为以上托洛茨基主义者的种种特殊性和特异性。一般马克思主义、列宁主义的思想政治派别的分立,这很正常,没什么特殊之处;而托洛茨基主义的各种派别团体的分立,这就很不正常,非常奇怪了。这不是一句客观生活的实际条件、运动发展的较低水平、成员成分和主观素质等等就能解释过去的,而是与托洛茨基主义的理论主张、思想方法、策略路线等,联系一致的。

所以,尽管整个马克思主义阵营都派别林立,山头众多,但托洛茨基主义的派别分裂和派别独立现象,仍然不能等而视之,相提并论。从马克思、列宁的理论中得出分裂和分离结论的,很少;但从托洛茨基主义的理论中得出分裂和分离必要性的,就很多,也很容易,并且也很正义、很革命,有十足充分的大义。

托洛茨基主义者的这种由理论造成的内在特征,也被人们戏谑为“革命的精神洁癖”或“托派分裂症”。对此,我要证明的只有一点,那就是这种说法并非空穴来风,而是意外地很有道理。

在这种基础上,关于革命史、建设史、过去革命的关键领袖人物的评价等分歧,想要真正说服托派、反驳托派,几乎是不可能的事。因为那不是一个单纯事实问题,而是联系于托洛茨基主义的整个理论、思想、方法、策略的问题……结果谈一个问题,就必然要谈整个理论体系。怎么反驳整个理论体系呢?那只能从最根本、最核心的不断革命论谈起。而且反驳完了之后,还要重新结合历史经验,重新叙述事件的不同进程和人物派别的不同关系。想一想都觉得这太庞大,于是让人想起一句格言:你永远叫不醒一个想要装睡的人。

正是由于了解到托洛茨基主义整个理论体系、牵扯事实的广泛,我个人感到,对于这样一种严密的世界观和方法论和各民族经验的阐述,很难指望托派分子会自己克服自己的理论倾向。对于一个硬说列宁主义和托洛茨基主义没区别、没重大区别、没本质区别的人,你能说什么好呢?我想,说什么都是没用的。那属于极小概率的奇迹,而我们不可能把希望寄托在奇迹上面。

以上,就是历史问题方面很难达成共识的原因了。

七、结论:在思想上同托洛茨基主义划清界限

如题,没什么需要多说的了。实践的问题实践谈,思想政治上,则要坚决划清界限。经验不多、理论不扎实的同志,在不了解列宁和托洛茨基之间思想分歧的全貌的时候,容易被托洛茨基主义是真正的列宁主义的说法糊弄过去,容易被1917年革命证明了不断革命论的说法糊弄过去,容易被列宁克服了自己1905年观点的旧缺陷的说法糊弄过去,容易被“托式专政”、“托式民主”、“托式自由”表现出来的官僚主义反对派的面貌糊弄过去。

对此,我不反对同志们都去关注托派理论,好好研究马克思列宁与托洛茨基之间的区别。不过得事先知道,有人决不同意托洛茨基主义者的以上观点,从而在接触托派理论的时候,就应该留心托洛茨基主义决不是列宁主义的这样一种意见。

如开头所说,意见正确与否,只有读者自己能够判断。因此,我的目的只是:让读者知道有人决不同意托洛茨基主义就是列宁主义的说法。至于之后怎样,就各随各便吧!结束。

(本文转自激流网)