左右开弓按:近年来腾讯可谓风生水起,为了全面配合中宣部舆论大方向,不断炮制符合帝国主义、资产阶级世界观的反动言论,故此作为合集贴出,供网友们共享!!!原谅我,同志们,每次打开扣扣都会有这种莫名其妙的东东蹦出来。

日本国民与侵华战争责任来源:[url=http://view.news.qq.com/zt2012/zzzr/index.htm?pgv_ref=aio2012&ptlang=2052]http://view.news.qq.com/zt2012/zzzr/index.htm?pgv_ref=aio2012&ptlang=2052[/url]

将日本政府与日本国民区分开来,将侵华战争的罪责全部推给所谓的“一小撮军国主义分子”,而将日本国民置于一种“受害者”的地位,完全违背了历史的真貌。为政治目的而扭曲历史,短期可能获益,但长远而言,必然变成沉重而难卸的包袱。

将“日本人民”从侵华责任当中剥离出来,是斯大林的主意

就目前所见资料,最早提出在战争责任问题上,将日本国民同日本政府区分开来的,是斯大林。1949年7月,中共建政前夕,刘少奇率中共中央代表团秘密访问苏联,在谈到对日政策时,斯大林认为:

“现在美国正在争取日本,如果它达到目的,今后中国的困难将更大;但如果你们能把日本争取到你们这方面来,则资本主义从此将在远东寿终正寝。日本人民是好的,中国人民对日本人的仇恨情绪不应成为你们争取日本的障碍。可是日本还有一批上层反动分子没有被打下去,今后你们的任务就是要帮助日本共产党及其它进步势力打击日本的反动分子。”(转引自《建国前后中国共产党对日政策的形成与演变(40年代后期—50年代中期),载《中共党史资料·第七十四辑》)

斯大林的建议得到了中国官方舆论的鼎力宣传

遵照斯大林的建议,1949年后的中国政府,长期致力于“帮助日本共产党及其它进步势力打击日本的反动分子”;斯大林的意见——“日本人民是好的,中国人民对日本人的仇恨情绪不应成为你们争取日本的障碍”——也得到了中国官方舆论的鼎力宣传。如1950年1月17日《人民日报》看法文章《日本人民解放的道路》称:

“日本帝国主义曾经是并且现在仍然是中国人民的敌人,但是日本人民却是中国人民的朋友。日本人民和中国人民有共同的敌人,这就是日本帝国主义及其支持者美国帝国主义。日本人民和中国人民有共同的朋友,这就是社会主义的苏联,各人民民主国家,以及为反帝国主义而斗争的全世界的无产者和被压迫民族。日本人民的解放是中国人民所极为关怀的。”

因为坚持斯大林的这一“两分法”,即便日本来访者主动“代表日本人民”对侵华表示歉意,中国领导人也不会忘记将“日本人民”放置回“受害者”的既定角色。如1953年9月28日周恩来会见大山郁夫,大山表示“代表日本人民向中国人民表示歉意”;周恩来则回答说:“本军国主义分子的对外侵略罪行,不仅使中国人民和远东各国人民遭受了巨大损失,同时更使日本人民蒙受了空前未有的灾难。”再如1971年3月13日,周恩来在会见日本关西学生友好访华参观团时发表谈话说:

“日本在亚洲成了强国,军国主义的野心大起来了。……军阀可以决定一切,强加给天皇,所以天皇实际上也是个傀儡。从1894年起一直到1945年共51年,(日本侵华)对中国人民是很大的教育。所以,你们日本的资产阶级南乡三郎和毛主席见面时说,日本帝国主义侵略中国,日本人民应向中国人民道歉。毛泽东同志说,不要道歉,我们还要谢谢日本军国主义。如果仅仅是甲午战争、日俄战争,还不能教育中国人民。”

毛泽东1961年说:“要分清同日本人民的关系和同日本政府的关系”

60年代到70年代,在许多外交场合,周恩来、廖承志等人在谈及“日本人民也是军国主义受害者”这个论断时,无一不提到是在“遵照毛主席的教导”。那么,毛泽东本人是怎么看这个问题的呢?

查中国社会科学出版社出版的《战后中日关系文献集》,毛泽东1960年6月21日会见日本文学代表团,是如此评价日本侵略这一历史问题的:

“中国地方大,打了10年内战。以后同日本军阀打仗,又和蒋介石合作。我同很多日本朋友讲过这段事情,其中一部分人说日本侵略中国不好。我说侵略当然不好,但不能单看这坏的一面,另一面日本帮了我们中国的大忙。假如日本不占领大半个中国,中国人民不会觉醒起来。在这一点上,我们要‘感谢日本皇军’。但是日本现在没有负担了,因为日本没有殖民地,相反地变成了殖民地和半殖民地。”(《毛泽东同日本文学代表团的谈话》)

1961年1月24日,毛泽东在同来访的日本社会党议员黑田寿男时如此说道:“要分清同日本人民的关系和同日本政府的关系,两者是有区别的。”1965年11月25日,在同参加中日青年友好大联欢的日本各代表团团长和其他日本朋友的谈话中,毛泽东又说:“我们反对美国帝国主义,只是限于反对帝国主义分子,一定要把美国帝国主义分子同美国人民划分清楚。这个观点在我们中国长期搞不清楚,是闹了几十年才逐步搞清楚的”——虽然谈的是“美帝国主义和美国人民”,但话却是说给日本来访者听的。

周恩来对田中角荣说:中国人民“严格区分极少数军国主义分子和广大的日本人民”

1972年,中苏已经交恶,斯大林时代所赋予中国领导亚洲革命、“帮助日本共产党及其它进步势力打击日本的反动分子”的政治任务已经不存在了,但此时的中国外交政策已转变成联美抗苏,与美国在亚洲最亲密的盟友日本实现关系正常化,也就成了当务之急,所以,“日本极少数帝国主义分子”和“日本人民”之间的“两分法”,继续被延续继承了下来。

1972年9月17日,廖承志在与日本自民党访华代表团会谈时如此说道:“日本军国主义过去发动侵华战争,使千百万中国人民蒙受灾难,付出了巨大的牺牲。同样,广大日本人民也是军国主义的受害者。中国人民遵照毛主席的教导,从来把一小撮军国主义者和广大日本人民严格区别开来。”。

25日,周恩来在欢迎田中角荣总理大臣宴会上的祝酒词里,也如此说道:“自从1894年以来的半个世纪中,由于日本军国主义者侵略中国,使得中国人民遭受重大灾难,日本人民也深受其害。前事不忘,后事之师,这样的经验教训,我们应该牢牢记住。中国人民遵照毛泽东主席的教导,严格区分极少数军国主义分子和广大的日本人民。”

但中方的这种“两分法”并未获得日方的“共鸣”,田中角荣的祝酒词里,将残酷的侵华战争用“麻烦”二字一语带过:“遗憾的是过去几十年之间,中日关系经历了不幸的过程。其间,我国给中国国民添了很大的麻烦,我对此再次表示深切的反省之意。”如此轻描淡写,以至于中方不得不提出抗议,最后在恢复邦交的《中日联合声明》中,才有了“日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任,表示深刻的反省”——虽然用“损害”代替了“麻烦”,但声明仍然不承认侵华战争是“侵略战争”。而在次年2月2日的日本众议院,议员不破哲三提问首相是否认为中日战争是侵略战争时,田中的回答则是:“你要问我那次战争是不是侵略战争,我的答复是,我无法回答这一问题,这还是留待将来的历史评说吧。”

反观日本,其战后第一反应,是用“全民忏悔”来洗刷天皇的战争责任

与中共建政伊始即致力于区分“一小撮军国主义分子”和“广大日本人民”相反,日本1945年战败后,新成立的东久迩内阁在处理战后事务时的第一反应,是用“一亿总忏悔”来洗刷天皇的战争责任。

所谓“一亿总忏悔”,即东久迩在1945年8月28日会见记者时所言:“事已至此(战败),当然是政府的政策不好,另外,国民道义的颓废也是原因之一,此时此刻我认为,军、官、民等国民全体都必须彻底反省和忏悔,我相信,全体国民的总忏悔是我国再建的第一步,也是国内团结的第一步。”9月5日, 东久迩又在第88次帝国议会的施政演说中,强调战争的结束是由于天皇的“御仁慈”和“大御心”,,强调昭和天皇是“和平主义者”,称战争的责任不在天皇,而在全体日本国民:“今天我们回顾过去,不是责备谁,追究谁的问题,无论前线后方,无论军、官、民,所有的国民都必须冷静地反省,今天, 我们只有进行总忏悔,在神的面前洗净一切邪心,才能把过去当作将来之鉴。”(值得注意的是:东久迩内阁还刻意使用“战败责任”来混淆“战争责任”)

因为美国的干预,东久迩内阁维持不足两月即被迫解散。但新成立的币原喜重郎内阁延续了前任内阁洗刷天皇战争责任的既定方针。11月5日,币原内阁做出《关于战争责任的决议》,决议称:“大东亚战争是鉴于帝国周边的情势,而不得已发生的”,“天皇陛下坚决主张对英美交涉,和平的妥协”,“关于开战的决定,作战计划的实施,天皇陛下遵从宪法运用中确立的惯例,不能驳回大本营或政府决定的事项。”

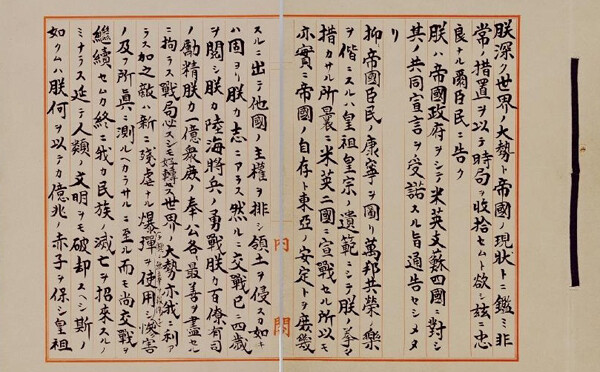

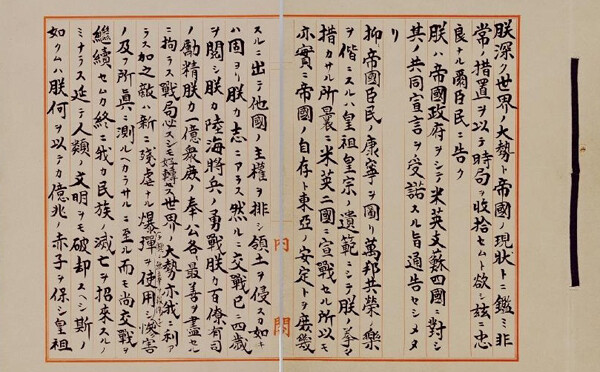

《大東亜戦争終結ノ詔書》手稿(点击图片可看全图)。通观裕仁《终战诏书》,815个字中根本没有“投降”二字,也没有承认日本“战败”。对于其侵略战争,诏书也百般狡辩,说什么战争是为了日本“自存”和东亚“安宁”,日本仍旧以反抗欧洲白人统治,“解放东亚”的救世主自居。并且,裕仁在诏书中所说的战争是指自1941年开始的“已阅四载”的与英美间的战争,而对侵略中国的行径根本不置一词。对各国抗击日军的行为甚至用了“频杀无辜,惨害所及”的字眼。

但美国另有想法,通过控制日本媒体,向日本民众灌输了与中国相似的战争责任“两分法”

但和东久迩内阁不同,币原内阁不再提什么“一亿总忏悔”。这个变化,很大程度上是美国干预的结果。美国战后驻军日本,一方面要压制日本国内美化侵略战争的声音,如币原内阁坚持使用“大东亚战争”一词,即被美国认为有“美化圣战”的意味而被禁用;但另一方面,美国要维持其在日本的占领,势必要采取措施安抚日本国民,若依照东久迩内阁“一亿总忏悔”的路数,则全体日本国民被认定为负有“战败责任”,会严重威胁美国对日占领的稳定。故美国太平洋陆军总司令部从从1945 年末开始,利用NHK广播连续播放《真相是这样的》长篇系列报导,同时通过各新闻媒体连载《太平洋战争史——不真实的军国日本的崩溃》 ,把适合美国现实政治需要的“太平洋战争史观”强制灌输给全体日本民众。

美国在日本强制灌输的“太平洋战争史观”的主要观点有五:一,日本对外发动的侵略战争始于1931 年的九一八事变,经七七事变到最后发动太平洋战争,对外的侵略战争是连续性的。二,日本侵略的主要目标是在中国。三,美国为战胜日本帝国主义做出了最大贡献。四,以军部为中心的军国主义者是侵略战争的主要责任者,而天皇、宫中派(天皇身边的重臣) 、财界、舆论界等属于稳健派,是军国主义的对立势力。五,强调日本军国主义者隐瞒了事实,欺瞒了民众,日本国民也是军国主义的牺牲品。

如此,美国虽然不像苏联那样讲究什么“阶级史观”,但出于现实利益的考量,却对历史——日本侵华的战争责任——作出了相同的扭曲。

美国的扭曲宣传,直接导致日本国民对战争责任缺乏反省;中国的两分法则强化了这种扭曲

这种宣传,直接导致两个严重后果:1、夸大美国对日作战的战绩,为日本以后轻视亚洲被侵略国埋下伏笔;2、极端淡化了日本民众的战争责任意识,绝大部分日本民众“自觉”地认同了自己就是美国宣传下的“军国主义的牺牲品”,而逃避了对战争责任的反省——据爱知县知事45年9月8日的一份报告,当地老百姓对“一亿总忏悔”非常反感,称:“我们为了打赢战争,忍受了所有的无奈,今天才明白知晓国力真相的领导者们的欺瞒政策”;“为什么不信任忠良的国民,公布事实的真相,甚是遗憾”,“直到最后,指导者还欺瞒国民,实在该死”,“历来的指导当局在国民总忏悔前,必须负起自己的责任”。美国对日本侵华的战争责任的扭曲宣传,显然迎合了日本民众的这种“反感”。(资料转引自王希亮,《评“一亿总忏悔”与“天皇退位论”》,载《抗日战争研究》2003年第1期)

日本最大的非商业性广播电视网络NHK下属的广播文化研究所,在2000年上半年以《日本人的战争》为题进行过一次舆论调查,调查的第1题是:“说到战争你首先想到的是哪一场战争?”在“第二次世界大战”、“越南战争”、“海湾战争”、“前南斯拉夫民族纠纷”等选项中,选择“第二次世界大战”者占73%。第2题“战争的印象”,有70%左右的被调查者选择“悲惨”和“原子弹爆炸”。关于日本一般国民有没有战争责任问题,有一半左右的被访者认为“当时的国民是政府、军部发动战争的受害者,他们没有责任”,勉强认为“从结果上看当时的国民与政府、军部合作,从这个意义而言是加害者,有责任”者不到30%。出现这样一个结果,最关键的因素,当然是美国当年占领日本期间的扭曲宣传;而中国自49年以来基于“阶级分析”的“两分法”,显然也有力地强化了日本民众对自身无战争责任的认知。

就史实而言,将战争责任推给“日本政府”和“一小撮战争狂人”,实在很幼稚

但日本国民真的没有战争责任吗?或者说其战争责任很小,已经到了不需要刻意提出并反省的程度了吗?显然并非如此。中国社科院日本所日本问题专家赵刚曾如此批评上述荒谬的“两分法”:

“多年来,对日本国民性的认识,我们似乎陷入了一个误区,总以为历史上日本对外发动战争,仅仅是日本最高统治者天皇和一小撮战争狂人所酿造的悲剧,与广大日本人民毫无干系。充其量,日本老百姓只是受了蒙蔽。但是,如果对日本近现代历史稍作分析,便不难看出这种看法的片面与幼稚。

“公元1592年丰臣秀吉派遣小西行长、加腾清上侵略朝鲜,妄图迁都北京爆发的战争;公元1894年日本出兵侵占朝鲜,偷袭中国海陆军发动的甲午战争;公元1904年日本以突然袭击的方式在中国境内挑起的日俄战争;以及20世纪30年代日本发动的侵华战争及太平洋战争,这些历史上非正义的侵略战争,有哪一场没有得到过日本国民狂热支持和拥护?若没有多数日本国民亢奋高涨的积极响应,这些战争能如此大规模地开展吗?

“据历史资料表明:二战期间日本各党派对战争议案表决时,甚至连日本共产党也投过赞成票。在全世界人民反法西斯战争接近尾声时,美军向日本本土发起最后的攻击,在冲绳战役中,日本方面伤亡24万余人。其中正规的军人仅6万余人,将近18万人则是普通的老百姓。这些老百姓为了效忠天皇,进行‘大东亚圣战’,宁愿自杀身亡,也坚决不投降。战后,日本政府追查战争责任,当时的首相东久迩曾提出‘一亿总忏悔’的口号;日本共产党也提出‘一亿人民一亿战犯’,主张日本全体国民共同忏悔。但是,这种提法并没有得到多数日本人的认同。当西方记者对市民采访问及日本为什么被打败时,多数老百姓竟然回答,‘日本还没有准备好’。直到上个世纪90年代,日本舆论在进行民意调查时仍发现,认识到过去那场战争是侵略战争者不足50%,而认为这场战争是为了生存不得已进行者占了50%;同意这场战争是‘反抗欧美压迫,解放亚洲诸国’者竟然占了45%,而对此持不同意见者仅有25%。”

观察民意何在的一个视角:日本市场化媒体为争取读者到了不得不鼓吹战争的程度

为了把问题说得更明白一些,不妨以报界为例说明。曾任外务省情报部长的白鸟敏夫在远东国际军事法庭的供述词中,曾有这样一段陈述:

“1931年9月18日的满洲事变,对币原外相及所属外务省官员来说扰如晴天霹雳,受到猛烈冲击,一时竟不知所措。按照对待突发事件的惯例,政府决定了不扩大并迅速地实现现地解决事件的方针,并随即将此会布于众。我主管的情报部奉外相之命,全力开展了支持和平解决事件的舆论动员。但连过去一般情况下被认为是同情外务省的报纸,此次亦与伦敦裁军会议时迥然不同,未与我们保持步调一致。伦敦裁军会议时,在报纸的支持下,政府不顾国内的强烈反对仍得以在条约上签字,这种气氛的变化几乎发生于一瞬之间。由于报纸及舆论站到了强力政策的一边,所以外务大臣及其部下深感运用外务传统极为困难。”——政府希望和平解决“满洲事变”,因而展开舆论动员,报界却完全倒向民意,不与政府合作;民意如此,怎能说国民没有战争责任?

再如:《朝日新闻》在日军发动九·一八事变之前,始终主张裁军。但事变发生不久,即主动放弃了裁军立场,转而拥护军部。10月19日大阪宪兵队向军部提交的一份秘密报告可以证实此种转变完全出乎自主和自愿:

“大阪朝日新闻社此前于社论及其他报道中,从国家财政经济立场出发,常强调裁军论。特别是编样局长高原操、论说委员兼调查部长藤田进一郎、经济部长和田信夫等,此色彩最为浓厚,备受注目。而日支冲突事件(即九一八事变)局面展开、国家面临重要时刻之际,暂时搁置裁军主张。为决定对时局之方针,自十月十二日午后一时至夜八时,召开该社主要领导大会……经各部长集体协议,作为大阪朝日新闻社今后之方针,虽如从来强调裁军,但当国家处于重要时刻,作为日本国民,支持军部、统一国论乃为理所当然。故决定抑制对军部及军事行动的发难批评,而应积极支持之。”

该社记者森恭三则如此解释报社的立场转变:“满洲事变爆发时,大阪朝日新闻社内的空气是对关东军持批判态度的,但不知不觉就减弱了,我们下边的人不知报社方针是否改变了,报纸已开始对潮流妥协。”(《我的朝日新闻社史》)——要让这样一份对关东军持批判态度的报纸改变自己的立场,所谓的“潮流”,即民意基础如何,也是可想而知的。

事实上,九·一八事件爆发时,日本报业早已完全实现了市场化,如何抓住更多的读者,是报纸赖以生存最关键的前提。报界在九·一八事件后迅速转向,变成军部的支持者,一点都不奇怪,因为当时日本国内各阶层的战争狂热空前高涨,在“惩膺支那”的呼声中,报界集体使尽浑身解数,争取读者,扩大销售量。因为迎合了当时读者的心理。许多报纸销量猛增,仅从事变爆发到次年的2月29日,《东京朝日》发行增加20万份,《大阪朝日》则增加27万份。当然,稍后一些时候,日本政府完成了对报界的严密控制,但九一八事变前后报纸的这种变化,已足以说明当时日本民意何在了。

至于那种说民众支持战争是受了某些势力的蒙骗的辩解,不妨听一听日本著名电影导演伊丹万作的反思:

“许多人都说在战争中受了骗,可是,在我接触的范围内没有一个人说自己骗过人……无计划、疯狂的战争的必然结果,是使国民陷入不共同吃苦就不能生存的境地,尽管如此,诸位不还是相信只有自己没有骗人吗?……被欺骗也是一种罪,从古至今这也不是值得吹嘘之事。……而那些若无其事口口声声称‘我被骗了’的国民,恐怕今后也会再次上当受骗。不,现在他们就肯定已经开始被其它的谎言骗得团团转了。”(《战争负责人的问题》)

(编辑注:专题凡未特别注明出处的史料,均引自中国社会科学出版社《战后中日关系文献集》)

结语

在这样一个特殊的日子里,做这样一个专题,除了澄清历史真相之外,还希望它能够是一面镜子。因为类似的全民疯狂的悲剧事件,并不仅仅只发生在日本。阶级分析式的“两分法”、“欺骗论”,是无法彻底反思日本侵华战争的,自然也无法彻底反思其他类似悲剧事件。

左右开弓注:本文以民族观点代替阶级观点,将整个侵华战争的责任分配给日本国民,最首要的目的当然是承接中宣部的谕旨,激发中国人民的民族认同和复仇意识,这是一个短期的目的,从长期来看,也是为河蟹扩张打下思想基础,进一步增强河蟹的统治基础和合理性,同时,也是要将劳动人民捆绑在河蟹这架蓄势待发的战车上,一旦战争失败则以人民利益来承担他们的阶级错误。

[ 本帖最后由 左右开弓战当中 于 2012-9-5 08:37 编辑 ]

莫梅木

2

日本的悲剧在于,苏俄成立之后,日本作为帝国主义环节中最薄弱的一环,劳动者的自我防御组织(如工会)和革命组织(日共)极为薄弱,在遭到统治阶级毁灭性打击之后,一小撮不逞分子不是进了监狱就是被迫流亡海外。无产阶级和下层小资产阶级被绑上了垄断资本输出扩张的战车之上。和谐的传声筒说日本的国民必须对战争负责,但事实是呢,南北满铁路的利润是属于三菱这些财阀的,而流血牺牲则是底层无产阶级承担的;马来的宝藏进了高级将领的腰包,而传染病的痛苦则大多降临在贫苦农民出身的士兵手上。日本在进入资本主义社会之后,为了以大打小(对付宗法社会的清朝和半宗法半资本主义社会的帝俄)历次对外战争的军费都占到了财政总收入的30%-40%,而这个税收负担大多是由劳动者承担的,二战中间要两线作战,这数目也不会小。但无产阶级和贫苦农民除了“国民的荣誉感”,屁都没得到。不仅如此,日帝禁止城市里的无产者在战争期间罢工,禁止农村里的贫苦农民免除兵役。和谐的传声筒不知从哪里得出“责任同等”的道理,你们统治阶级对被统治阶级从来没有“利益均分”的啊。

在任何一个帝国主义国家,这句话都是通用的!!!对无产阶级

“中日两国人民亲如兄弟,资产阶级欺骗人民,用血在我们中间制造鸿沟,并且继续在制造。但是无产阶级和它的先锋队正在用自己的血来消灭这道鸿沟。小林多喜二同志的死就是一个证明。这一切我们是知道的,我们不会忘记。我们正在坚强地沿着小林多喜二同志的血路携手前进”。

无产阶级不具备独立的组织,不发出正确的政治诉求,不与机会主义做坚决的、彻底的斗争,就会成为帝国主义扩张的武器,这一点是毋庸置疑的。

因此河蟹无产者要吸取这个教训,坚定地成为和谐战争的反对者,为埋葬资本主义作出自己的努力!!!

莫梅木

6

[

吸取教训的一个很重要方面就是多引进二战前日本和希特勒上台前德国的群众运动的经验,进行文化传播和资料翻译,另外一战中间德国无产阶级一直有抗争,没有完全被摧毁,比后来的日本和法西斯德国时期好多了。共产主义者首先应该相信群众的觉悟,其次一定要警惕说中文的艾伯特、谢德曼、诺斯克、伯恩斯坦、考茨基,这个倒不是说跟这些人争夺影响力,主流的爱国主义左翼背靠资产阶级的支持,肯定会有更大的宣传空间,一小部分激进分子所能做的是利用有限的机会发出一些声音。这样的声音在巨大的危机和事变中间会被放大,就像在德国的十一月革命时那样。只是李卜克内西他们太相信以“考茨基”为领袖的独立社民党,觉得他们反对帝国主义战争,毕竟还是社会主义者,所以一直留在里面当反对派。到了德国搞“苏维埃”(工人和士兵代表大会)的时候,群众就犯迷糊了,”你们不是跟考茨基先生在一个党里面,考茨基先生那么有威望,你们怎么这么骂他“,然后要解释一通,结果反革命的“自由军团”入城了。

[只不过这种抗争采取什么形式,在何种组织领导下是一个很重要的问题。

德国二战时期国内也存在无产阶级抗争,这也是不能否定的,刺杀希特勒的行动固然是资产阶级的,但足以证明国内对于法西斯并不完全持狂热态度。

但为什么德国两次成为世界大战的策源地????这是一个值得深思的问题,和机会主义思想不做斗争,和机会主义分子不划清界限,是最为根本的问题,无产阶级堡垒是被那些宽容的无产阶级革命领导者自己毁掉的,这就是我们今天推崇列宁的原因,这就是我们推崇马克思的原因,对各种机会主义做批判,毫不让步的批判,尽管有人说这是宗派主义,但任由机会主义蔓延,结果是毁灭性的!!!

本论坛在批张时就采取了机会主义的政策,以致最后苏拉密发动仙人洞革命,这又是一个活生生的例证!!!尽管保坛派是坚决不承认的!!!

“攘外必先安内”政策始末

九一八事变前后,中共建立苏维埃政权与国民政府针锋相对,国内军阀割据群雄乱战,蒋介石采取“攘外必先安内”希望统一全国政权后集中力量抗日;除了统一政权的迫切要求之外,也有权衡整体国力的一面,蒋介石希望忍耐求和,藉以拖延充实国力,在“最后关头”摊牌。可以说,在当时内外交困局面下,蒋介石推行“攘外必先安内”政策是应付时局的一种复杂抉择。

九一八事变后,“安内”既针对中共,也针对军阀和党内反对派

九一八事变前夕,蒋介石就已多次提出“攘外必先安内”,不过当时在中国尚未遭受大举侵略,其实际意义和影响均较有限,攘外近乎口号宣传,尚未真正落到实处。九一八事变后,东三省沦陷,蒋介石依然坚持并更强调“攘外必先安内”。1931年11月的国民党四全大会期间,蒋再三表白要抵御外侮,“先要国家统一,力量集中”。同月30日又指出:“攘外必先安内,统一方能御侮,未有国不能统一而能取胜于外者。故今日之对外,无论用军事方式解决,或用外交方式解决,皆非先求国内之统一。”

众所周知,蒋介石的安内的首要目标是中共,但安内还有另一目标,就是驯服各反对派和军阀,稳固中央统治。当时军阀长期割据,蒋介石自上台后,即设法削弱民国以来形成的地方长期割据局面,将权力收归中央。

中共此一时期与蒋介石政权全面对抗,尚无联合抗战之意

九一八事变枪声未落,就在事变发生后第四天,中共发表《关于日本帝国主义强占满洲事变的决议》,称目前的中心任务是借国人对国民党的消极抗日的愤怒,引导他们消灭国民党:

“……党在这次事变中的中心任务是:加紧的组织领导发展群众的反帝国主义运动,大胆地警醒群众的民族自觉,而引导他们到坚决的无情的革命争斗上来。抓住广大的群众对于国民党的失望与愤怒,而组织他们引导他们走向消灭国民党统治的争斗,抓住一切灾民,工人,兵土的具体的切身要求,发动他们的争斗走到直接的革命争斗。……”可见,当时中共与国民党之间针锋相对,中共提出要抗日也更多的出于消灭国民党的策略。

在九一八事变后一段时期内,中共受到共产国际的影响,推行“下层统一路线”,把 “九一八”事变定性为反苏战争的序幕,要求“现在全国无产阶级及劳苦群众身上放着伟大历史的任务:这一任务便是武装保卫苏联”,推翻勾结帝国主义的国民党政府。尽管他们也谈到“民族解放战争”、“反帝运动”、“抗日斗争”等,但是他们并没有把抗日放在首位,而是把阶级斗争列为首要任务。当时中共还把民族资产阶级及其派别视为“最危险的敌人”,“应该以主要的力量来打击这些妥协的反革命派”。当年马占山在东北奋勇抗战的,中共骂为“帝国主义最狡猾的奸细”,提出打倒马占山”的口号,把爱国将领冯玉祥、方振武、吉鸿昌、王以哲等率部组织抗日同盟军的行动和与我党合作的表示,说成是“高挂抗日反蒋旗帜”,“借着抗日的招牌,欺骗一士兵群众,掩盖他勾引日本帝国主义进攻察哈尔、绥远,以便帝国主义谁备反苏战争的阴谋”。(《中国共产党抗日民族统一战线政策的形成与共产国际》,杨奎松,《近代史研究》1982年第4期 )

总而言之,九一八事变后一段时期内,中共已经成立政权与蒋介石政权进行全面对抗,也未有息战联合抗日之意;一国只能有一个合法政权,蒋介石作为当时的全国政权,把中共列为“安内”的头号目标,也在情理之中。

一方面,蒋介石认为“日本的侵略就是土匪所招致的”,故主张“先要戡定内乱”

国民党一直视中共为危及其政权的大患,认为日本能够侵略中国,很大程度由于国内混乱所致。1933年,蒋介石说得最直白了:“自九一八以后,日本既占东北,又攻上海,取热河,情势一天天更加严重;同时在江西的土匪,也就在这个严重情势之下,藉日本帝国主义砲火间接的掩护,竟得休养生息的机会,运用其进战防守的狡谋。我们如从事实牵连的关系来说,日本的侵略,就是土匪所招致的。

于是,在蒋介石看来,先求得“国内统一”,才能来抗日“攘外”,“安内”是“攘外”的前提,“统一”是抗日的基础:“所以我们要抵抗日本,就先要消灭这个祸根的土匪。古人所谓攘外必先安内,意思就是先要戡定内乱,然后可以抵御外侮,这话有至当不移颠扑不破的至理。”(革命军的责任是安内与攘外——在崇仁总指挥部讲,1933年)”

另一方面,蒋介石的“安内”还包括“调节中央与地方之关系,消弭一切内战”

从九一八事变开始,蒋介石对攘外就有所谓最后关头的之说。1931 年9月蒋谈到:“如至国际条约信义一律无效,和平绝望,到忍耐无可忍耐,且不应忍耐之最后地步,则中央已有最后之决心与最后之准备。”1932年底,他又在日记中写道:“非至最后关头,乃确有把握可以得到相当价值,且必可保存党国之时,则不作无益之牺牲。 ”日本发动侵华战争后,蒋介石对日本的侵华野心有较明确的意识和较清醒的判断,认为“彼之处心积虑,乃企图亡我整个之中华民族”。

在“最后关头的来临”前,蒋介石并未决心与日本全面作战,而是采取“所谓节节抵抗的消极战术”,即以抵抗表明中国领土“不能无代价的放弃”,而在一定的抵抗后即努力寻求妥协,尽力避免全面冲突。蒋介石一方面相信日本未对其安全构成绝对危险,安内依然比攘外重要,抵抗的目标终究还是要为安内求得时间,另一方也为充实国力,为长久战做准备,正如蒋介石称:“在今日谋国急务,非健全内政、先巩固基本地区及强固基本军队不可。”1932年12月国民党四届三中全会通过的《集中国力挽救危亡案》,要求尽力达到“全国人力集中,各尽其才,俾得内部相安,共御外侮,及调节中央与地方之关系,消弭一切内战。”根据中国对日防御的战略态势,四届四中全会进一步决定将物质建设发展重心放在内地,要求“于经济中心区附近不受外国兵力威胁之区域,确定国防军事中心地”。五全大会又明确提出 “兴实学以奠国基”、“弘教育以培民力”、“裕经济以厚民生”等“建设国家挽救国难”的十项要计,在财政、金融、交通、精神文化教育等方面采取了一系列措施。

总而言之,在蒋介石看来,抵抗就是为了图存,既然目前抵抗尚不足以求生存,现实的道路便只能是妥协。抵抗终极目前的和妥协的现实道路并不排斥,反而是一直,那就是最终取得胜利。所以,不难理解蒋介石这种抵抗又妥协之举,他退避锋芒、忍耐求和,藉以拖延摊牌时间的策略。

时人其实赞同暂时对日妥协:“不统一不建设就没实力,没实力又如何能收复失地”

九一八事变后,南京政府最初的态度很明确,即军事上采取“不抵抗主义”,在外交上力求国际干预。蒋介石在事变发生后的第四天,就宣称:“此刻必须上下一致,先以公理对强权,以和平对野蛮,忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国际公理之判断”很显然,蒋介石对直接采取军事行动抵抗日本军队的入侵顾虑重重,力图使冲突局部化,一心指望利用列强相互间的矛盾来约束日本的侵略行动。。

当时有相当部分的学者和知识分子对国民党这种不抵抗政策十分不满,他们发动学潮情愿,同时也冲击国民党,要求立即对日作战,收复失地。然而,这时绝大多数知识分子却并不把事情看得如此简单。“天津《大公报》的社评清楚地反映了这时相当一部分知识分子的心态。能战固然好,但以现在中国四分五裂的混乱虚弱局面,岂是对日宣战所能骤然改变的?且主战者也明白承认,战端一开,非五年十年不能有结果,如此国家统一和建设又岂能有所成就?国家不统一不建设就没有实力,没有实力又如何能够以武力收复失地?于是乎,所谓‘我方既无武力夺回之成算,结果仍必归之外交解决’之说,颇得一部分知识界名流的赞同。一时间,他们或者致电美国政府,或者致电国联,要求主持正义。甚而至之,鉴于日本方面于10月间公开发表了解决‘满洲事变’的五项条件,著名教授胡适甚至直接致函国民党领导人,主张不失时机地对日直接交涉,力求与之达成妥协。”(《七七事变前部分中间派知识分子抗日救亡主张的异同与变化》,杨奎松,《抗日战争研究》1992年第2期 )

但是恰恰在“生产建设”在这一环节上,蒋介石政府做得相当失败。当时,每年用于“剿共”及内战的军费开支达全国预算总支出40%以上,而且“一面准备而一面自相消耗”,大量财力物力投诸“剿共”军事和其他内战中,国力未见充实。造成这局面,国民政府采取武力和高压的安内方式不能不负责任。

长城抗战也表明蒋介石在“最后关头”有起而抵抗的决心,“安内”并不等同于“消极”

作为当政者,蒋介石事实上不可能死守教条,攘外安内的顺序并不是一成不变的。1933年3月热河失陷后,蒋介石北上保定,指挥长城抗战,中央军第一次在对日战争中使用于华北战场,同时,正在江西进行的第四次“围剿”也草草收场,部分主力北调转用于华北地区。当时,蒋曾明确表示:“此时以稳定抗日战线,加强北方防御,为目前之急务;至于江西剿匪,则只有付诸湘粤各军,逐渐紧迫而扑灭之。”战局最紧急时,蒋介石甚至拟将负责拱卫南京的最精锐部队第八十七、八十八师北调,“以为背城借一之计”,准备死守平津,绝地求生。他表白:如不奋起抵抗,“不惟世界之大无吾人立足容身之地,且为千秋万世后民族之罪人”

对于这次战役,学者黄道炫如此评价:长城抗战是“九一八”后、“七七”前中日间进行的规模最大、时间最久的一次武力交锋,最后虽仍以中国的退让妥协告终,但中国政府的抵抗意志得到更为充分的体现,日本此后也不得不有所戒惧。从“攘外必先安内”,有违背大众意愿、消极抵抗的一面,也有权衡整体国力,在当时形势下不得已的隐衷;有对内镇压和武力反共的迫切要求,也有最后关头准备起而抵抗的决心。

早在西安事变之前,“攘外必先安内”的重心已主动从“安内”转向了“攘外”

从1934年开始,蒋对“攘外必先安内”已很少使用,1935年后,即基本不再出现。其所反映的思路变化,从两次庐山训练中,更可明显看出。1933年第一次庐山训练,蒋介石称“一切的设施,皆要以赤匪为对象。”而1934年7月开始的第二次庐山训练,蒋手订的训练任务是:“唤醒中华民国之国魂,继承中华民族之道统……训练官兵,统御所部,奠定我军人救国保种千古不磨之事业。”这期间,他先后发表数十篇讲演,要求时时刻刻准备与敌作战,强调:“我们对外作战……从此时此地起,随时随地要战胜敌人,无时无地不是在和敌人作战。”从第二次庐山训练内容看,蒋对未来反侵略战争确已作了认真思考。8月,他在庐山与徐永昌谈话时说到:“我们现在讲不到整个国防,须就现地现时随时储粮做工,准备与敌各个抵抗,最小限能做到敌人十分之一的力量。”同时他更曾告诫部下:“中国生死存亡的关头”,已经“临到我们的头上”,“可供我们准备的期间,恐怕最多也只有三年,因此国家民族的兴亡,就完全看我们一般军人,尤其是本团的学员,在这三年内的努力如何。”1936年1月,中国驻苏使馆武官邓文仪与中共驻共产国际代表王明会谈时也强调,庐山训练表面针对中共,实际则针对着日本侵略。

而“安内”的重点也从武力统一转向了国民经济建设

此外,安内的重点转向建设 。1934年3月,蒋介石对陆军大学学员强调:“我们弱国要抵抗强国,不能靠武力而要靠我们的国民尤其是军人的精神和人格。”此后,蒋介石发起被他视为“救国建国与复兴民族一个最基本最有效的革命运动” 的新生活运动。他指示运动的具体策划者南昌行营设计委员会:“吾人今欲使国家乘机转危为安,转弱为强,必在大战之前夕,竭力准备。予以为此种事业大概有两种,一曰明耻教战,即普遍的国民军事训练。一曰交通及基本工业之建设。”此中提到的攘外准备的两种事业,前者包含于新生活运动中,后者即为次年春开展的国民经济建设运动的张本。

(专题改编自《 蒋介石“攘外必先安内”方针研究》,黄道炫,《抗日战争研究》2000年02期,专题凡未特别注明出处的史料均出自此文)

结语

“攘外必先安内”政策荒唐吗?站在蒋介石立场,此举是理所当然。但它是正确、唯一的选择吗?当然不是。除了武力“安内”之外,还有其他道路。当时许多人心中,抗日备战之道乃“即日归政全民,召集国民会议,产生救国政府”——开放党禁,组织一个非一党独裁的“国防政府”来集中全国人才和领导国家。换句话说,武力镇压激化矛盾,但承认诸如中共等政党参与政治的合法性,并组建民主政府才能凝聚民族一致抗日。

左右开弓按:腾讯作为理性良心爱国的网站,莫名其妙的从贬低义和团到吹捧义和团,充分肯定义和团的重要意义,当然不是马化腾花了时间研究义和团的结果,而是以马化腾为首的大资本猛然发现这个民众的怒火如果不引燃,这力量就要大大削弱,螳螂捕蝉黄雀在后,总是害怕自己师出海外,但是国内却后院起火,所以很多人说河蟹没有血性,实则河蟹太有眼光了,从十年到学运,河蟹怕了,真的怕了,一到关键时刻人民群众的枪口总是指着自己,从来不指向外边,怎么骗也不行,所以你看现在就是想着法的发布钓鱼研究结果,前面刚说攘外必先安内是合理的,马上又说义和团不是暴民,是合理维权。怎么回事呢???原来义和团是扶清灭洋的,爱国热情如果被“正确”引导,完全可以帮助统治者取得民族独立和领土权益,所以义和团就从暴民的行列被反正了,着实讽刺啊。

“爱国”、“反抗帝国主义侵略”、“誓死忠于大清”之类抽象的口号,从来就没有真正进入过义和团(拳)民们的内心。这些底层民众加入义和团(拳),有他们自己的另外一套利益逻辑。后世之人乐此不疲地拿“非理性暴民”、“爱国贼”一类的帽子戏谑、嘲讽这些义和团(拳)民,却对他们所遭受的痛苦,以及因这种痛苦而形成的真实历史逻辑毫无感知,实在可悲。

确实如某些人所指责的那样,义和团的主要攻击对象是本国“教民”

传统历史教科书过分注重强调义和团运动晚期打出来的“扶清灭洋”旗号,进而赋予其“反抗帝国主义压迫”的光环。近年来,无论是在学术界,还是媒体界,这种光环已经非常黯淡。如学者秦晖即曾说道:“非军人的洋教士,义和团倒是杀了一些,不同的记载大约就是两百来人吧。而死于义和团之手的,98%以上都是中国人,主要是中国基督徒即所谓‘教民’,乃至疑似教民。”

山东大学的义和团调查资料(始自50年代,持续到80年代,访问了大量亲历过义和团时代的老人,积累访问资料百余万字)也能证实,义和团的主要攻击对象确实不是洋人,而是本国“教民”:

“他们光跟奉教的作对,不碍穷人事,也不抢财主,只要不奉教,义和团就不管,他们吃的抢的是奉教的东西。有时候,他们抢奉教的,财主们吓得也给送礼。”(平原县王庙公社郭庄,郭丙富,76岁,1960年2月28日——编辑注:此系受访者受访的时间和当时的年龄、姓名、籍贯,下同)“参加神拳的都是些劳动良民,他们光找信教的,对老百姓不怎么着。”(东阿县姚寨公社小街子村,王玉理,84岁,1966年2月19日)“我十二三岁的时候,从平原、禹城传来义和拳,我庄也学起来了。我庄学拳的有十几个人,目的不是为了杀富济贫,而是要忠厚老实,以抵抗奉教的。”(商河县胡集公社谢家村,李元昌,80岁,1965年12月29日)

类似的记载在百余万字的《山东大学义和团调查资料汇编》中比比皆是,而提及义和团直接攻击洋人者则极少。受访时间集中于1960年代,受访者当时大多已是七、八十岁的老人,因为年龄的缘故,并未经历过官方教科书的洗礼,故其所言,具备相当的可信度——如许多老人提到外国神甫都说好,按当时的官方宣传,其实是不能说好的。

教民之所以成为义和拳主要攻击目标,与他们已蜕变成凌驾于普通乡民之上的特权阶层有关

千万底层乡民,为什么会选择参加义和团去“打砸抢烧”那些“教民”同胞?大陆历史学者侯宜杰2010年在台湾出版《神拳——义和团的真面目》一书,引起很大关注,其给出的答案是:“恩格斯指出:‘鄙俗的贪欲是文明时代从它存在的第一日起直至今日的起推动作用的灵魂……’,‘鄙俗的贪欲’就是对义和团‘起推动作用的灵魂’。只因烧杀抢掠、绑票勒赎向为社会所不齿,并为历代官府所不容,义和团的头目们害怕清政府派兵剿灭,才利用当时部分平民仇恨洋教的情绪,特创了‘扶清灭洋’的口号。”

这个答案,其实代表了近些年来知识界、舆论界对义和团成员行为的某种共识。但考之史料,这个“共识”是错误的,甚至是荒唐的、荒谬的。作为一名资深历史学者,侯宜杰先生不应该无视这些历史资料:

“教民完粮、完银与非教民一样,但杂税、杂役比非教民少。教民与非教民有纠纷时,非教民怕教民,不敢与教民争吵,处处要躲着点。黄六爷动员孙地主入会信教时说,在教吧,在教后有点什么事也不怕了,有事时我给你应着。在平时孙家也受点教民的挟制,所以也挂了个名。平时教堂里人也向非教民宣传说,信教好,有天主保护,死后能上天堂等。但贫民认为没有好处,一天还要三次去念经,所以不愿在教。”(单县龙王庙公社黄楼,孙福超,81岁,1960年3月4日)

“我有三亩地跟奉教的挨着,他不让从地里过。要从他地里走就得给他点什么东西,不给东西就不能过。逼得没有办法,不卖不行,我就卖给他了,三亩地共卖了240吊钱。那年这里的一般地价是一亩地120吊,咱只得算80吊一亩卖给他。奉教的可欺负人啦,比方说咱地里栽了树,树荫子伸到奉教的地里,奉教的就说:“这树有我的。”就得平半分。打官司人家到衙门里去,拿出“领票”,县官也不敢惹。咱还得站在外边等着什么时候传,才能进去。咱说么县官也不听,光听奉教的话。”(临邑县宿安公社刘家寨村,樊胜德,78岁,1965年12月24日)

“不奉教的小孩到奉教的地里去拔草,他(奉教的)就说你拔了他的绿豆,非叫你请客不可,你请他吃吃喝喝,才算完事。有的奉教的,走路横着走,不奉教的不敢动他,一动他,他就找你的事,打人骂人。奉教的人逢集逢会喝醉了就骂人,别人不敢怎么着他。就说买东西吧,也欺负你,明明这件东西值五吊钱,他给你三吊就算啦,你也不敢吭一吭。你和他(奉教的)在一起种地,两块地紧靠着,你地里的树影在他地里,他就说你的树是他的,你不敢怎么着他,打官司,咱得输。哎,奉教的太欺负人啦,时间长啦,人家知道这些人不好惹,就都躲着他走,没有和他搭腔的。”(临邑县宿安公社张家林村,张文治,82岁,1965年12月24日)

……

类似的资料,在《山东大学义和团调查资料汇编》中比比皆是,足以说明“教民”在当日的中国乡村,已经成为一个拥有特殊权力的阶层。对此现象,晚清名臣丁日昌也有深刻洞察,他在办理天津教案时曾说道:“天主、耶稣各教传人中国载在条约,固不能不照章随时保护;然亦不能任听作奸犯科,以致事机决裂,不可收拾。”天主教“虽其本心并非为恶”,但传教士所到之处,“不择良莠,广收徒众”,且往往袒护教民,形成“莠民以教士为逋逃之薮,教士以莠民为羽翼”的局面,从而导致民众“仇教”的情绪日益高涨。即使如“天津一口言之,自通商后中外商民相安已久,毫无间言,耶稣教人亦不以为怨。惟百姓言及天主教,则异口同声,恨之入骨,盖缘天津莠民最多,一经入教则凌虐乡里,欺压平民,官吏志在敷衍,但求无事而不求了事,又不敢将百姓受屈之处与领事官力争,领事官又何从知教民如此妄为?百姓怨毒积中,几有‘及尔偕之’之愤。”

乡民乃至地方望族在日常生活中饱受教民欺凌,常因小事被迫“办酒席”向教民赔罪

普通乡民受了教民的欺负,其选择往往是忍气吞声,“办酒席”向教民赔罪了事。例如:“天主教欺负人,天主教没有人敢惹,打官司神甫去,不在教的有理也得输。给俺村朱子浩扛活的‘马大秃子’奉教,一天听到刘都元在赶姚屯集,路上说了句天主教不好的话,马大秃子到洋楼张庄教堂告了刘都元的。刘都元没敢与马大秃子打官司,结果被罚了三四桌子酒席,请了从张庄来的在教的和马大秃子,这才了事。这就是撑洋劲,撑天主教的劲。马大秃子,是个给人扛活的,刘都元家有一顷多地,是个小地主。那个时候,这个地主都不敢和一个扛活的打官司,扛活的在教,地主不在教。”(茌平县业官屯公社朱庄,朱允泽,82岁,1965年12月12日)

再如:“教民春耕时,向两边的非教民土地扩张,不在教的打官司也打不过,这样,教民就占去别人的部分土地。马庄教民把黄庄人放牧的山羊拉去吃了也没事,黄庄人不敢说话。有一次马庄教民的猪放出来,吃黄庄麦子黄庄人赶猪,马庄人倒打起官司,结果黄庄人被迫赔不是。马庄教头石传雇(石坤辉的儿子)硬要抱走我父亲的羊。我父亲不肯,石传雇就拿出手枪打他,子弹从手心通过手脖子串过去了。结果羊还是被抢走,石传雇把羊宰吃了。”(巨野县黄庄,黄瑞宪,72岁,1960年3月1日)

再如:“万家坊子,原是商河地。本庄有一个姓李的在耿家楼集上卖头绳儿,小张庄有一个奉教的买李某的头绳儿,少给三个制钱(一吊合一毛,五小个制钱合一百,五百个制钱合一吊)。李某就要,张某就不给。小张庄人多,又有势力,就把李某打了。因谢家与万家坊子同宗(此时万家只有一户姓李的,现在绝后了),就打抱不平,又把小张庄的人打了。小张庄有神甫撑腰,于是便跑到济南告了。把济南的神甫搬到临邑,听说临邑县官刘士成也怕神甫。为了使小张庄姓张的落台,就断案谢家庄在耿家楼集上设宴请小张庄奉教的,第一次是在当年的冬天。设宴这一天,小张庄的大小奉教的都是谢家用牛车接来,有十来个吹唢呐的,放着鞭炮,鞭炮用大簸箩盛着。谢家知道要在耿家楼集上丢人,都不愿去,后来被迫的去了四五个人,四五个人还得披着狗皮咧!倒不是真狗皮,而是反穿着皮衣裳。上一碗菜,叩一回头,伏在桌子底下,小张庄奉教的踢一脚,谢家的人还得噢噢地学狗叫才行。奉教的还说:‘你这是些狗,我不怪你们。’这样把人摆弄够了才算完,真丢人。人家吃饱走了,咱也噘着个嘴来家了。从此以后我庄再没有赶耿楼集的。”(商河县胡集公社谢家村,李元昌,80岁,1965年12月29日)

相当一部分乡民和望族受教民之欺后,选择“请来了义和拳”

虽然有小部分乡民受了教民的气后,选择了入教成为教民,但更多乡民的选择则是去“请”义和团。譬如前面提到的“耿家楼事件”,“谢家吃不了这个气,越想越噎得慌,就到平原、禹城请来了义和拳”(临邑县宿安公社张家林村,张维田,80岁;张文治,82岁,1965年12月24日)

再如:“原在光绪逃荒前好几年,张举人不在大刀会,张银会也不在天主教。有一年,张举人在村里一个公共的五亩多的大坑里种上了藕,长得很好。张银会觉得自己是乡混官,要收藕。张举人说:‘我栽的藕,你不能收。’从那时起,两家就有了仇。张银会就在了天主教,当上了会长。张举人就在了大刀会,成为大刀会的头子。”(姜庄公社薛屯村,张广聚,78岁,1965年12月28日)

再如:“吕洼奉教的李乐西管事,梁院于三猴管事。那年河西发水,临清以北决口子,梁院人要在吕洼庄头开口子把水放到河沙。吕洼李凤梧不同意,要在梁院后边开,于是两方打官事,打三年,梁院于三猴输了。于觉没脸见人,想以武欺文,想学义和拳。”(夏津县吕洼,王顺,78岁,1960年2月25日)“于三猴和吕洼姓李的(开药铺,教徒)有仇,姓李的家里有二三十亩地,有长工,管了几年公事,是吕洼领头。于三猴与他因管理河堤之事,结下仇,两家去武城县打官司几次,于三猴输。于三猴以后还让吕洼青年学义和拳。”(夏津县吕洼。安金才,79岁,1960年2月24日)

地方望族在与教民的利益冲突失败后,尤其容易选择引入义和拳。譬如:“庞家林为大刀会大头目庞三杰的家乡,当年庞三杰为该庄最大的地主,拥有三顷多土地。庞家林学金钟罩的人不多,除庞三杰外,还有几家,他们都是有顷把地的人家。学金钟罩目的是为了看家。庞三杰学金钟罩是较晚的,而目的又是为了争湍地。在庞家林西南方十多里,有一处叫刘堤头,在那里有湍地。所谓湍地,是清朝政府不要的官地,附近谁有势力,就可以霸占耕种,谁种这地就属谁,也不完粮纳税。湍地原属于庞家林附近一个庄的地主庞世均所占有(这人为庞三杰的本家,据说他也是抢来的),庞世均死后,势力渐衰,湍地落到庞三杰手里。刘堤头有一姓刘的地主就想来争夺这湍地,于是就组织人来抢割湍地的麦子。庞三杰想霸占湍地,当然不与罢休,因此出面干涉。庞三杰也曾率领过人几次前去与刘家地主打仗争地,但都没有结果。去的人少,给刘家地主打回来;去得人多势众,姓刘的地主便躲到教堂去。刘堤头设有天主教堂,姓刘的已经奉教了。由于教堂有势力,天主教的人见官高三级,所以庞三杰无法对付。在争地未成的情况下,庞三杰便决计学金钟罩。但本地又没有金钟罩,便在单县请来金钟罩的师父名叫智效忠,拜他为师。庞三杰本人也排刀排枪,但不拉架子打拳。庞三杰学好金钟罩之后,就在单县请来很多大刀会的徒众,到庞家林集合去打刘堤头。”(砀山县步朱寨公社庞家林,韩振环,76岁;贾昔令,74岁;刘广荣,69岁,1960年3月12日)

另一些老人的回忆可以对“庞三杰引入义和拳事件”做一些很有价值的补充,这些补充有助于后人更清晰地认知义和团运动。如:“当时庞三杰的势力较大,南边湍地都让他占去了。庞三杰占湍地有八十顷之多。湍地是清政府扔掉的鹅鸭地,在河南刘堤头,地很多,数不过来,有几百顷。当时谁有势力谁就占地占碍多,占后种地不完粮。大家抢不过庞三杰,都在了洋学,然后就讹他的地。在洋学的穷富都有,穷人较多。庞三杰因此仇视洋学,并开始打洋学。”(砀山县马良集马西队,苏贵房82岁,1960年3月12日)再如:“庞三杰打教堂,原因当时湍地(刘堤头庄附近)很多,而庞家很有势力,庞喜君(庞三杰的侄)做官,庞家在磁山说一不二,所以强占着湍地。刘堤头庄的刘广兄和刘广志兄弟俩(刘是刘堤头的地主,有几顷地)也想争地,因怕庞家的势力,所以就在了教堂,并对神甫说了这些事情。神甫劝刘说,现在庞家有势力,不要和他争等,但刘不听,就叫着本村和附近几村的人到庞家地里去割麦,并且他俩亲身在这块地里割几把一丢,又到另一块地里也是割上几把就丢了,并且说你们随便割吧,谁割了是谁的,出了事有我们。庞家知道后就气极了,一号召就是十八个村子的人就去刘堤头打仗。去的人很多,刘就联合了各村进行抵抗,并把庞三杰的哥的脸上打了一铅弹,后来受风死了。这样庞家更气,就联合了人要打教堂。”(丰县戴套楼,程立斗,88岁,教民,1960年3月15日)

教民欺负乡民的特权来自朝廷文件,教民中的坏人“不多,也不少”

通观百余万字的《山东大学义和团调查资料汇编》,受访的老人绝大部分都对教民高于普通乡民的“特权”地位耿耿于怀,类似“这里教民很厉害”一类的描述非常之多。教民的这种“特权”地位从何而来?最具体的文件,可以追溯到1899年2月总理衙门受天主教驻京主教樊国梁等人的压力而制定的《地方官接待教士事宜五条》。该文件规定:西方来华的传教人士中,总主教和主教相当于省部级,随时可见省长;大司铎相当于厅级,随时可见司道;其他司铎,相当于处级,可随时见区长、县长。教士有了级别,可以乘坐官员才能乘坐的绿呢大轿,遇到诉讼案件,可以很方便地利用这个身份和特权加以干预。朝廷愿意出台这样的文件,一方面固然是受来华天主教势力的压迫,另一方面也有自己的考虑,即:此前德国曾以保教为名强占胶州湾,朝廷担心再次出现“以保教权为借口达政治目的”,故而让天主教士与地方官直接联络,试图将侵占中国利权的借口消弭于无形。

但朝廷显然没有意识到这样的文件,会近乎彻底摧毁中国底层民间的权利结构。教士可以随时面见地方官干预司法诉讼,毫无疑问会让普通乡民在与教民的纠纷中处于不利地位;而地方官为了保住自己的乌纱帽,不论理在何方,也只有支持教士、教民这一条路好走。朝廷的这个文件在义和团运动全面爆发前夕的1899年颁布,毫无疑问起到了火上浇油的效果;尤其值得注意的是:这个文件是在来华天主教力量的高压下通过的,而《山东大学义和团调查资料汇编》里大多数受访老人提及民、教矛盾时,所指向的恰恰也正是天主教;而对其它教派如耶稣教,则观感甚好。

教民取得了这样的“特权”,但并没有任何制度化的东西能够约束这种特权——仅凭神甫谆谆告诫的道德约束显然是不够的——其失控是必然之事。正如许多亲历过义和团运动的老人接受采访时所说的那样,有相当大部分的民众选择入教,就是赤裸裸地奔着“教民”的这一特权而来的。譬如:

“当时奉教的穷人,有两种人:一种是饥饿的穷人,为了吃教堂‘放赈’的粮食入教的。一种是犯点罪为了逃避官府的搜捕而入教的。”(南宫县梨园屯公社小里固村,刘万衍,53岁,1960年3月7日)“当时入教的没有多少是老实庄稼人,都是一些小偷、贼、土匪、有罪作案的,入教后就没事了。光绪二十四五年间,曾有过这样一回事:有一个老实生意人(卖洋油的)叫张先烈,在街上叫卖‘卖洋油!’教民无中生有说他是喊‘抗洋楼!’于是教民让他拉鞭炮,摆席赔礼。张先烈被迫摆了三四座席,让村内教民吃了,磕头赔礼才算完了事。”(南宫县梨园屯公社邵固村,张绍贞,84岁,1960年3月9日)

这样的描述显然是属实的,天主教当年急于发展教民数量而忽视教民素质,本就是一个被其他教派不断诟病的问题。教民李昌杰在接受调查,谈及本村义和团运动时也说:“天主教神甫叫人们学好,真正在教的好教民是不会仗势欺人的。但谷有粃谷,人也有坏人。天主教后来发展大了,法国神甫来后,天主教势力更强,这难免有的教民做了些错事。这些人不多,也不少,但这不是天主教让他们做的。”(魏村,李昌杰,70岁,1988年5月5日、9日)所谓“这些人不多,也不少”,教民中的恶劣分子的比例可想而知;其对普通乡民造成的损害规模,也同样可想而知。

大部分选择成为“教民”的乡民,并非因为信仰,而只是出于现实利益考量

如何估量教民群体的基本素质?考察其入教的动机,是一个不错的角度。教民有打官司的特权优势,自然,为打赢官司而入教者在当日不乏少数,譬如:“听说闹神拳时我才14岁,俺庄上分两派,前边是天主教,后边是神拳。其实俺村高、赵是一家(兄弟二个,一个姓外祖母的姓,一个姓本姓)。前面是姓赵的,后边是姓高的。东头有个大庙,庙里有一顷二十亩地,赵家种着,后来高家人多了,腰板硬了(高家有当村长的),两家就争庙里的120亩地。姓赵的不让,两家子打官司,打了七八年,赵家没有打赢,但120亩地高家也没争去。高家不服气,光打赵家,男女老少不论。这个时候了,赵家就在教了。在教后,官司也不打了,高家也不敢争地了。”(茌平县韩屯公社玉皇庙村,赵登顺,80岁,1965年12月14日)

再如:“大刘庄人多地多,是富庄,有很多地主恶霸,老欺负李庄,因李庄太穷了。李、刘庄中间有大水沟,李庄妇女在水边洗衣,刘庄青年人故意光旋子在水里洗澡,并且故意立起来,侮辱李庄妇女,李庄人打不过他们。有一年中间大水沟发水,水从李庄岸上开口,流进李庄,李庄人要堵口,刘庄人不许,打官司,李庄人穷,打不过。这样,李庄李道洛从西姚楼引来天主教。此后,官司打胜,刘庄也不敢欺负李庄了。到庚子年李庄只有四五家不奉教。”(巨野县李庄,李文奎,78岁;李星齐,58岁,1960年3月7日)

而如果外国神甫拒绝为教民提供诉讼特权的话,教民往往会选择脱教。譬如:“修教堂时,西边有个黄庄。一个姓黄的在教后不正经,霸占人家的闺女。人家明着不敢惹他,杏熟了的时候,姓黄的他爹在树底下看杏,闺女家一个人把姓黄的他爹砍了。第二天姓黄的拿着斧子到神甫那里告状,神甫不见他。姓黄的不见神甫不走,神甫见了他的面后,问他:‘你来干什么?’姓黄的说:‘人家把我爹砍了。’神甫说:‘你怎么不到城里去告状去?’神甫把姓黄的赶走了,以后姓黄的就反教了。后来别人问他:‘反教干什么?’他说:‘信教干么,连人砍了都不管。’”(茌平县韩屯公社玉皇庙村,赵登顺,80岁,1965年12月14日)

当然,还应该注意到:相当部分的乡民选择入教,与清帝国地方政府的暴政有着密切的关系,入教,其实是一条规避当局暴政的捷径,譬如:“张安业家有三四十亩地,后来县里出了监案,有人招出和他是同伙,差点出官司。他害怕吃官司坐狱,就奉了教啦,要不然,准关进去啦。……俺家奉教还是叫张泽逼的,他当里长,我和俺爹都有个不巴结富人的脾气,和张泽和不来,就派了俺家一匹官马,凭俺家底是出不起的,没办法,就奉教吧!奉教后,请人去衙门里疏通,弄了一年多才去了官马。”(郭庄公社北堤,张安道,80岁,1960年2月20日)

再譬如:“咱县英庄的穷人刮地碱烧盐土。当时官家禁止私自烤盐。县盐官发觉英庄人烧盐,便捉了几个关进县衙门里。后来神甫把他们救出来。不仅如此,而且从此以后英庄可以合法烧盐,只要奉教就准。所以英庄的人几乎都入了教。”(茌平县胡屯公社刘庄,董子乾,78岁,1965年12月9日)

在政府力量未介入前,义和拳局限于在本乡本土活跃,其纪律相当之好

作为一种民间结社组织,义和拳(团)的前身如梅花拳、大刀会等,在华北平原上早已存在了许多个世纪。在这许多个世纪里,这些组织实际上起到了一种护卫乡土的作用,所以直到1989年,地方政府和这些民间组织之间的关系仍然相当友好;乡民们对其接受程度也相当高,这也是很多乡民、望族在受了教民的气后,第一选择就是引入义和拳的缘故。

由此,也就不难理解,在北京紫禁城介入运动之前,义和拳自发活跃于本乡本土时,其纪律性得到了民众的高度认可,譬如:“年轻的在拳的多,义和拳不要地主的粮,地主也不给钱粮,义和拳不抢不掠。以前各村的义和拳组织是连着的。”(常屯乡北常屯,孟繁明,76岁,1988年4月24日、27日)“碧霞宫一带只有两人没有参加义和团(王九信、路均满),其他都参加了。……义和团员都是本地人,里边也有提篮子的小商贩,穿便衣,包红头,丝毫不扰百姓,吃的东西向商会、洋行、县官要。”(临清城关碧霞宫,王九信,75岁,1960年2月15日)“义和团不抢别人的东西,是老百姓抢的。义和团打吕洼的时候(庚子年五月),打下了,跟着去看的妇女、小孩没有吃的,义和团就把天主教的一些东西分给他们。”(夏津县梁院于恩庆。64岁,l960年2月27日)“义和拳的纪律:不打人不抢老百姓的东西,就是和在教的闹。”(武城县小杨庄,杨顺堂,80岁;杨高堂,76岁,1960年3月1日)“打十二里庄时,听说义和拳拿着口袋、家伙,准备收红薯,拾掇东西。他不跟不奉教的闹。义和拳在胡官屯村,对老百姓说:‘你给我烧水吧?我们不跟你们不奉教的闹,别害怕!’烧水后,还给黄瓜吃呢!”(武城县十二里庄,周金和75岁1960年3月3日)……

而当义和拳受到朝廷的号召,开始脱离本土四出串联时,其成员构成发生了重大变化。朝廷的号召(扶清灭洋)与乡民参加义和拳的现实逻辑其实并不合拍。当乡民退出,游民成为运动的主体时,其抢掠性也自然随之增强,譬如:“义和拳从北边来了两三个人,与本地金钟罩结合在一起人更多了,这些人都是无知的人,土匪,企图烧洋房发财,但没发着。”(临清城关,查古堂,92岁,1960年2月20日)——所谓“从北边来了两三个人”,显然都是些游民而非乡民。

运动晚期,大饥荒造就大批流民游民,为活命加入义和团,制造了许多打砸抢烧事件

“义和团运动”晚期,紫禁城里的慈禧太后介入之后,确实发生了许多打砸抢烧的事情(此前也有类似事件,但总体比例不高)。此一时期,“义和团运动”的主体已不再是普通乡民,而是小部分社会游民和大饥荒造就的大批流民。当日的灾荒状况,许多老人都有回忆,譬如:

“光绪廿六年(1900年)是贱年,庄稼收成不好,七月初十下雨,后八月下霜,棒子长得真好,可是霜下早了,都打坏了,刮大风把穗粒刮没了。当年,一斤河南高粱400个制钱。穷人拿衣裳与小商贩换粮食吃,吃糠吃草的很多,饿死不少人。要饭的人也很多,要饭还没处要,只得吃棒子芯、柳树叶。当时全村有二百来户,要过饭的就百十家,村内要不到,就扶老携幼到外村四处要饭。”(南宫县梨园屯公社赵村,马玉明,76岁;马灯迎,74岁,1960年3月7日)”

“光绪廿六年是歉年,那年是旱。‘六月初四日下雨,八月廿三日下霜,头春没下雨。挨饿的人多,生活不好过,净吃红高梁。’‘吃树皮、卖孩子的很多,西边的多,东边的逃出的多,饿死了不少。’又说:‘挨饿的抢推粮食的,见推的人就抢,人多就不敢抢’;‘有钱的也买到外来的白面,没钱的吃树叶树皮和糠,城市的生活还好一点。’”(临清城关古楼周围,刘凤山,84岁;张宗尧,73岁;何明山,77岁,1960年3月3日)

即便没有义和拳(团),面对饥荒,流民四出求食,打砸抢烧事件也肯定少不了。只不过1900年的这些打砸抢烧身上,蒙上了一层“义和拳”的面纱罢了。有了这层面纱,加之以朝廷的鼓励,打砸抢烧的对象更多地向教民倾斜,也不奇怪。但说到底,这些饥民并不是什么“非理性暴民”,面对饥荒,求生是最大理性。

义和拳的本质,是乡民在政府不作为的情况下,为维护自身利益的不得已之举

一些学者、媒体非常喜欢渲染义和拳(团)“杀得最多的是本国同胞”、“面对八国联军贪生怕死”以及“盲目排外”等“缺点”。但却似乎从来都没有兴趣去关注这些“缺点”背后真实的历史逻辑——真正与乡民存在利害冲突的是教民而不是神甫;后期响应朝廷号召加入义和团的大部分是求生的饥民,并无满腔的“忠君爱国”热情;攻打教堂、进攻教民等行为都源自极现实的利益考量,既非“盲目”,更非“排外”;这些都是极简单的事实,但许多学者和媒体习惯性视而不见。

事实上,当日山东地区的地方官员,对义和拳的本质,已有非常清晰的洞察。1899年12月21日,署济宁知府汪望庚在一份给上级的禀报中如此写道:“教民倚势欺凌,借端讹勒,或罚银钱,或罚屋宇,或罚酒席,或罚钟,或罚席,或罚油,不厌不休。其款数之多寡,视力量之丰啬,虽父兄子侄不顾也。今略一询问,卑职耳闻目睹所及者,仅卑州西北一隅受其罚者,已不下百数十家,而此外所未及知者不知凡几、良懦饮恨,求泄无从,求避无门,年复一年,日不聊生,稍有身家者,咸凛凛焉惧无以自保。……习拳者本为保卫身家起见,并非利人财物,其所以向教民索还前罚之物,求一平衡天之冤气而已。……”

而即便是当年对义和拳态度并不友好的袁世凯,面对山东境内层出不穷的“扰害教民案件”,其定性也相当清晰:“实由民、教积怨构成,而巨盗奸民,因而从中煽惑”——前半句是实话,道出了义和拳运动的本质;后半句是处理方式,抓几个头目就算了结。换言之,乡民们之所以在1899年选择义和拳,是因为他们的利益受到了损害,而政府又软弱无能不能有所作为。

[ 本帖最后由 左右开弓战当中 于 2012-9-24 09:33 编辑 ]